計算機專業實踐類課程“項目驅動教學”模式探索與實踐

——以“Oracle數據庫技術”課程為例

作者:王 雷 張 帥 宋 蜜 宋慧娜

發布時間:2022-07-12 10:34:35 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]為了提升計算機專業實踐教學的效果,本文提出了一種針對性“項目驅動教學”模式,即“3+3+3”教學模式。首先,闡述了該教學模式的教學過程、教學內容及考核辦法;然后討論了該教學模式的教學環境;最后,對筆者所教授的兩個班級的教學過程數據進行了統計和分析。教學實施效果表明,該模式可以使學生系統掌握課程基礎知識和技術,能夠提高學生的學習興趣及實踐能力。

[關鍵詞]教學模式 實踐能力 項目驅動教學 “3+3+3”教學模式 教學改革

基金項目:本文系全國高等院校計算機基礎教育研究會計算機基礎教育教學研究項目(項目編號:2020-AFCEC-101);全國高等院校計算機基礎教育研究會計算機基礎教育教學研究項目(項目編號:2020-AFCEC-102);陜西省計算機教育學會教育教學改革課題(課題編號:2020-05);延安大學專業學位研究生案例庫建設資助項目(項目編號:YDALK202008);延安大學研究生教育教學改革研究項目(項目編號:YDYJG2020001);延安大學課堂教學改革“金課”建設項目(項目編號:YDJKXX20-02);教育部產學合作協同育人項目(項目編號:201901208008)的成果之一。

實踐類課程是指教學內容與企業工作崗位實踐要求緊密、直接相關聯的課程。計算機專業的實踐類教學是高等學校計算機教學的重要組成部分,是培養學生適應社會的重要手段。因此,對計算機專業實踐類課程教學模式的探索及實踐具有非常重要的現實意義。

傳統的課堂模式以教師為中心,課堂教學多采取滿堂灌、填鴨式、說教式、灌輸式的方式進行。而計算機專業課程的實踐性往往非常強,學生需通過上機實踐才能鍛煉操作能力。在傳統的計算機專業實踐類課程中,大多是由教師先講授基礎知識和技術,所有基礎知識和技術學習結束之后,再通過實驗和實訓讓學生將所學知識和技術應用于項目之中。對于缺乏相關實踐背景的學生來說,直接學習基礎知識和技術,可能難以從深層次去理解和掌握,因此,傳統教學模式的效果不盡如人意。

本文對計算機專業實踐類課程“項目驅動教學”的教學模式進行了探索與實踐,提出了具有針對性的“3+3+3”教學模式。第一個“3”指該模式的教學過程由“任務描述+任務驅動學習+任務實施”三個階段構成;第二個“3”指該模式的教學內容由“基礎內容+實驗內容+實訓內容”三部分組成;第三個“3”指該模式采用“卷面/平時成績+實驗成績+實訓成績”三種成績綜合評定的考核辦法。

筆者以“Oracle數據庫技術”課程為例,從教學過程、教學內容、考核辦法、教學環境四大方面出發,探討了“項目驅動教學”模式的應用。由教學過程數據統計分析可知,采用該模式既可以使學生系統掌握課程基礎知識和技術,又能提高學生的學習興趣,提升學生的實踐能力。

“3+3+3”教學模式的教學過程

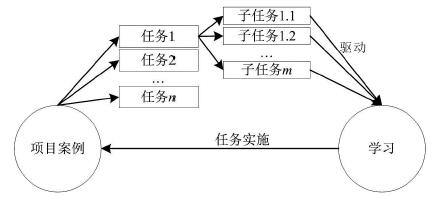

以“Oracle數據庫技術”課程為例,該課程以一個“C語言在線實驗平臺”的開發及學生小組確定的數據庫應用程序選題開發為主要線索,將該系統的開發過程劃分為若干個任務,再把每個任務劃分為若干個子任務,先挖掘出完成每個子任務所需要學習的知識和技術,然后反過來實施子任務。如圖1所示。

圖1 任務的劃分和實施

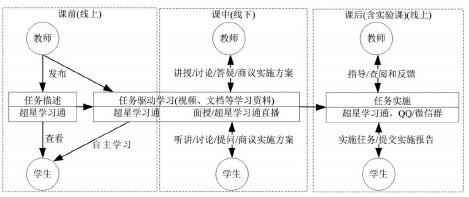

課前,教師在線上通過超星學習通發布“任務描述”和學習資料;學生查看“任務描述”,了解本次任務需要解決什么問題、學習什么知識和技術,然后進行自主學習。課中,教師在線下向學生講授重難點,并組織討論和答疑,隨后學生和教師商議任務實施方案。課后(含實驗課及線上教學),學生通過超星學習通、QQ/微信群等平臺在教師的指導下根據所學知識和技術實施本次任務,并在超星學習通上提交實施報告,教師查閱報告并給出反饋,具體如圖2所示。

圖2 “任務描述+任務驅動學習+任務實施”的線上+線下混合式教學過程

該模式可以使學生在“任務描述”“任務驅動學習”和“任務實施”這個反復循環的過程中實現學習目標,提升Oracle實戰能力。

“3+3+3”教學模式的教學內容

本文提出的“3+3+3”教學模式的教學內容由“基礎內容+實驗內容+實訓內容”三部分組成。以“Oracle數據庫技術”課程為例,傳統的“Oracle數據庫技術”教學內容比較單一,難以體現以操作和實踐為主的課程特點。本課程的基礎內容將傳統的“Oracle數據庫技術”教學內容進行重新組織和編排,使得這些內容可以與“C語言在線實驗平臺”劃分的任務和子任務相對應;實驗內容包括Oracle的安裝、數據庫的創建及PL/SQL上機練習等;實訓內容主要包括“C語言在線實驗平臺”的開發及學生小組確定的數據庫應用程序選題開發。

“3+3+3”教學模式的考核辦法

本文提出的“3+3+3”教學模式采用“卷面/平時成績+實驗成績+實訓成績”三種成績綜合評定的考核辦法。

以“Oracle數據庫技術”課程為例,傳統的課程考核主要通過“卷面成績+平時成績”的形式進行,難以體現以操作和實踐為主的課程特點。對此,本課程將加大實驗和實訓環節所占的分值比例,學生的最終成績將通過以下三種成績綜合評定。

第一,卷面/平時成績。卷面成績由期中/期末考試成績來評定,占最終成績的20%,其中期中成績占40%,期末成績占60%。平時成績依據基礎作業、課堂發言和考勤來評定,占最終成績的20%,其中基礎作業和課堂發言各占平時成績的35%,考勤占平時成績的30%。

第二,實驗成績。實驗成績依據每位學生的實驗作業完成情況來評定,占最終成績的30%。

第三,實訓成績。實訓成績依據每個小組的實訓作業完成情況來評定,占最終成績的30%。

這種考核辦法可以促使學生在理論學習的同時能兼顧上機操作和實踐,真正檢測學生對Oracle數據庫技術的掌握程度。

“3+3+3”教學模式的教學環境

本文提出的“3+3+3”教學模式的教學環境模擬了軟件公司真實的開發和管理環境。以“Oracle數據庫技術”課程為例,為課程實驗室安裝Oracle數據庫,同時下載并安裝輔助開發工具,如聯合編譯器Incredibuild,以及集成開發環境Eclipse、Visual Studio、Netbeans等,文件對比工具Beyond Compare,文本編輯工具UEdit,建模工具Visio,還搭建了SVN環境。課程以小組形式進行,每個小組1~4人,分別承擔系統分析師(進行項目需求分析)、數據庫設計師(設計數據庫的概念數據模型和邏輯數據模型)、數據庫管理員(負責數據庫和數據表的創建以及數據庫的維護)、程序員(負責編寫項目代碼)四個職位,共同配合開發小組確定的數據庫應用程序選題。

這種環境可以鍛煉學生數據庫開發的實戰能力,使其實現由學校到企業的順利過渡。

教學過程數據統計與分析

為展示該教學模式的實施效果,筆者對所教授班級計科16班和計科17班的“Oracle數據庫技術”教學過程的相關數據進行了統計和分析。

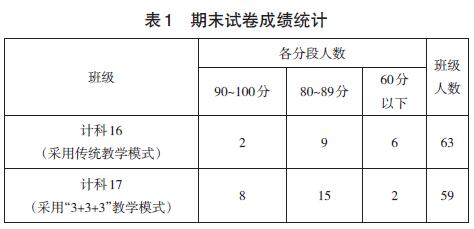

1.期末試卷成績

表1列出了計科16班和計科17班的“Oracle數據庫技術”課程期末試卷成績統計,其中,計科16班采用傳統教學模式,而計科17班采用“3+3+3”教學模式。

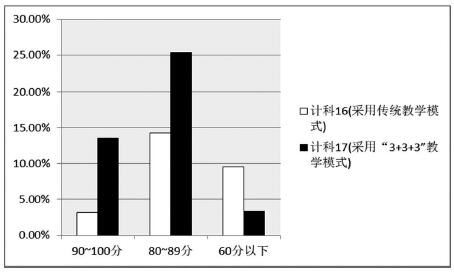

由表1可知,采用傳統教學模式的計科16班的90~100分人數、80~89分人數和60分以下人數分別為2、9、6;而采用“3+3+3”教學模式的計科17班的90~100分人數和80~89分人數分別達到了8和15,60分以下人數僅為2。計科16班的優秀率(90~100分人數占總人數的百分比)、良好率(80~89分人數占總人數的百分比)和不及格率(60分以下人數占總人數的百分比)分別為3.17%、14.29%和9.52%;而計科17班的優秀率和良好率分別達到了13.56%和25.42%,不及格率降低到3.39%,優秀率和良好率有了明顯提升,不及格率有了明顯下降(如圖3所示)。

圖3 期末試卷成績各分段占總人數百分比

2.作業、課堂發言和出勤率

作業、課堂發言和出勤率數據統計分析如下:

(1)作業:計科17班的“基礎作業(必做)”共3次,平均完成率達到96%以上;“實驗作業(必做)”共5次,平均完成率達到94%以上;“實訓作業(必做)”共5次,平均完成率達到93%以上;有9個小組(共15個小組)完整實現了實訓項目,其他小組均初步實現了實訓項目。計科16班的紙質作業共3次,平均完成率為94%,與計科17班差別不大,但5次實驗的平均完成率為87%,低于計科17班。此外,計科16班無實訓環節。

(2)課堂發言:計科17班課堂上共組織小組討論6次,學生課堂發言72次,發言人數39人,發言小組15個(共15個小組)。計科16班課堂上無小組討論,學生課堂發言僅12次。

(3)出勤率:計科17班的平均出勤率達到98%以上,有事不能按時上課的同學均可按規定向任課教師請假。計科16班的平均出勤率也達到了97%以上,但存在個別遲到早退和曠課的情況。

3.就業情況

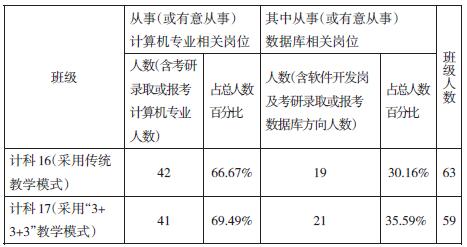

表2列出了兩個班對計算機專業和數據庫相關崗位就業意向的統計。

由表2可知,計科16班從事(或有意從事)計算機專業相關崗位的人數為42人,占總人數的66.67%;其中從事(或有意從事)數據庫相關崗位的人數為19人,占總人數的30.16%。計科17班從事(或有意從事)計算機專業相關崗位的人數為41人,占總人數的69.49%;其中從事(或有意從事)數據庫相關崗位的人數為21人,占總人數的35.59%。

表2 計算機專業和數據庫相關崗位就業統計

*因計科17班還沒有畢業,且受到新冠疫情影響,部分同學還沒有進行校外實習,所以在統計就業人數時將有意從事計算機專業相關崗位及數據庫相關崗位但還沒有開始找工作的學生也包括進來,統計截止時間為2021年1月30日。

由以上教學過程數據統計分析可知,采用“3+3+3”教學模式的“Oracle數據庫技術”課程取得了良好的教學效果,學生課堂表現良好,作業完成率和質量非常高,學生的Oracle實戰能力也逐漸得到提升。

小 結

本文針對傳統計算機專業實踐類課程教學模式效果不盡如人意的問題,提出了一種針對性的教學模式,即“3+3+3”教學模式。該模式通過改革教學過程、教學內容、考核辦法及教學環境,快速提升了教學效果。

目前該教學模式仍存在一些缺陷和不足,今后需要改進之處如下:

第一,目前該教學模式主要針對大學階段的計算機專業實踐類課程,旨在提升學生的實踐能力,后期應對該模式進行擴展,使其可以適用于研究生階段的計算機專業課程。

第二,該教學模式的小組討論方式比較單調,后期將在小組討論中引入“對分課堂”模式的“亮考幫”,使得小組討論的互動性和趣味性更強。

第三,教學模式的實訓任務未考慮到所有學生的實際編程水平,少部分學生的編程水平較差,無法完整實現實訓項目,后期應針對不同編程水平的學生設置不同難度等級的實訓任務。

第四,該教學模式的授課是由高校教師進行,后期應采取高校教師和企業教師共同授課的模式。

參考文獻:

[1]劉閃,曹麗君,劉茂華,等.計算機專業實踐類課程教學模式改革和初探[J].科技信息,2010(32):8.

[2]李艷.計算機實踐類課程的教學思路與方法[J].新課程學習(中),2013(7):134-135.

[3]蒙兆年.“多元互動教學法”在組織學與胚胎學教學中的實施與評價[J].解剖學雜志,2016,39(5):640-641.

(王雷、張帥、宋蜜:延安大學數學與計算機科學學院;宋慧娜:延安大學教務處)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載