“互聯網+課程思政”模式在食品分子生物學教學中的探索與實踐

作者:李 婷 段天池 孫 佳 楊興斌 高貴田

發布時間:2022-07-12 10:17:03 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]食品分子生物學是食品學科的核心基礎課,課程團隊通過構建完整知識網絡結構、聯合任務驅動與實時評價、融通知識傳授與價值引領等舉措,從優化教學內容、完善評價體系、提升育人效能三個層面,探索理論課堂、實踐課堂和云端課堂聯合的“互聯網+課程思政”教學模式,以期有效解決育人“最后一公里”問題,切實提高專業課育人實效,為國家培養更多的德智體美勞全面發展的應用型食品專業人才。

[關鍵詞]“互聯網+課程思政” 過程性評價 線上線下 食品分子生物學

基金項目:陜西師范大學2022年度“課程思政”示范課培育項目;陜西師范大學基層黨建項目《共產黨員示范課實踐探索》(項目編號:18DJYJB03);陜西師范大學2021年度“課程思政”示范課建設項目;陜西師范大學研究生課程思政建設項目(項目編號:GERP-20-06)。

高校立身之本在于立德樹人。全面推進高校課程思政建設,是落實立德樹人根本任務的戰略舉措。習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出,“做好高校思想政治工作,要因事而化、因時而進、因勢而新。”“要運用新媒體新技術使工作活起來,推動思想政治工作傳統優勢同信息技術高度融合,增強時代感和吸引力。”2020年的全球新冠肺炎疫情大流行嚴重沖擊了教育系統,新形勢下高等教育發展面臨前所未有的挑戰,與此同時,“互聯網+教育”迎來了新的發展機遇。新時期,構建基于“互聯網+”的課程思政教學模式成為高等教育發展的新潮流。

作為食品專業主干課程中發展最迅速、最具活力的前沿學科之一,食品分子生物學是從分子生物學基本理論、研究方法和技術手段的嶄新視角研究食品科學、食品開發、食品營養、食品分析和食品安全等的交叉基礎學科,該課程旨在幫助學生掌握分子生物學基本理論和技術并將其服務于食品科學。“互聯網+”背景下,食品分子生物學課程建設面臨著育人理念與專業知識融合不充分、教學方法創新性不足、評價體系不健全等困境。因此,在新階段、新理念、新格局下,充分利用信息化手段和網絡平臺,深入探索食品分子生物學“互聯網+課程思政”混合式教學模式,創新課堂教學主渠道,搭建云端育人平臺,完善多元化全面評價體系,構建線上線下協同育人機制,對于推動食品類專業實現“三全育人”具有重要意義。

當前課程建設面臨的主要問題

1.理論知識抽象,生物技術發展日新月異

食品分子生物學的相關理論知識深奧復雜,概念抽象、晦澀難懂,內容多而雜,學生難以在有限的課時內理解并掌握課程內容。例如,DNA復制、轉錄、翻譯、RNA逆轉錄、核酸與蛋白質等生物大分子的分析檢測技術及原理比較抽象而枯燥,為了將抽象知識具象化,教師需將其與生產實踐相結合,并以通俗趣味的方式去闡釋,這樣才能更加貼合學生的認知。此外,食品分子生物學相關技術發展日新月異,更新速度快,而關聯教材無法及時跟上最新研究,其內容存在一定的滯后性,所以,教師需充分利用互聯網資源補充最新的研究進展。

2.學生缺乏主動性,參與意識薄弱

學生是教學活動的對象和主體。然而,長期以來,高等教育普遍存在學生主人翁意識缺乏、課程參與度低、學習主動性弱等共性問題。在教學中,抽象又枯燥的食品分子生物學基礎理論知識讓學生的課堂參與度、互動性及課后主動性降低。另外,分子生物學邏輯性強,前后知識聯系緊密,新舊知識無法很好銜接也是學生參與度低的重要因素之一。所以,為突出學生的主體地位,教師需探索任務驅動下的實時評價機制,實時監測學生的知識掌握度與教學參與度,并將其作為考核的重要內容,實現以考促學、以學促用。

3.情感態度與價值觀評價缺失

教學評價是對教學活動及效果進行的評價與判斷。傳統的教學評價模式通常采用基于終點的總結性評價,只考核學生最終對知識的掌握程度,評價內容和標準統一,但容易忽略對學生學習過程、學習態度及價值觀等的評定。食品分子生物學課程多以技術、原理及應用為教學重點,技術發展過程中蘊含著科學態度與思維,學習內容雜而多,涉及面廣,單純依靠期末考試難以全面評價學生的學習效果。因此,食品分子生物學課程教學評價需從知識、技能和素養三個維度進行,創新多元化、全方位的評價體系。

4.知識傳授與價值引領融合不充分

當前,“思政課程”向“課程思政”轉變,為課程育人開辟新路徑的同時,也對教師的知識儲備、教學設計等能力提出了更高要求。專業課教師如何在有限的時間內將知識傳授與價值引領有效融合,在確保智育的基礎上使德育潤物細無聲,已成為專業課課程思政建設的癥結所在。食品分子生物學的課程思政建設需從德育的頂層架構出發,充分挖掘分子生物技術的發展歷程及其在應用案例中所蘊含的思想政治教育元素,將價值觀培養與塑造“基因式”地嵌入知識與技能教學的各個環節,以切實提升育人實效。

“互聯網+課程思政”教學模式探索與實踐

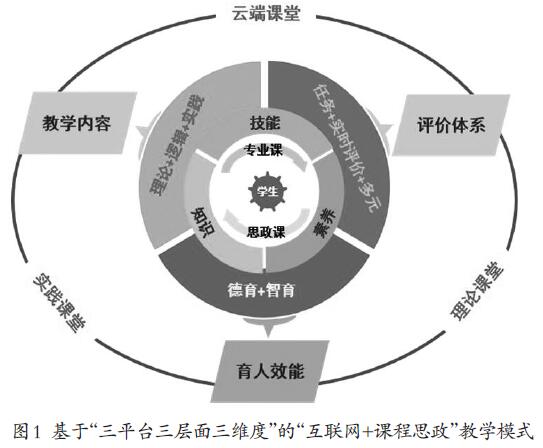

課程團隊主要針對課程建設中的癥結問題,以助推學生知識、技能和素養三維度協同發展為目標,優化教學內容、完善評價體系、提升育人效能,通過構建完整知識網絡結構、聯合任務驅動與實時評價、融通知識傳授與價值引領等舉措,探索基于“三平臺三層面三維度”(理論課堂、實踐課堂和云端課堂相聯合)的“互聯網+課程思政”教學模式(圖1)。

圖1 基于“三平臺三層面三維度”的“互聯網+課程思政”教學模式

1.完善邏輯性、層級性、實踐性的知識網絡結構

(1)整合課程內容,構建完整知識體系

食品分子生物學是由食品生物化學延伸而來,其對原食品生物化學內容做了適當刪減,增加了核酸、蛋白質等生物大分子檢測、基因表達與調控、DNA重組、基因編輯等內容并將其列為新的教學重點,該延伸知識與原基礎內容既有區別又相互呼應。為了更好地突出教學重點,提升教學效果,教師需重新規整教學內容,構建既系統又清晰的層級性遞進式食品分子生物學知識體系。例如,將蛋白質聚丙烯酰胺凝膠電泳、免疫分析技術和分子雜交技術整合成一個學習單元,單元內部各章節緊密聯系,知識由淺入深,循序漸進,同時引入食品案例作為輔助,迎合學生思維和認知的發展規律與特性,幫助學生更好地理解抽象的理論知識。

(2)強化內在聯系,建設專題學習模塊

知識網絡的構建應遵循由上而下、從整體到局部、從框架到細節的原則。為了建設兼具主題性、整體性和邏輯性的食品分子生物學課程專題知識網絡模塊,強化單元各章節知識點之間的內在聯系,可通過制訂各學習單元思維導圖作業的方式督促學生自主精簡、匯總重要知識點,使其主動分析、總結學習內容之間的邏輯性、關聯性和連貫性,增強學生對重點知識的掌握度,幫助學生培養思辨能力。另外,教師可對學生優秀的思維導圖進行評選、展示,以起到示范引領作用。與此同時,教師應針對每一個學習單元設置線上專題討論板塊進行疑難點解答,幫助學生擊破難點,強化學習效果。

(3)實施分層教學,增強學生的學習興趣

在實際教學中,教師應對基礎知識、重點知識和延伸知識進行層級分類,根據相關知識點的復雜、抽象、理解難易等程度,針對性地采用不同方法進行分層教學。簡單枯燥的基礎理論主要以PPT和講義的形式進行傳統灌輸式教學。抽象、晦澀的技術原理與操作要點可通過制作教學動畫、建立線上微課或設計闖關任務、發布課前作業等方式供學生自主預習和加深理解。對于重要的知識點可用問卷調查、應用實例分析、實驗設計等實踐任務進行學習強化,以培養學生的學習興趣,增強其學習主動性,達到授之以漁的效果。對于延伸知識可設計針對性的多元化升級任務,如在DNA重組技術單元之轉基因食品章節,組織主題為“天然轉基因食品和經過安全評價的人工轉基因食品是否同等安全”的課堂辯論賽或云端辯論賽,幫助學生從專業知識層面深入理解人工轉基因食品的安全性。

(4)注重知行合一,提升學生的專業實踐能力

食品分子生物學課程具有先進性、前沿性和學科交叉性的特點,其基礎理論性和實踐操作性均較強。為充分發揮該課程為生產服務的功能,需突破以理論課為主的教學模式,充分挖掘食品生產實踐中的問題,將理論與實踐融為一體,幫助學生在充分掌握理論知識的基礎上提升實踐能力,并強化分析問題和解決問題的能力。同時,要增加實驗課的比重,讓每一位學生都能參與實驗,為培養應用型食品專門人才奠定基礎。比如,圍繞如何快速檢測蘋果濃縮汁中嗜酸耐熱菌的問題時,應剖析PCR擴增技術的基本原理;聚焦冷鏈食品中新型冠狀病毒快速檢測的食品安全問題,應闡述實時熒光定量PCR的定量檢測原理;以長江流域農作物污染抗生素事件為出發點,探討免疫分析技術的原理與應用等。

2.任務驅動與實時評價相結合,增強學生的學習動力

學生作為教學活動的主體,在教學過程中扮演著不可或缺的角色。基于食品分子生物學理論知識晦澀難懂的特征及傳統教學中學生參與度低、積極性不高的共性問題,教師可采用“任務驅動+實時評價”的模式,以多元化任務激發學生的學習自主性,再通過線上平臺實時監測教學效果。在教學中,教師應秉承“以人為本”的教育理念,因材施教,不斷督促學生自主學習、自我完善、自我超越。

(1)因材施教,突出學生的主體地位,促進學生自主發展

在實際教學中,除了要建立食品分子生物學學習交流群供師生交流外,每位學生還可在課前以郵件方式向授課教師介紹個人特點、短期學習目標與規劃,以及對本課程的建議等,以加深教師對學生的個性化認識,為因材施教奠定基礎。教師要認真聆聽學生的建議,一一答復,并針對學生對本課程的需求及時調整課程進度與授課方式。同時,要設置開放的討論板塊,學生除了在課堂提問外,課后還可在線上平臺與同學、教師互動交流。教師將學生互動的參與度作為考核評價內容之一,以有效提升學生的自主學習動力,真正落實以人為本的教育理念。

(2)任務驅動,建立實踐主導模式,激發學生的學習興趣

教師應秉持“全員化、全過程、全方位”的原則設置課堂實踐模塊,注重學生對基礎知識的應用與拓展,對學生實踐情況進行合理、客觀的全方位評價。例如,學習小組圍繞課程內容并結合食品生產實際選擇一個主題進行拓展學習,學習成果以PPT的形式在課堂上進行8分鐘展示。教師和其他學生根據各組的完成質量進行評分與點評。學校還可以舉辦全員、全程化的課堂辯論賽,學生既是辯論賽組織者、辯手,又是評委。從比賽流程、評分細則到評審過程,學生參與整個賽程的設置,辯論賽結束后,每位同學針對辯論賽過程及辯手的表現寫一份點評,指出優點與不足,以真正實現學生與教師的角色轉換,讓學生成為主角。

(3)實時評價,建立多元化的評價機制,激發學生的學習欲望

為了兼顧學生的主體地位和教師的主導作用,應遵循“全員參與、師生互動、生生交流”的原則,將過程性評價與總結性評價緊密結合,將教師與學生、學生與學生之間的雙向互評作為重要補充,制訂多元化的評價機制。

第一,合理分配評價要素比例。基于本課程理論與實踐相結合的特征,將過程性評價設置為占總成績的60%,期末考試占40%。過程性評價主要側重學生的實踐能力考核,包括實驗技能、課前課后作業、善思學堂單元測驗、專題討論、課堂討論、辯論賽和課堂展示等多方面,將考勤作為減分項,強化教學過程中學生的主體責任感。期末測試一方面以基礎理論知識考核為測評點,另一方面用案例分析測評學生的綜合能力,以此判斷學生對知識的整體掌握程度和應用能力。

第二,構建多方評價小組模式。在教學評價中,辯論賽、實驗報告、在線討論等可以“學生互評、教師總評”的方式進行;課堂展示也以學生為中心,采取學生展示、學生提問、學生回答、學生評價的模式;課堂實踐任務多以小組為單元,參考組內及組間的互評,注重組內成員的團結與協作,旨在培養學生的團隊協作能力。

3.德智融合,實現知識傳授與價值引領同頻共振

食品分子生物學作為食品質量與安全專業課程體系的重要組成部分,蘊含著豐富的思想政治教育元素,承載著一些思政課所不具備的德育功能。因此,在食品分子生物學教學過程中,教師應探索將思政教育與專業知識傳授相融合,引導學生將所學知識與技能轉化為內在素養,實現德育、智育協同發展。

(1)聚焦核心素養,定制“三維”目標,促進學生全面發展

核心素養是教育之魂,課程是培育核心素養的重要載體。為明確食品分子生物學課程的育人目標,課程團隊聚焦科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新等核心素養,對每一章的教學內容定制了切實可行的“三維”教學目標:以知識與技能為主線,在教學過程與方法中自然滲透情感態度和價值觀塑造,培育學生的核心素養,最后通過多元化的評價體系落實“三維”目標,以實現有效教學。該“三維”目標主要基于以下三方面而定制:其一,學生不僅要學習食品分子生物學的知識和技能,還要剖析科學家的研究歷程,了解科學研究的基本方法與原則,以弘揚傳承科學家精神,爭做新時代追夢人。其二,學起于思,思源于疑,要培養學生敢于質疑、勇于創新的精神。在教學過程中,教師可從建構主義視角巧妙創設問題情境或設計實驗方案、構建認知沖突,引導學生進行思維碰撞和深度學習。同時,可設置開放型的任務,培養學生的自主創新意識。其三,充分挖掘食品分子生物學的應用案例,通過正面典型引領、反面案例警示的方式將社會主義核心價值觀滲入教學內容,為學生傳遞積極正面的價值力量。

(2)挖掘思政元素,滲透德育,提升課程育人實效

要落實立德樹人根本任務,就必須將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體,不可割裂。課程團隊深入挖掘分子生物學技術的發展過程及其在食品領域應用案例中蘊含的思想政治教育元素,將德育滲入教學環節,協助學生樹立正確的“三觀”,強化課程育人實效。例如,在緒論章節介紹分子生物學發展進程之體細胞重編程技術時引入小保方晴子學術造假事件,引導學生學習中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強科研誠信建設的若干意見》,幫助學生樹立科學觀念,尊重科學規律;通過學習逆轉錄酶發現歷程,幫助學生理解科學發現的基本過程與規律,即“提出問題—提出假設—實驗驗證—科學創新”,體會逆向思維、挑戰權威在科學研究中的重要意義,培養學生勇于創新的精神;通過學習PCR技術、免疫分析技術和DNA重組技術在新型冠狀病毒檢測和疫苗研制方面的應用及存在的局限性,培養學生的責任意識、擔當意識,使其樹立把論文寫在祖國大地上的決心。

結 語

食品分子生物學作為食品學科的專業核心課程之一,其教學改革主要圍繞“三全育人”的總體目標,通過搭建理論課堂、實踐課堂和云端課堂相聯合的立體式教學體系,完善課程知識網絡結構,建構全面的評價機制,推動學生知識、技能和素養三維度協同發展。基于“三平臺三層面三維度”的“互聯網+課程思政”教學模式打破了傳統教學的時空局限,創新了學習交流方式,增強了學生的學習參與度,提高了學生的學習自主性與積極性,大大提升了專業課程的育人實效。

參考文獻:

[1]徐麗華,楊偉,何紅連,盛慶紅.“互聯網+課程思政”在測繪類課程中的探索[J].西南師范大學學報(自然科學版),2021,46(5):208-212.

[2]鄭長焰,侯玲玲.以學論教的高校課堂教學評價指標體系設計應用[J].福建教育學院學報,2021,22(4):76-79.

[3]張玲秀.“三階段、二模式、六分課堂”的分子生物學教學改革[J].安徽農學通報,2020,26(23):155-157.

[4]白玉.新時代高校思想政治教育立德樹人使命研究[D].西安:陜西科技大學,2020.

[5]徐孝剛.高校思想政治教育特色課堂實踐路徑研究——以“信”“政”“德”“規”為教育內核[J].高校輔導員,2021(1):72-75.

[6]倪琳妍.高校專業課程的思政改革[J].中學政治教學參考,2019(19):87.

[7]王佃娥,杜發強.“課程思政”背景下體育類專業課程建設思考[J].學校黨建與思想教育,2020(4):56-58.

(李婷、段天池、孫佳、楊興斌、高貴田:陜西師范大學食品工程與營養科學學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載