陜北古民居遺產在高校的傳承及創新

作者:裴曉陽 楊雨佳 馬綏莉

發布時間:2022-06-22 16:15:27 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]古民居遺產是我國重要的文化資源,蘊含獨特的文化符號,是高校建筑、景觀與環境設計取之不盡的資源寶庫。作為人才培養的主陣地之一,高校在傳統文化資源的傳承與創新上,肩負著不可推卸的使命。陜北明清古民居遺構豐富,地域特色鮮明。在地方高校教學中,可通過研究陜北古民居所蘊含的地域特色設計符號,挖掘其中的地域建筑文化精髓,再結合當代設計要求,構建藝術設計理念和創新教育觀念,從而形成專業教學特色,促進地域文化遺產傳承。本文以陜北古民居的保護、利用與創新為例,探討高校教學中古民居遺產傳承與創新的實踐途徑,以期為國內同仁提供一定的借鑒。

[關鍵詞]陜北 古民居 文化遺產 傳承 創新

課題:榆林市高新技術產業局項目《榆林窯居數字化基因庫示范基地建設》、榆林市科技局重點實驗室項目《榆林窯居數字化重點實驗室》的階段性研究成果(課題編號:CXY-2021-74、CXY-2021-145)。

陜北古民居現狀

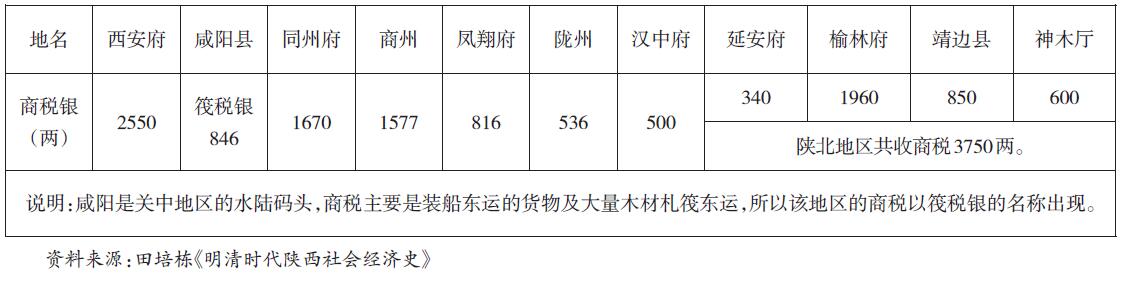

陜北地處秦晉黃河峽谷以西,自古河運便利。因與內蒙古接壤,地處邊關,自古以來戰事頻發、烽火不斷。陜北還是中原農耕文明與北方游牧文明的交融、交匯地,民間藝術獨特而繁榮。明朝政府曾設立九邊重鎮、修筑長城以捍衛邊疆,所以在陜北大地上散落著為數不少的軍事堡寨。自明萬歷年始,蒙漢和好,政府在陜北邊墻一帶與蒙古族互市,雙方獲利頗豐。至清朝康熙年間,由于全國統一,蒙古與陜北交界地區的貿易十分發達,于是陜北的紅山、神木、黃甫川等都成為蒙漢貿易的中心。蒙漢兩族人民在陜北的互市一直延續下來,到清末保持了不斷擴大的勢頭。據田培棟的《明清時代陜西社會經濟史》一文記載,清末陜北沿長城各縣的商業活動曾十分發達(見表1)。

從表中可知,榆林府比延安府的商貿活動發達得多,這解釋了一個現象,同為陜北窯洞區,榆林地區現存明清窯洞大院百余座,而延安地區卻極少。可以得出的結論是:明清時期榆林地區繁榮的商貿活動,促進了文化的傳播和交融,促進了北京四合院和山西富商建筑藝術與陜北窯洞的嫁接,從而形成了以窯洞大院和地主莊園為代表的陜北明清古民居,形成了陜北窯居建筑的最高成就和典型代表。

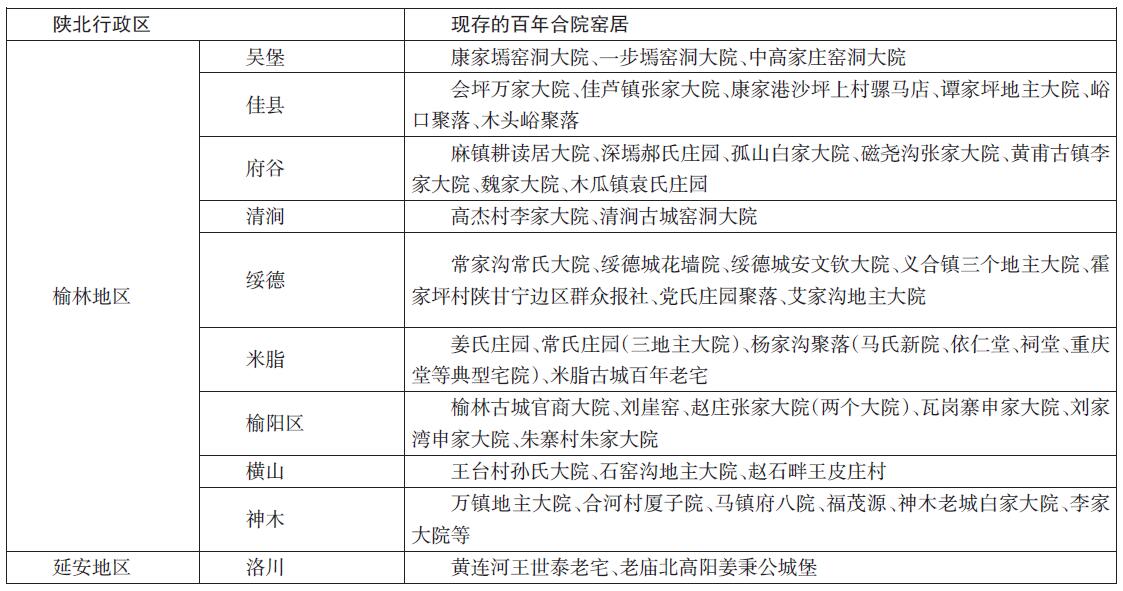

陜北高原氣候干旱寒冷、土地貧瘠、植被稀少、地廣人稀,早期以“穴居”形式為主要居住方式,是人類較早聚居的見證。現有的陜北古民居多分布于榆林的佳縣、吳堡、神木、府谷、清澗、米脂、綏德、橫山、榆陽區等地。陜北古民居為合院式窯居建筑,是北方合院式建筑體系的一種形式,只是用來圍合院落空間的建筑單體是窯洞。陜北疆域遼闊,連綿的大山溝壑間,村落隱匿、道路崎嶇、經濟落后。然而,恰恰是這份落后與封閉,使陜北有幸保留下一批珍貴的明清古民居實物。這些陜北窯洞大院與地主莊園,像一個個流落民間的“公子”,散布在幽靜、深遠的大山梁峁溝壑之間,那高聳的圍墻和氣派的大門,便已悄然昭示出“他”不平凡的身世。據實地考察,陜北現存的明清古民居宅院可以百計。在陜北明清民居遺構中,所知最早的實物是明代的,清代后期數量最多,其中最古老的建筑已矗立近四百年之久(見表2)。這些明清古民居規模宏大,選址講究,院落布局千變萬化,建筑裝飾精湛,代表著陜北窯居建筑的最高水平。現有1/3的院落仍有人居住,并能夠正常使用,無人居住或維護的院落正在急速地坍塌損毀,現狀堪憂,加之氣候、人為及鄉村旅游開發等因素影響,一些寶貴的古民居遺構遭到破壞,急需搶救性挖掘、輯錄和保護。陜北明清古民居資源,是中華古民居中一支獨特的支脈,作為榆林市唯一的一所高校,榆林學院在保護地方優秀傳統建筑文化資源上應勇于擔當。

表2 陜北百年窯洞大院和地主莊園分布現狀

陜北古民居的藝術特點

從全國來看,明清時期的中國民居發展到了全盛時期,新建園林宅第成為一種社會風氣。在元、明、清的六百多年中,北方充分發展了表現尊卑、主次、內外、血緣等傳統文化的民居建筑。明清兩代,中國總體進入封建社會晚期。明初住宅等級劃分較之前更為嚴格,從大門與廳堂的間數、進深,雕刻紋樣及油漆色彩等方面均有嚴格限制,但在地方民居中,逾制的現象十分普遍。明代磚石建筑數量大增,發券技術大幅提高,出現了“無梁殿”新式建筑結構。清代,木材資源比較匱乏,在民居建筑上更注重磚石材料的應用。由于經濟增長,享樂思想萌發,裝飾之風在清代十分盛行,建筑裝飾藝術走向繁復。鴉片戰爭以后,清末民初這一階段,由于西方文化的導入,陜北和全國其他地方一樣,出現了部分中西合璧的新建筑形象。從明代到清代,中國民居建筑不再追求結構美和構造美,而更著眼于建筑組合、形體變化及細部裝飾等方面的美學形式。

由于黃土高原的地質特點,陜北明清古民居院落組合呈現出因勢而就、高低錯落的特點,巧妙利用山地高差營造院落內部的等級秩序,單體建筑崇尚工巧,雕飾華麗。相同的地理環境、生活習慣、文化背景和技術傳統,使陜北明清民居呈現出一些獨特的、共同的形態。首先,這些古民居宅院大都規模宏大、選址講究、注重防御。其次,在空間組織與布局上,表現出封建社會大家庭的尊卑秩序。在滿足家庭基本生產、生活的前提下,辟有各種院落,形成靈活、豐富的空間組合。再次,陜北古民居建筑裝飾藝術精湛,人文內涵豐富。在大門、墀頭、影壁、屋檐、屋脊上,處處點綴著福、祿、壽、喜的華麗圖案,表達了宅主的人生理念和美好期盼。最后,陜北古民居的建筑選材、建造工藝和建筑細節處理極其講究,用最好的材料、最優秀的工匠,建造高原窯居精華。而陜北的地主、官僚和商人,因其不同的社會地位和階級,決定了民居所呈現的不同人文內涵。

高校教學中陜北古民居保護實踐

1.實地考察、測繪,挖掘一手資料

關于陜北古民居的記載,除了少數列入文保單位的有粗略基礎資料外,大部分都沒有任何文字記載,更沒有規范的圖紙資料。因此,實地考察、走訪是獲取陜北古民居一手信息的必要途徑。慶幸的是,一部分大宅的后人還在,他們就像活字典,存儲著很多有價值的信息。這些大宅后人的年齡多處于60—80歲之間,基本可清楚表述大多數提問。而他們的后代,則幾乎全部定居于縣城或大城市。可想而知,隨著這些老人的去世,關于大宅的故事終將被時光淹沒。陜北地域廣袤,外出考察路途遙遠,又因山高溝深,道路崎嶇難行。為了保證每次的考察、訪談能夠全面、有效,外出之前,課題組必須做好充分準備。對此,筆者專門設計了兩個表格,“外出考察登記表”與“訪談記錄表”,詳細羅列出需要考察與訪談的條目,實踐證明,這一方法既節約了時間,又規避了麻煩,是行之有效的。

在第三學期末,榆林學院藝術學院環境設計專業學生有“測量與繪圖”實踐周。自本專業確定了陜北古民居課題后,實踐周的內容則圍繞“陜北古民居測繪”而展開。外出測繪前,要先安排2—3次理論課程,教師應對陜北地理、陜北古民居類型、陜北古民居專業名稱及相關施工工藝等內容,進行系統講述,以便于學生測繪時能準確、完整地記錄信息。陜北古民居多為窯與房的結合,窯洞結構并不復雜,但有一套對應的專業名稱,需要學生提前熟識。另一個經驗是:在外出考察與測繪結束后,應及時將訪談信息和測繪數據進行整理,以免遺漏和遺忘。

2.標準制圖,為數字化保存夯實基礎

在教學中,古民居圖紙繪制的過程,絕非僅僅是“輸出”,還有“輸入”。由于學生對古建知識了解得不多,對部件的名稱、結構、工藝更不熟悉,很難用圖示化表達清楚。因此,在標準制圖環節,首先要對建筑進行理解,其次才是規范的圖示化表達。在圖紙繪制過程中,要進一步理解和認識建筑比例、工藝、結構,通過規范化作圖,如古民居的平面圖、立面圖、剖面圖,將建筑基本信息表達清楚。在此環節,要想繪出高質量的圖紙,教師及學生都必須投入大量的時間。本文以榆林學院藝術學院環境設計專業20級學生的繪圖實踐為例,據統計,一張CAD圖由初稿到標準成圖,學生平均需要7—8次的修改過程;對教師而言,審圖的循環工作量非常巨大,尤其是班級人數較多時(該班有46人),每一次審核圖紙,都必須依據實景照片和測繪數據進行反復比對。在課后小結時發現,學生在古民居作圖過程中,容易在尺寸、比例、填充樣式、規范畫法、結構及工藝表現等方面出錯。究其根本原因,除了因粗心、作圖技能及規范表達不熟練外,更多的是由于對建筑結構理解不清楚,作圖時只考慮“形似”,從而導致反復出現結構、工藝表達錯誤的情況。這時,教師可通過重點講解幫助學生正確理解結構、工藝,這一步,恰恰也是古民居制圖教學中的難點與重點內容。經總結,具體解決方法是:將相關靜態文字資料和多角度實景照片與動態的圖演繹、視頻相結合,幫助教師直觀、清晰地展示和講述,便于學生理解和掌握重難點。最后,審核通過的CAD圖,要兼具美觀性、規范性的特征,應結構準確、尺寸精準、標注規范。

高校教學中陜北古民居的傳承與創新實踐

1.將課題導入專業課程

2017年,教育部獲批了青年基金項目“陜北窯洞莊園建筑藝術研究”,開啟了“陜北古民居的保護、利用與創新”這一課題的研究。榆林學院藝術學院環境設計專業開設的“室內設計”“鄉村建筑與室內”“室內綜合實訓”等相關課程,均可以引導學生更好地保護、利用與創新古民居。利用專業課程,師生團隊專題探討陜北古民居的利用途徑。

經文獻查閱,在古民居的保護利用上,不同國家的政策差異很大。例如,法國政府不提倡博物館式的被動保存方法,而是積極推動原汁原味、動態化保護的新思路。澳大利亞政府的觀點是,“既要保護建筑遺產中的社會歷史元素,又要使其滿足現代的使用要求”,允許改造利用文物建筑。日本在古民居保護上,形成了一個政府、社會、居民三方參與的機制,即政府主導、官民協作。截至2017年12月,日本全國已經有117個地區被選定為“重要傳統建筑群保護區”,傳統建筑得到了更大范圍的保護。結合我國發展的實際,現階段對古民居的利用主要有三種方式:一是就地修復展示,二是異地搬遷保護,三是圍繞其發展旅游項目。由于不懂工藝,榆林學院結合學生專業特長,在教學中,師生實踐最多的是第三種保護方式,即圍繞古民居打造鄉村品質旅游項目。

以米脂姜氏莊園古民居的傳承與創新探索為例。姜氏莊園是陜北最大的地主莊園,清代建筑,也是陜北古民居中唯一的國家級文物保護單位,其建筑組合獨具特色,磚、木、石雕藝術精湛,門窗欞格圖案繁雜,被稱為“西北民居第一宅”,更被北京中華民族園以1∶1的比例復建展示。因產權混亂,姜氏莊園旅游區保護利用難度很大,相關部門一直在積極尋求解決思路。2021年春,筆者經與姜氏莊園文物管理部門相關負責人洽談對接,初步確定了“姜氏莊園中院東、西廂房改造為展示陳列廳”的思路。東廂房展廳陳列姜氏莊園建筑沙盤,使游客可直觀感受姜氏莊園建筑藝術的魅力,西廂房則展示姜氏莊園的老家具、老油燈等物件。專題確定后,學生分組按計劃進行。先完成文獻資料的收集,接著進入方案設計階段(核心),然后邀請專家及姜氏莊園文物管理部門相關負責人評圖,最后調整方案,打印作品冊。在整個教學過程,學生通過考察、訪談及收集資料,加深了對陜北古民居的認識,運用自己所學專業知識嘗試設計,在教師引導下,對古民居的傳承與創新進行了探索實踐。用所學知識來解決當今社會面臨的現實問題,可使學生切身感受到自身價值,樹立服務社會的意識。

2.通過畢業設計綜合實踐

長期以來,地方高校多關注地域性所彰顯的獨特風格。榆林學院藝術學院環境設計專業師生數年來不斷挖掘陜北地質地貌、植被氣候及古民居的地域元素,結合當前文化旅游、鄉村旅游的實際客觀需求,持續探索與努力,力求描繪出符合時代發展的設計作品。連續五年來,學生圍繞課題積極進行實踐。實踐過的課題主要有“榆林古城四合院開發設計”“米脂姜氏莊園旅游區規劃”“米脂古城古民居開發”“沿黃古渡口——佳縣木頭峪開發設計”“康家港古驛站‘騾馬大店’開發設計”等。雖然有些作品的表現手法略顯稚嫩,但仍有不少作品獲得省級、市級設計獎項。高校師生團隊的不懈關注和介入,會推動社會對陜北古民居保護與利用的重視及思考,必將有效促進陜北古民居的傳承與創新。

以高校為依托,搭建相關平臺

五年來,榆林學院藝術學院環境設計專業師生團隊圍繞“陜北古民居的保護、利用與創新”這一課題,進行了大量的探索和實踐,相關教學平臺、科研平臺陸續獲批。截至目前,已經獲批建設榆林學院“陜北古民居測量與繪圖”工作坊、榆林市“榆林窯居數字化基因庫示范基地建設”科技平臺、榆林市重點實驗室“榆林窯居數字化重點實驗室”。平臺的建立和經費的投入,使相關課題的探索和實踐逐步深入,不僅將地域建筑文脈梳理得更清楚,還形成了陜北古民居基因庫,大量的測繪圖紙、虛擬三維模型、視頻及照片等數字化資料,夯實了陜北古民居遺產數字化的基礎。隨著相關課程教案、教學成果等的逐漸完善,藝術學院還將打造校級特色課程“陜北古民居建筑藝術”,并資助出版模塊化教材《陜北古民居測量與繪圖》。圍繞“陜北古民居的保護、利用與創新”的教學,已促使榆林學院形成了鮮明的學科特色,關于陜北古民居傳承與創新的探索,也將邁上一個新臺階。

結 語

在全社會重視地域特色、挖掘地域文化、發展文化產業的時代背景下,陜北古民居遺產的傳承與創新十分重要。高校大學生是文化傳承的預備軍。只有在高校課程體系中不斷融入傳統文化,學習并領會其中的精髓,才能讓大學生切身感受到傳統文化的魅力及傳統工匠的智慧,并有助于培養大學生的文化自信。只有這樣,我國豐富的物質或非物質文化遺產,才能持續不斷地傳承下去。

參考文獻:

[1]田培棟.明清時代陜西社會經濟史[M].北京:首都師范大學出版社,2000:72-73.

[2]孫麗萍.山西老宅院[M].山西:北岳文藝出版社,2011:278-279.

[3]蘇東賓,聶志勇,李焰.日本民居的保護與傳承研究[J].建筑與文化,2014(6):134-135.

[4]賀從容,沙倫·沙利文.澳大利亞建筑遺產的保護[J].人文地理,2010,25(6):14-18,35.

[5]PIENONTE R.Guide Percil Recupero del Patrimonio Edilizio Tradizionale[EB/OL].[2015-08-21].http://www.regione.pienonte.it/territorio/dwd/documentazione/GuidaRecup Tradizionale.pdf.

(裴曉陽、楊雨佳、馬綏莉:榆林學院藝術學院)

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載