勞動花開秦巴校園

作者:吳萬強 馮友松 卓小瑜

發布時間:2022-06-08 16:08:43 來源:陜西教育報刊社

近年來,陜西省安康市高度重視中小學勞動教育,根據新時代勞動教育的相關要求,在深度調研全市勞動教育現狀的基礎上,指導各縣校整合校內外資源、完善課程設置、建立綜合評價體系、健全運行機制,推進中小學勞動教育走深走實,讓勞動之花開滿秦巴校園。

一、以“建”為基礎,豐富勞動教育平臺

勞動教育既是一個老話題,也是一個新命題。為“優解”這道“新題”,安康市著力在“建”字上下功夫,不斷豐富勞動教育平臺。一方面,建立機制。出臺《安康市推進中小學勞動實踐基地建設十項措施》等勞動教育系列文件、制度,建立健全勞動教育體制機制,專題召開落實立德樹人根本任務加強中小學勞動和研學實踐教育工作現場會。各縣區立足實際,“一縣一策”,創新機制,統籌落實。平利縣建立的“一個領導小組統籌、一名縣級領導掛帥、一個工作專班負責、一名資深校長牽頭、一名業務骨干指導”的“五個一”工作機制,在市域內外產生了較大影響。實施“五小”工程,即實施“小能人”工程,教育引導學生自主處理學習和生活中力所能及的事情,強化勞動意識,感知勞動樂趣;實施“小農人”工程,以生產勞動為重點,科學整合校內外勞動教育資源,讓學生適當參加生產勞動;實施“小工匠”工程,引導學生開展小制作、小發明活動,強化動手操作,培養學生工匠精神;實施“小藝人”工程,讓學生掌握1至2項勞動技能或藝術特長,不斷建構文化自信;實施“小紅星”工程,引導學生參加校園義務勞動、社區服務、志愿者服務等,培養主動服務他人、服務社會的情懷。另一方面,建設基地。在指導各縣區完善校外勞動實踐場所時,堅持宜工則工、宜農則農、宜商則商,探索“農業+”“工業+”“科技+”“生態+”“紅色+”等勞動教育新平臺。全市命名首批中小學勞動教育示范學校61所,建成平利馬盤山生態農業觀光園、白河天寶梯彩農園、石泉后柳中壩作坊小鎮等15個市級勞動教育實踐基地,極大地拓寬了校外勞動實踐空間,實現了勞動實踐從農村到城市、從田間勞動到職業體驗、從手工制作到科技開發的多領域、廣覆蓋。

二、以“改”為切口,制定勞動教育清單

為解決大部分學校在勞動教育的課程設置、內容設計、計劃步驟等方面不明確,勞動教育形式片面單一的情況,改變“有課表沒課程、有勞動沒教育”的窘境,保證各縣區學校的勞動教育有章可循,市級層面制定出臺了《各學段勞動內容清單》(以下簡稱《清單》)。《清單》的設計包括學段、主題、勞動內容、實施方法、考核標準等“五個維度”,遵循義務段和高中段各年級學生的年齡特點,具有梯次性、連貫性和可持續性。每個年級都包含了“日常生活勞動、生產勞動、服務性勞動”三大類別,覆蓋了生活技能、生存能力、文化素養、家風傳承、志愿者服務、生產勞作、創新能力、職業體驗、生涯規劃等內容。該《清單》確保了勞動教育有目的、有計劃、有層次地實施,促使孩子的勞動能力能循序漸進、螺旋式上升,同時倒逼學校與家庭持之以恒地做好勞動教育。

三、以“融”為抓手,構建勞動教育新模式

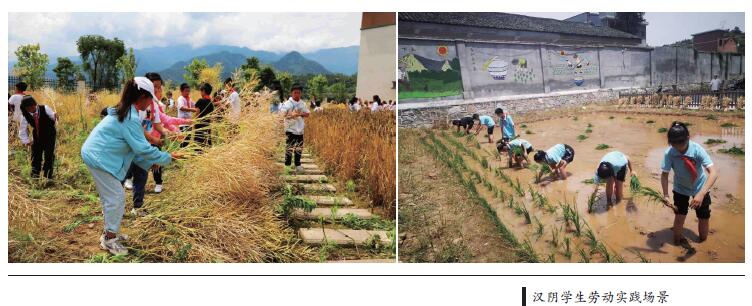

漢陰縣廣泛挖掘地域資源,聚焦“固定、校園、家庭、田間”四個課堂,實施勞動教育與“學科作業、地方文化、農耕文化、科技創新”四個融合,設立一項基金,探索出符合漢陰實際的中小學勞動教育“441”模式。“四個融合”,即一是與“學科作業”融合,抓實以勞樹德。在中小學思政課、語文、歷史等學科,有針對性有重點地融入馬克思主義勞動觀,對學生進行辛勤勞動、誠實勞動、合法勞動等方面的教育,培養學生科學的勞動態度、規范意識、效率觀念和創新精神。深入挖掘有關學科的勞動教育元素,將校外勞動教育作業分解到教育實踐中,讓學生在學中做、做中悟、悟中創。二是與地方文化融合,落實以勞增智。充分挖掘傳統地域文化、非物質文化遺產、紅色文化等,開設具有地方特色的勞動教育課程,如“皮影戲”表演、蒲扇制作、拓印等,讓學生參與了解并模仿制作。三是與農耕文化融合,夯實以勞強體。著眼于讓學生“動起來”,走進種植養殖基地、田間地頭等,參加力所能及的勞動,完成相應的勞動任務,使勞動和強體相得益彰。如平梁鎮中心小學的“倉廩育人”空間,圍繞“應時、取宜、守則、和諧”的農耕文化核心,對農民耕作場景、農戶生活環境、各類農耕工具、糧食加工用具進行認識和學習。四是與科技創新融合,強化以勞促新。注重強化創新勞動實踐,讓學生在勞動過程中動腦動手,培養創新精神。如鳳臺小學開設STEAM課程,創設了“智造空間”“生命空間”“創新中心”三大主題空間,滿足學生在STEAM學習中對各類探究活動的需求,開設了樂高積木搭建、手工DIY、電腦繪畫、無人機、初高級機器人、3D打印等課程,培養學生的動手能力和創新精神。

為充分激勵企業支持勞動教育,該縣研究制定了《漢陰縣中小學勞動教育實踐基地項目建設策劃書》,印發了《“陜煤集團漢陰中小學研學實踐勞動教育基金”獎勵實施辦法(試行)的通知》,爭取陜煤集團扶持設立“漢陰縣勞動教育基金”,獲得首批扶持資金200萬,縣財政同比配套資金,主要用于建設勞動教育實踐基地以及基地內的授課教室、課程開發、師資培訓等,為全面扎實開展勞動教育夯實了基礎。

四、以“評”為導向,樹立勞動教育新風尚

長期以來,我國勞動教育在中小學校教育體系中處于“說起來重要,做起來次要,忙起來不要”的尷尬境地,在很大程度上存在地位被弱化、實施被簡化、功能被淡化的問題。為充分發揮勞動教育的育人功能,確保勞動教育落地落實,必須要解決好評價這個“卡脖子”問題。安康市著力通過“三個結合”解決勞動教育的評價問題。一是把自我評價與他人評價結合起來。二是把過程評價與結果評價結合起來。陶行知說過,過什么樣的生活便是受什么教育,過勞動的生活才是受勞動的教育。對中小學生的勞動教育評價,不僅要關注學生的勞動產品、勞動成果,更要關注學生的勞動能力、勞動態度、勞動精神、勞動習慣和勞動價值觀等過程性的表現要素。三是把單一評價與綜合評價結合起來。勞動教育不能單從勞動本身進行評價,必須要從勞動教育樹德、增智、強體、育美的綜合育人價值方面進行全面評價。如旬陽市蜀河中學把勞動教育貫穿在學校教育教學之中,建立以勞樹德、以勞增智、以勞強體、以勞育美、以勞創新的學生綜合素質評價體系,評價體系包括五個維度兩級指標70個評價要素。五個維度分別為“以勞樹德·思想品德、以勞增智·學業水平、以勞強體·身心健康、以勞育美·藝術素養、以勞創新·社會實踐”五個一級指標。二級指標以一級指標為基礎,具體細化到21個項目70個評價要素,采用過程性評價與結果性評價、獲獎成果與違紀處分、個人評價與班級量化、家庭評價和社會評價相結合的方式多角度評價每一個學生。

五、以“育”為目標,形成協同育人合力

勞動教育是長線教育,其場所在學校、在家庭,同時也在社會。如何構建起家庭、學校、社會三位一體的協同育人模式,把勞動教育全方位滲透下去,是需要深入研究的大課題。通過反復調研、分析,除了要求學生掌握基本的生活技能外,安康市將目光聚焦在了“連接”上,把勞動教育與校內崗位連接、與家長職業連接、與社會各行各業連接,引導學生到學校的保安室、餐廳、圖書室等地方參與勞動,要求學生參加家務勞動或到家長的工作崗位上體驗勞動,鼓勵學生深入各行各業跟崗鍛煉,形成“時時可勞動、處處有勞動、人人愛勞動”的教育新局面。如石泉縣城關三小形成以學校勞動為基礎、家庭勞動為延伸、社會實踐為補充的勞動教育新格局,讓勞動教育在“三位一體”的統籌謀劃中扎實推進。首先,以學校勞動為基礎。一是校內勞動常態化。基于學生的日常生活,設置各種勞動服務崗位,如桌長、燈長……通過“班級崗位勞動競標”達到人人有事干,人人都會干。二是開展班級微種植。圍繞班級“快樂種植”,每一個年段確定不同種植項目并開展勞動學習,在養護綠植的過程中形成“五個一”常態管理機制,即一物一名片、一天一攝制、一周一記錄、一組一思疑、一月一研究。學生在主題種植學習的過程中與植物的生命建立親密的聯系,充分感受勞動與自然、勞動與生命的意義與價值。其次,以家庭勞動為延伸。編制《城關三小家庭勞動清單》,將家庭勞動納入雙休日和寒暑假作業目錄,分學段確定實施內容,讓家庭成為開展勞動教育最靈活、最持續的勞動教育陣地。再次,以社會實踐為補充。學校充分利用本地的博物館、蠶桑館、根雕館、科技館、紀念館等公共資源,深挖其育人價值。

作者單位:陜西省安康市教學研究室 安康市漢陰縣委宣傳部

投稿

投稿 APP下載

APP下載