中小學勞動教育的政策要求、存在的問題與對策

作者:吳積軍

發布時間:2022-06-08 16:09:50 來源:陜西教育報刊社

2020年,中共中央、國務院印發《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》(以下簡稱《意見》),教育部印發了《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》(以下簡稱《綱要》),這些對構建德智體美勞全面培養的教育體系進行了系統設計和全面部署。勞動教育是新時代黨對教育的新要求,是中國特色社會主義教育制度的重要內容,是全面發展教育體系的重要組成部分,是大中小學必須開展的教育活動。筆者對近年來中小學勞動教育的政策要求、存在問題進行了梳理,并提出一些對策建議,以供參考。

一、中小學勞動教育的政策要求

在《意見》《綱要》頒發后,重視勞動教育已經成為大家的共識,國家和陜西省相繼出臺了一系列推進勞動教育的配套支持政策。

國家層面上:一是將勞動教育寫入黨的教育方針。2021年4月,第十三屆全國人大常委會第二十八次會議通過關于修改《中華人民共和國教育法》的決定,將第五條修改為“教育必須為社會主義現代化建設服務、為人民服務,必須與生產勞動和社會實踐相結合,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人”,把“勞”寫入黨的教育方針,將勞動教育作為法律的硬性要求。二是勞動教育是“一育”不只是“一課”。2021年10月在全國中小學勞動教育現場推進會上,教育部副部長鄭富芝明確指出勞動教育是“一育”,不只是“一課”。要準確把握勞動教育的特點,在勞動中融入教育的內容和要求。要著重看學生在思想意識、精神品質上有什么收獲,是否形成了尊重勞動、熱愛勞動、崇尚勞動的品質。三是要獨立開課。2022年3月,國家教材委員會辦公室主任、教育部教材局局長田慧生在接受《人民教育》采訪時,明確指出在新修訂的義務教育課程方案和課程標準中優化了課程設置,將勞動從綜合實踐活動課程中獨立出來,成為一門獨立的課程。四是納入國家質量監測。2021年新修訂的《國家義務教育質量監測方案》中,確定每個監測周期為三年,每年監測三個學科領域。按照安排,2023年將對勞動教育學科領域進行質量監測,主要監測學生勞動觀念、勞動知識和能力、勞動習慣和品質等。同時監測勞動教育課程或教育活動開設、學生學業負擔、教學條件保障、教師配備、教育教學、學校管理以及區域教育管理等情況。五是設立普通高等教育本科教育專業。在教育部發布的《關于公布2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》中,將勞動教育等31種新專業正式納入本科專業目錄,在公布的審批結果中,中國勞動關系學院、天津職業技術師范大學即將開設四年本科勞動教育專業。六是確立實驗區。國家認定了北京市昌平區等96個縣(區、市)為全國中小學勞動教育實驗區。

陜西省層面上:一是出臺了相關加強政策。2021年2月,中共陜西省委、陜西省人民政府印發《關于全面加強新時代大中小學勞動教育的若干措施》的通知,明確要優化勞動教育課程設置,設立勞動教育必修課程,系統加強勞動教育。二是印發貫徹落實意見。2020年9月,陜西省教育廳印發的《關于全面落實大中小學勞動教育指導綱要(試行)的通知》明確指出,勞動教育是大中小學必修課程,與學科課程并列設置,也是大中小學課程體系的重要組成部分。學校是勞動教育的實施主體,要開齊開足課程,不得擠占、挪用課時。三是加強實踐基地建設。2021年6月,陜西省教育廳印發的《陜西省大中小學勞動教育實踐基地建設指導意見》,要求利用現有的中小學綜合實踐基地、研學基地、青少年校外活動場所、職業院校和普通高等學校實習實踐場所進行整合改建或新建,到2025年底,全省爭取建成600個左右(省級200個,市、縣級400個)教育理念先進、課程設置科學、機制健全、運行規范的綜合實踐基地和“工業+”“農業+”“科技+”“生態+”“文化+”“旅游+”“非遺+”等特色鮮明的不同類型實踐基地,基本滿足大中小學學生勞動教育實踐多樣化需求,為大中小學勞動教育提供支撐。四是納入省級教師骨干體系建設。《關于開展陜西省2022年基礎教育教學能手評選活動》的通知中設立了勞動教育教學能手序列,把勞動教育納入了全省基礎教育教師隊伍骨干體系建設之中。

國家、省級的政策文件,不僅從法律層面確立了勞動教育的地位,而且明確了勞動教育即將作為一門獨立的學科形態存在我們的課程體系中,并成為國家教育質量監測的重要內容,在勞動教育課程體系、實踐基地、教師隊伍建設方面提供了政策支撐。

二、存在問題及解決對策

有了政策文件的支持,各地在挖掘區域先行者經驗的基礎上,開始有序推進勞動教育,越來越多的學校依據相關政策,結合校情、學情設計了富有特色的勞動教育課程,取得了一定成果。但對照新時代勞動教育的內涵與要求,還存在一些不容忽視的問題。

1.勞動教育缺場地、無載體,“講勞動、說勞動”問題突出

新時代勞動教育強調出力流汗,接受鍛煉,勞動實踐鍛煉重在將所學知識轉化為真正有用的實際本領,形成良好的勞動習慣,弘揚勞動精神。從“勞”字的本意來講,勞動教育就是要身心俱用、手腦協同,既要投入體力,又要融入智慧。勞動教育要有具體的空間與情境,并在空間和情境所構成的場域中完成一定的勞作任務。調研發現,一些學校除了有需要打掃衛生的場地外,并無勞動實踐基地讓學生進行實質性的勞動,不像上世紀六七十年代,學校不僅有農場,還時不時組織學生下鄉參加采茶葉、摘桐籽、收小麥等勞動。一些學校出于安全考慮,害怕在實際勞動操作中出現安全問題,幾乎取消了春游、秋游,哪還有學校敢把學生帶出校園參加勞動呢?所謂的勞動教育就變成了在課堂上“講勞動”,教師“說勞動”,學生“畫勞動”,勞動空載化問題突出。

如何破解勞動無載體這個難題?陜西省西安市浐灞第十小學提供了一個成功的案例。

浐灞十小位于西安市米家崖廉租房小區旁,周圍是密集的居民樓。學校生存在“巴掌大”的夾縫中,面積非常小。浐灞十小迎難而上,在班級打造綠植區、多肉區、種植區,在教學樓樓頂為學生創建了“農具發展史”微博物館、“云中籬園”實踐基地和種子墻。建立以“勞動課”為核心,以校內、家庭、社區、社會為主的“一主四翼”勞動教育實踐體系,構建“校園-家園-社園”三位一體的勞動育人新模式,每年的3月為“籬園春種節”(舉行春耕破土儀式),5月為“楓藤勞動節”,9月為“籬園秋收節”,12月為“春節食記節”(探索春節傳統食物文化)。每學期開學第一月定為“勞動月”,以“農史了解、農耕體驗、實踐育人”為勞動教育內容,以“傳統農業”為特色,重構學生學習生活的空間場所,讓學生在具體情境中學習體驗、觀察交流、反思成長。走進學校,種子墻、班級種植區、走廊多肉區,“無土栽培+有土栽培”的場景令人目不暇接。語文、美術、英語、音樂等學科教師嘗試學科融合,開展寫話、繪畫、音樂創編、英語沉浸式學習等活動,打破學科邊界,創新課程形態,促進學科融合,提高學生綜合素養,實現了“云中籬園巧融合,一花一木皆課程”。

浐灞十小經驗告訴我們,學校可以通過諸如樓頂、走廊、教室、社區等去解決勞動無載體、缺場所的問題。

2.勞動教育表象化、同質化,“有勞動無教育”問題突出

教育部在《綱要》中指出,勞動教育是發揮勞動的育人功能,對學生進行熱愛勞動、熱愛勞動人民的教育活動,要強化學生勞動觀念,弘揚勤儉、奮斗、創新、奉獻的勞動精神。調研發現,目前,有些學校將勞動教育僅僅理解為讓孩子洗洗衣、做做飯、打掃打掃衛生,出出力流流汗。對勞動教育課程究竟應該怎樣發揮育人功能、需要哪些理論支撐、如何開展實踐指導,都缺乏足夠的認識。將勞動教育當成單純的勞動技能訓練,缺乏勞動價值觀的教育,窄化了教育功能。將勞動停留在形式上的“活動一下”,成了勞動觀光,偏離了勞動過程、成果及對勞動者起碼的尊重,虛化了教育實效。將勞動變成了懲罰手段,將勞動與懲罰等負面心理體驗建立聯系,這種“反勞動教育”背離了勞動教育的初衷。重視勞動教育,但組織實施較為零散化,不夠系統,造成“點”上可圈可點,“面”上明顯不足,不能充分發揮育人價值,淡化了育人功能。在課程整體構建的過程中,沒有根據不同學段學生的身心特點和認知規律有序安排螺旋式上升的課程內容,在勞動項目的安全性、適切性、差異性、連貫性、漸進性上缺乏思考,勞動實踐活動呈現出表象化和同質化的現象。

如何破解有勞動無教育這個難題?山東省鄆城縣侯咽集鎮黃崗小學提供了一個成功的案例。

黃崗小學充分利用鄉土文化和田園資源設計開發了包括田園數學、田園詩語、田園科學、田園種植、田園編織、田園STEAM、七彩葫蘆等十幾門課程在內的田園課程體系,與語文、數學、英語、科學、道德與法治等國家課程有機融合。如“七彩葫蘆”課程,設置“植葫蘆”“賞葫蘆”“畫葫蘆”“寫葫蘆”等10個章節,融入了“葫蘆架下講革命英烈故事”“彩繪葫蘆學英語”“文玩葫蘆學數學”“三只葫蘆過黃河學歷史”“葫蘆文化學詩詞”等重要知識內容,在整個課程建設過程中,全體學生全程參與,在做中學、在學中做。組織學生在泡沫箱內種植蔬菜,在缸內種植蓮藕、睡蓮,在校園操場周圍掛上種植桶,桶內種上西紅柿、黃瓜,將勞動空間利用到極致。學生自己動手建造環保節水魚池、冬暖大棚,設計創建田園圖形,用自己親手制作的尺子測量邊長、計算面積、估算產量。通過巧妙的設計,學生們的創造力被激活,生命力被喚醒。組織學生走出校園,走進更廣闊的天地,如利用當地黃河灘的紅膠泥,建立能同時容納100多名學生上課的泥巴大課堂,開設“泥巴課程”,師生親手挖泥、晾干、翻曬等,制成能夠長期存放的泥巴原料,用泥巴捏制出數以千計的作品。該校深耕田園課程,讓鄉村學生享受到別樣的幸福勞動教育,體會到鄉村勞動教育的精彩。

3.勞動教育無序化、形式化,評價體系不健全問題突出

教育部在《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》中指出,將勞動素養納入學生綜合素質評價體系。以勞動教育目標、內容要求為依據,將過程性評價和結果性評價結合起來,健全和完善學生勞動素養評價標準、程序和方法,鼓勵、支持各地利用大數據、云平臺、物聯網等現代信息技術手段,開展勞動教育過程監測與即時評價,發揮評價的育人導向和反饋改進功能。

調研發現,多數學校沒有制定明確的勞動教育評價體系,缺乏勞動教育評價維度,也沒有清晰的勞動評價標準,無法對學生勞動素養形成與發展情況進行測評分析。對學生的勞動評價流于表面,學生只需要有進行過多少次的勞動證明,甚至把勞動教育理解為拍照留證而已,根據勞動時長或者教師主觀印象進行評價,缺乏科學的依據。這種評價制度導致學生對勞動教育只是應付,沒有真正達到勞動教育的目的。

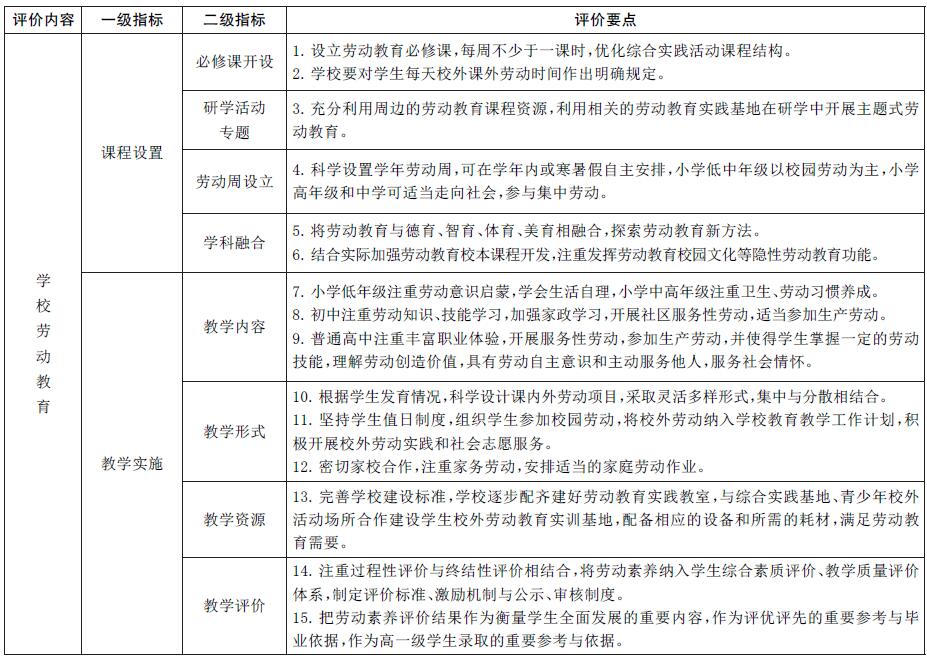

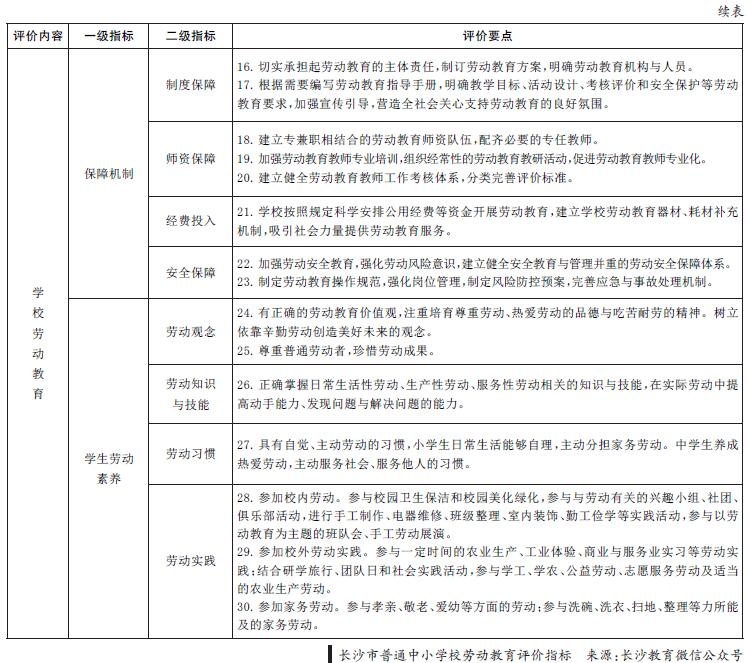

如何破解勞動素養評價這個難題?長沙市中小學校勞動教育狀況評價指標提供了一個成功的案例。

長沙市中小學校勞動教育狀況評價指標關注學生成長過程,全面客觀記錄學生課內外勞動過程和結果,注重過程性評價與結果性評價相結合;評價內容多維度,評價方式、參與主體多元。評價指標包括課程設置、教學實施、保障機制、學生勞動素養等4項一級指標,16項二級指標及30項評價要點。(詳見表格)

新時代勞動教育強調勞動是手段,育人才是目的,更加強調要突出學生的真實勞動體驗,要通過出力流汗,接受教育,獲得感悟。因此,我們要準確把握新時代勞動教育的基本內涵,深入領會勞動教育政策要求,在勞動中融入教育的內容和要求,著重考查學生在辛勤勞動、誠實勞動、創造勞動中觀念的轉變、意識的培養和精神品質的收獲,讓勞動教育在育人中發揮真正的作用。

作者單位:陜西省教育科學研究院

投稿

投稿 APP下載

APP下載