架起“閱讀筆記”和“深度學習”連通的橋梁

作者:馬曉霞

發布時間:2022-03-30 15:51:33 來源:陜西教育報刊社

“深度學習”,即學生憑借學習材料或活動,就學習內容采取相應學習行為、不斷產生相應效果的學習過程。兒童的深度學習是在教師引導下,憑借一定的方法、活動、工具不斷成長的思維動態。具體來說,是其知識能力、情感態度、思維品質等,通過學習來認知、理解、運用、內化,并能有效果地“輸出”的學習過程。小學生的閱讀學習要逐步深入,首先需要教師對教學內容深度設計,教會學生“不動筆墨不讀書”的方法,并養成習慣。結合閱讀導學課例,“筆記式閱讀”是學生掌握方法、步驟,形成深度閱讀能力的有效橋梁。

所謂“筆記式閱讀”,筆者淺見,是“不動筆墨不讀書”原則的步驟化、工具化、可操作的方法。即學生針對閱讀材料,在閱讀中通過摘要、批注、寫心得體會、列圖表提綱、畫思維導圖等閱讀方法或工具,培養閱讀思辨能力、閱讀習慣,學習知識,理解內容,情感態度受到教育的學習形態。筆記式閱讀,能確保閱讀教學有章可循,能實現能力訓練有抓手、閱讀教學有參照、深度學習有效果之目的。小學語文閱讀教學如何取得深度學習效果?筆者淺見,筆記式閱讀是連通深度學習的橋梁、紐帶。

一、符號圈畫字詞句,走進文本

筆記式閱讀最常見的就是閱讀時用相關符號,圈畫生字、勾畫有新鮮感的詞句,做出相關標記。這是走進文本學習的第一步。對于學習者的初次閱讀,教師都會要求朗讀或是默讀文本材料,再用圓圈、橫線、波浪線等畫出生字、有新鮮感的詞語或某些關鍵句等。這樣的閱讀留痕是閱讀學習的起點,是讀者走進文本、提取所需第一手信息的關鍵,也是深度閱讀繞不開的環節。當然,這種“符號勾畫”是筆記式閱讀的一種形式。從閱讀教學層面看,符號勾畫生字詞、有新鮮感的詞句或是閱讀目的指向的關鍵信息,貫穿各個學段的閱讀學習。例如,統編版教材(因文章為語文教學相關內容,所以文中出現的各位教師及各冊教材如無特別說明,均為語文學科)三年級上冊《大青樹下的學校》一文,學生首次閱讀時,教師會給出“請默讀或朗讀課文,讀準字音,用圓圈圈出不認識的生字,用波浪線畫出你覺得有新鮮感的詞句”的閱讀要求。統編版教材二年級下冊《大象的耳朵》一文,課后就有“請先朗讀課文,讀準字音。圈出本課生字,借助注音多讀兩遍。用橫線畫出課文中帶問號的句子”的閱讀要求。再如,統編版教材五年級上冊《憶讀書》一文,可以要求學生初次閱讀時“朗讀課文讀準字音,用方框標出作者回憶讀書時間的詞語或短語”,教學生用符號邊勾畫邊閱讀,能幫助學生走進文本,初步捕獲文本材料信息,為進一步理解作鋪墊,也能使學生初步養成“動筆墨”的習慣。需要強調的是,對于小學生,教師要求圈畫的表述指向一定要明確、簡單。比如,用什么線畫出中心句,用什么符號畫出生字,用什么符號標出哪一類關鍵信息,等等。如果能夠在教學中以相對穩定的符號堅持實踐,久而久之,學生就能養成勾畫筆記式閱讀的習慣和能力。這是通向深度學習的基礎。

二、圖表提綱列條目,梳理文本

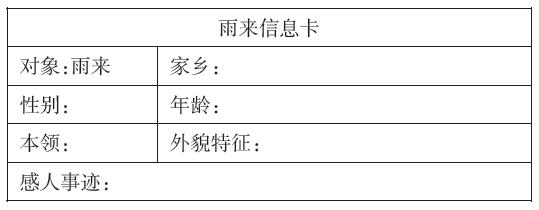

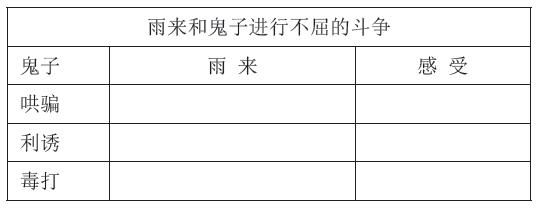

在引導學生初步勾畫了解文本內容后,教師可以逐步引導學生利用思維導圖、表格或按文本某一線索列條目、提綱等,梳理文本內容、篇章順序結構等。如,統編版教材五年級上冊《憶讀書》教學中,我在“探索好書標準”環節,為學生學習提供涉及“讀書階段、時間、所讀書目、讀書感受和我的感受”的表格支架,放手讓學生自學梳理。用表格引導閱讀,目的是引導學生學習內容,訓練其梳理信息的能力。再如,在統編版四年級下冊《小英雄雨來》教學中,我以雨來為中心,采用“山型圖”引導學生摘取文中詞句提煉小標題,以“時間、地點、起因、經過、結果”為線索引導學生摘取閱讀,實現“簡要復述課文內容”這一語文要素,達到“化長為短,長文短教”的閱讀教學目標;再以主人公雨來為線索引導學生體會形象。采用表格,從文中摘錄,完成“雨來信息卡”,不僅幫助學生閱讀理解,還使學生掌握做閱讀筆記的方法和工具。《小英雄雨來》筆記式閱讀導學片段如下。

第一步,快速瀏覽課文,勾畫出文中出現的所有人物。

第二步,交流人物與雨來的關系。

第三步,填寫雨來信息卡。

第四步,同桌交流為什么說雨來是個“小英雄”,用“ ”畫出體現雨來“小”的句子, 用“ ”畫出體現雨來“英雄”的句子。

第五步,聚焦第四部分,關注細節,感悟主人公雨來的形象。

以上片段表明,勾畫留痕閱讀常會與表格式、摘錄式等多種方法相互配合、共同使用。不論是課內還是課外閱讀,教師要為學生設計比較有趣的形式,如圖表補充、條目列舉或符號勾畫等,也可以是“推薦書簽”“問題(感受)記錄卡”等,幫助筆記閱讀取得實效,引領學生的閱讀逐步走向縱深。不難看出,筆記式閱讀是幫助學生梳理課文結構、理解內容、提升學習能力、領會課文的有力助手,是增強閱讀趣味性,使學生閱讀有目的、閱讀筆記有抓手、深度學習逐步推進的助力。

三、提問批注寫體悟,理解文本

能在閱讀中思考提問、寫批注體會是學生升華理解、培養語感、習得方法、受到教育熏陶的關鍵。統編版教材從三年級開始專門編排了閱讀策略單元,如三年級上冊第四單元是“預測”,指導學生嘗試預測內容,培養思考習慣;四年級第二單元指導學生從不同角度“提問”;四年級第六單元指導學生從不同角度寫“批注”。閱讀教學就是教師引導學生在閱讀中養成樂于提問、善寫批注的習慣,教給他們提出問題、發表觀點體悟的角度、方法和工具。閱讀時敢于思考提問、發表見解并及時記錄是對文本的深入理解,也是一種能力素養。學生這一素養能力的習得,需要憑借一定的方法、工具堅持實踐訓練,筆記式閱讀為學生提供了訓練這一素養的“方法和工具”。如,統編版教材四年級上冊第二單元專門編寫了“提問策略”單元,《一個豆莢里的五粒豆》要求學生嘗試自由提問,《夜間飛行的秘密》要求學生通過旁批、文末批注的形式學習從不同角度提問題,《呼風喚雨的時代》要求學生提出問題并嘗試梳理問題,《蝴蝶的家》引導學生提出問題、進行分類并帶著問題閱讀理解課文內容。第六單元雖未明確為“策略單元”,但是和策略單元編排基本相同,《牛和鵝》是學習“批注閱讀的角度”,《一只窩囊的大老虎》《陀螺》分別是在不理解的地方和印象深的地方作批注。“交流平臺”單元也是圍繞“批注閱讀”展開。在教學中,師生依據教材編排“扶手”,在提問、思考、批注書寫中一步步深入學習、理解文本。這種形式將筆記式閱讀落到了實處。

圈畫詞句是最基本的批注形式。例如,有教師在教學《牛和鵝》時,在引導學生參照旁批明確批注的角度后,又讓學生圈出“拍牛背、摸牛肚、扳牛角”,并就“孩子們這樣對待牛,牛的表現如何”交流感受;然后,讓學生找出描寫孩子們怕鵝和被鵝追的句子,按照畫句子、圈詞語、寫感受的方法進行自主閱讀,然后完成問題“這鵝真是 ”。這樣的步驟和支架,是引導學生一步步深入閱讀理解、培養語感、啟迪思維、發展提升的橋梁。

四、學以致用能遷移,“文道”提升

閱讀學習的目的是培養學生的語感,充實其語言庫存,使其將知識、精神等閱讀文本中蘊含的積極因素內化吸收,并轉化為積極的言語素養和生命營養,從而促進學生在閱讀學習中實現語言文字運用能力和精神品質的同步發展,營造“文道兼修”的語文教學生態。“以讀促寫”是閱讀教學中的老話題,閱讀教學不僅能使學生吸收課文中的高尚情操、價值觀,更能使學生學習拓展思維、表達情感的語言組合規律和技巧。為此,補白、續寫、仿寫、讀后感(評議)等“一課一得”應運而生,這種“學以致用”的“寫”也是筆記式閱讀的一種形態。故而,教師在深度設計過程中,要依據教材編寫意圖、文本語言、情境特點和學生認知水平,創設合適的情境、搭建順手的支架,使學生有序、有趣、有效地在讀中思考、讀中記錄、讀中思維。如,統編版教材三年級上冊《在牛肚子里旅行》教學時,可以引導學生以“紅頭”的身份想象被卷到嘴里,進入第一個胃、第二個胃,又到嘴里時的感覺和心里所想,通過在情境中補充情節深入理解課文、啟迪想象思維;也可以在結尾續編“紅頭”怎樣委屈、“青頭”如何安慰等細節。

“筆記式閱讀”就是在摘要積累、勾畫梳理、比較品味、批注書寫、仿寫中領會精神、發現表達、訓練表達的學習過程,這樣的“動筆實踐”架起了“文道兼修”的語文學習橋梁。筆記式閱讀也是在培養學生積極的閱讀習慣,使其豐富語言庫存,習得閱讀方法技巧。

作者單位 陜西省咸陽市實驗學校

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載