在學習的“生長”和思維的“光亮”中走向深度學習

——“學習共同體”讓我們一起平等學習

作者:向 梅

發布時間:2022-03-25 12:56:11 來源:陜西教育報刊社

“學習共同體”到底是什么?“學共體”英語譯為:School as learning community。“School”—— process of being educated in a school,指在學校接受教育的過程。“Community”——a group of people who have the same interests,指一群志同道合的人。所以“學共體”從英語角度來解釋的話,即讓一群有共同的學習興趣的人以團體為單位接受教育的過程。其中的“共”指“共同”:共學、共情、共進。在這三個“共同”中核心是“平等”——平等的學習權:包括回答問題的機會公平,公平地面對學習材料、任務,包括每個學生都平等地參與到挑戰性問題的探究,感受挑戰性問題帶來的認知沖突,共同研討學習,一同進步。

一、小組學習的特點

我們一起來看看小組學習的特點:

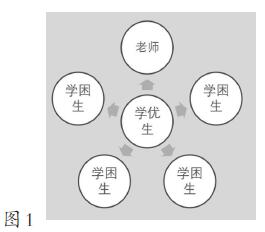

1.學優生帶學困生(如圖1)

(1)學優生掌握話語權

在學習過程中,尤其是在探究活動過程中,學優生只是一味地將自己已知知識在小組活動中重復和傳遞,整個小組的知識止步于學優生的“認知天花板”。

(2)學困生被動接受

已經被我們提前定義的“學困生”因為缺乏自信,哪怕自己有獨特的見解,也不敢表達,更得不到尊重。

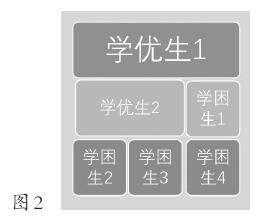

2.拼圖學習 (如圖2)

在教師分配學習任務后,學優生包攬大部分工作,組里的學困生被動“搭車”,被學優生拖著稀里糊涂地混完了整個學習過程,所有的流程只是在走過場,完全沒有真正地參與到學習中。隨之而來的是,學困生不能在學習中找到成就感,就不再參與教學活動,學習差距逐漸增大。

反思我們的課堂,每節課老師都會提出非常多的“問題”,這些問題大部分缺乏探究價值,而學生在緊張的教學節奏中對問題缺乏深入的思考,因此一堂課的教師提問,為了確保教學環節的緊湊和教學任務的完成,課堂上不管學生有怎樣的回答,最后的解釋權還是在老師那里。

教師的無效性問題,無論學生回不回答,回答效果如何,教師都會想辦法化解,然后回到自己講授的“軌道”上來,所謂的小組學習,要么是第一種以學優生占主導的活動,要么是第二種拼圖式的學困生的“搭車式”活動。

因此,在課堂活動中,當老師布置小組活動后,我們會經常聽到學生的下面這段對話:“老師讓干什么?”“討論問題。”“討論什么問題?”“不知道。”“那怎么辦?”小組同學面面相覷。學生只能糊里糊涂地聊著自以為是的話題,時間3分鐘。3分鐘后,老師讓回答討論結果。孩子們無論有沒有給出有價值的答案,老師自問自答,繼續課堂的下一個環節。

二、學共體的學習特點

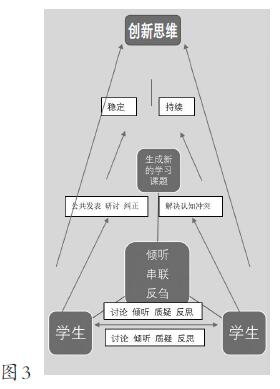

學共體背景下的學習是什么樣的呢?“讓學生成為自己的支架。”(如圖3)

相比小組合作式學習,在學共體背景下,課堂的理想狀態是:教師經過精心設計,提出具有挑戰性和探究意義的問題,讓學生相互討論,互相傾聽,提出質疑,反思問題,在此過程中,老師不是站在課堂的學術制高點讓學生的思路最后都趨于一個統一的答案,而是“站”在學生“身后”耐心地傾聽學生的觀點,串聯其中的問題,引導學生反芻式思考之后鼓勵學生公開表達、研討,過程中糾正之前可能存在的問題或完善自己的方案,解決認知沖突,同時可能又會生成新的學習課題。在此過程中每一個學生都體會到了學習的成就感,產生了穩定持續的學習動機,學習的過程得以不斷持續深化,從而達到思維的最高層次——“創新思維”。

這是學習該有的樣子,課堂環節由“目標—達成—評價”轉變為“主題—探究—表現”,這就對教學任務提出了新要求:

1.高品質的學習任務設計

(1)學習任務要保證每個學生的“平等”,讓所有學生能“共同”學習,“共同”進步,有情感上的“共鳴”,這就要求教師在學習任務的設計上要充分考慮到班級的學情,讓每一個參與學習活動的學生都能找到自己的位置和學習需求,從而愉快地參與學習活動,而在此過程中老師對每一個學生的觀點看法要一視同仁地接納,在每一個學生的答案中發現閃現的思維火花,給予真誠的鼓勵和接納,即“悅納”。

(2)問題設計要更有挑戰性。要保證更有效的課堂探究,就要確保更有意義的問題設計。那些讓學生左右為難的問題,最能激發學生探求更有意義的答案和更有新意的見解,也就是最佳問題。

2.教師的耐心傾聽

課堂上,教師不再是滔滔不絕的演說家,而是學生探究環境的“創造者”、學生回答問題時的“傾聽者”和學生創新思維的“發現者”,“站在”學生“身后”,帶著學習的心態通過傾聽了解學生的真實學習狀態,理解學生的學習歷程,接納學生的不同觀點,把學生寶貴的獨特想法串聯起來,引領學生向更高的思維出發。

3.學生的相互“傾聽”

傾聽,能夠讓學生發現別人的亮點和自己的不足,進而調整自己的方法觀點,這就使得學生成為自己的支架,在傾聽中學習成長。

三、實踐

帶著這樣的理解,我開始了學共體的課堂實踐。第一次實踐是在虛擬語氣的語法教學課上。按照集體備課的內容,學生拿到了印發的12頁語法講義,如果要講,恐怕得一個星期才能講完。雖然之前的觀摩課多是在閱讀課上運用學共體方式授課,我還是大膽地嘗試了學共體模式下的語法課。任務布置花了5分鐘,剩下的時間全部交給學生討論,我只是在他們疑惑時,給予一些必要的解釋。最后10分鐘分別請兩組同學到講臺上呈現自己組的思維導圖。雖然形式不同,但能看出學生對這一語法現象已經有了自己的理解和認識。而在那堂課中,除了在小組中的點撥指導和最后的小組展示的點評外,我幾乎沒有進行任何授課講解。

現在看來,那次嘗試距離真正的學共體還有很大差距,雖然學生之間有相互的傾聽,但是過程中缺少了讓學生公開表達和反思修訂方案的環節,學生與學生之間相互的支架沒有真正地建立起來,前進的步伐太快,支架搭建的跨度太大,學生想要突破認知還不是很順利。

第二次是一次公開課觀課活動給了我更大的啟發。講課的老師選擇一篇閱讀課文進行學共體教學。文本內容講述的是一位在機器人公司上班的丈夫,因為出差,把公司研發的新型機器人拿到家里來協助妻子完成日常事務,同時測試機器人的性能,最后自己的妻子卻愛上這個和真人一樣的機器人的故事。

在觀課的過程中,我坐在有6位同學的小組里。大部分同學都積極踴躍,在老師每次提出問題后,幾乎每個同學都能說出一兩句,說得都在情在理。老師拋出的第二個問題是讓大家討論妻子愛上機器人的根本原因,有個同學說:“這說明丈夫給予妻子的關愛太不夠了,才會導致妻子愛上了體貼帥氣的機器人。”聽到這個答案,我驚訝壞了!這就是學共體的魅力,這就是傾聽的力量,這就是傾聽讓學生相互搭起的支架,學生們的討論已經不僅僅局限于文本內容了,而是上升到了家庭關系中的倫理道德。

然而,驚喜還不止于此。老師接下來拋出了第三個問題:給文章起名字。這時候有個之前一直沒有參與討論的同學低聲說“人機之戀”,其他同學立即重復道“人機之戀”,臉上帶著肯定的表情。啊!那個一直處于緊張狀態的孩子,在傾聽了那么多的觀點意見之后,終于有了一次自己的表達,這次表達來之不易,又是多么地難能可貴啊!這就是傾聽讓學生之間相互搭起的支架,這才是我們的課堂該有的樣子!

四、困惑

學共體仿佛為我打開了一扇新的教學大門,可隨之而來的壁壘也讓我不斷琢磨:在聽過的課中,無一不是以90分鐘為單位的大閱讀課,而平日的課程時間為45分鐘,如何在現今大容量、快節奏的有限的課堂時間中確保學生充分地與文本對話,與同學及其觀點對話,實現充分的傾聽?該如何調整教學設計,從而讓學生很好地傾聽?英語,作為學生的第二語言,如何讓學生能突破語言的障礙,實現“表達自由”?等等,我們還要繼續探索!

作者單位:西安交通大學附屬中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載