統編版教材視域下的小學語文單元整體教學設計

作者:仲維健

發布時間:2022-03-14 10:19:37 來源:陜西教育報刊社

近年來,教育界關于大單元教學的研究和探索非常多,在相關研究文獻中,整合、聯結、任務、探究、轉化、評價等詞語高頻出現。大單元教學非常有利于學生核心素養的培育,是語文教學改革和發展的方向,對改變教學生態、達成育人目標、促進深度學習有著積極的作用,對教學改革產生了深遠的影響。教師進行大單元教學時,要將以往以“篇”為單位、逐課、孤立的教學設計變為從單元整體入手的整合性教學設計。

一、依托雙線體系,確定教學目標

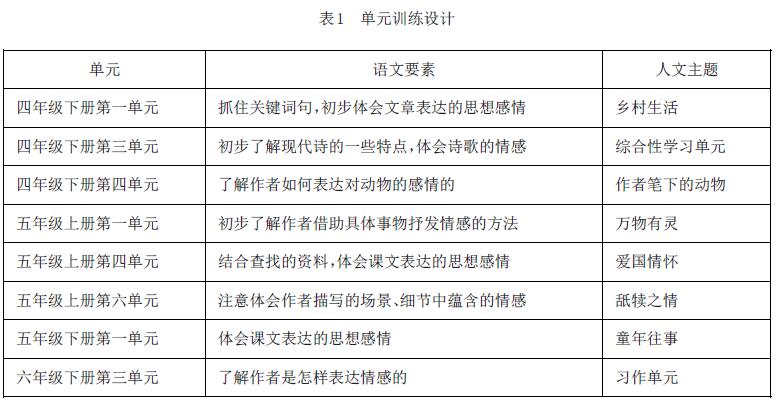

現行的統編版教材以“雙線組織單元結構”的方式呈現了寬泛的人文主題線和螺旋上升的語文要素線。教材以培養學生必備的語文知識素養、基本的語文能力、適當的學習策略和良好的學習習慣為核心,串聯起若干個具體的語文要素。每個語文要素既是一個獨立的小目標,又與相關目標前后勾連,形成了一條或長或短的訓練線。它們和人文主題線縱橫交錯形成了一張大“網”,重構了語文學科的知識體系和課程體系,進而支撐起學生語文核心素養的形成和發展。筆者以體會文章的思想感情這一語文要素為例,設計了單元訓練表1。

表1 單元訓練設計

從表1中我們可以看出,教材從不同角度安排了長線訓練,其中既有抓關鍵詞句、查找資料、抓細節描寫的訓練,又有寫景、寫現代詩、寫人、敘事等不同文體的訓練;既有以提高閱讀能力為重點的普通單元,又有以培養綜合實踐能力和習作能力為重點的特殊單元。從“初步體會思想感情”到“體會思想感情”,再到“體會文章怎樣表達思想感情”,由讀到寫,循序漸進。與其他版本的教材相比,統編版教材體系更完善、更清晰、更易操作,為實施單元整體教學提供了便利,教師可以依托現行教材的雙線體系確定單元教學目標。

二、針對教學目標,設計評價任務

以往的語文教學普遍存在以下問題:一是目標模糊,特別是在語文工具性方面表述籠統、序列不清、定位不明,導致教學中出現了目標缺位、越位、不到位或偏離等問題;二是評學分離,課堂教學的評價點撥缺乏針對性,階段測試評價與實際教學相脫離,學段不分、文體不分,沒有充分發揮評價的導向作用;三是評價滯后,教師往往一課接著一課往下教,教之前并不清楚這個單元究竟要完成什么任務,要達成什么目標。

根據單元整體教學設計的理念,評價任務的設計應先于教學設計。目標明確后,教師就要思考什么樣的評價任務能夠考查學生的學習情況,或思考什么樣的評價任務能夠推動學生深度參與單元教學活動。用崔允漷教授的話來說就是:將評價任務置于目標與學習過程之間(這叫逆向設計),這是一個關鍵,目標指向哪里,評價任務必須跟到哪里。這與我們平常的教學思路是相反的,但卻是科學的,未來我們應該追求教、學、評一致的教學邏輯。統編版教材中的特殊單元大都鮮明地體現了這種教學邏輯,習作單元后面的“習作”,綜合性學習單元的“活動提示”“活動建議”,都給出了比較明確的評價任務。

例如,五年級下冊“遨游漢字王國”綜合性學習單元,圍繞著兩個“活動建議”安排學習任務:一是搜集或編寫字謎,開展猜字謎活動。二是查找體現漢字特點的古詩、歇后語、對聯、故事等材料,和同學交流,辦一次趣味漢字交流會。為了順利完成學習任務,學生要先制訂一個切實可行的活動計劃,按計劃搜集能夠體現漢字趣味的資料,這些對培育學生的核心素養有著很大的促進作用。

普通單元與特殊單元評價任務設計相比有一定的難度,首先,普通單元承載的學習任務相對較多,如閱讀、習作、口語交際、詞句段運用、語言積累等。其次,受固有教學思路的束縛,很多教師習慣于按教材教,不習慣主動思考或自主設計評價任務。因此,教師要積極轉變觀念,進行大膽嘗試。從操作角度看,教師設計評價任務時可以從以下兩方面入手。

一是設計活動任務時,教師要將活動任務置于真實情境中,以任務驅動推進教學,培養學生探究的興趣和解決問題的能力。例如,四年級下冊第一單元的閱讀要素是抓住關鍵語句,初步體會課文表達的思想感情,習作要素是寫喜愛的某個地方,表達自己的感受,單元習作是我的樂園。在單元教學前,教師可以將習作要求前置,先布置活動任務——文配圖介紹我的樂園,開展我的樂園評選活動。單元學習結束后,教師可以評選出最美樂園、最好玩的樂園、最特別的樂園,將優秀作品收錄到《我們的樂園》年級優秀作品集中,存入學校圖書館。

二是設計檢測練習,將單元學習任務化,教師要將語文要素的考查融入平時的練習中,練習設計要全面覆蓋本單元的知識點,并盡可能與生活情境相結合。例如,五年級上冊第六單元日積月累板塊中給出了一些與勤儉節約有關的名言,第七單元詞句段運用練習要求學生為元旦聯歡會設計一個宣傳海報。講授這些內容時,教師可以將其與西安承辦十四運結合起來設計練習題目:全運村內設有餐飲中心,為運動員和其他工作人員提供服務,如果要在餐廳貼一條倡導勤儉節約的名人名言,你推薦用哪一句?請你為十四運設計一條打動人心的宣傳語。因為教材有這方面的要求,教師在日積月累板塊教學中就不會停留在讓學生機械地抄寫、背誦上,而是將重心放在海報宣傳語的設計要領上,如幫助學生了解名人名言的大致意思,思考它們應用的情境等。

可見,評價先行有利于教師把握教學的目標要求,能夠反推教學改革,極大地增強了語文教學的目的性。

三、圍繞目標任務,整合學習資源

1.單元內整合

教師可以根據目標要求,對單元內教學順序進行整合。例如,五年級上冊第三單元是“民間故事”,語文要素是“了解課文內容,創造性地復述故事;提取主要信息,縮寫故事”,教學順序如圖1所示。

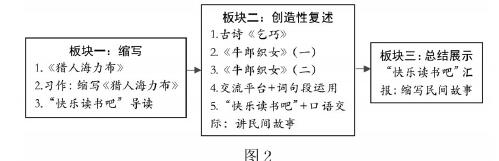

教師可以根據本單元的特點和目標,對教學順序進行調整(如圖2所示)。

2.跨單元整合

四年級下冊第一單元和第七單元的第一課都是古詩三首,第三單元是現代詩,教師就可以把它們整合成一個詩歌大單元。

古詩在統編版教材各單元中相對獨立,與語文要素沒有直接的聯系。四年級下冊第七單元語文要素是從人物的語言、動作等描寫中感受人物的品質;學習用多種方法寫出人物的特點。這個單元的三首古詩《芙蓉樓送辛漸》《塞下曲》《墨梅》都是與“人物品質”相關的,對落實單元語文要素的作用不大,但教師把這三首古詩和第三單元的現代詩放在一起進行對比,則能夠幫助學生直觀地了解詩人的情感。古詩與現代詩在表達形式上各有特點,通過對比能夠有效落實第三單元語文要素:第一條,初步了解現代詩的一些特點,體會詩歌的情感;第二條,根據需要收集資料,初步學習整理資料的方法。第七單元的三首古詩,學生僅從字面意思很難體會文字背后深刻的內涵,必須借助詩人的生平介紹才能體會“洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺”“不要人夸好顏色,只留清氣滿乾坤”等詩句表現的精神品格,這與第三單元語文要素的第二條也是吻合的。

3.課內外整合

教師要想將課內外知識相互整合,不僅要對語文教材有一個全面、深入的理解,還要有廣博的閱讀知識,豐厚的學科底蘊。目前,很多教師嘗試的以文帶文、群文閱讀、項目式學習等方式,都是對單元教學課內外整合的有益探索。課內外整合可以將零散的知識或材料按一定的邏輯聯系起來,幫助學生抓住彼此的關聯點形成新的認知;也可以通過任務驅動,讓學生自主地在課內外查找資料,參與語文教學活動,并將其轉化為顯性的學習成果。

總之,單元整體教學設計對轉變教與學的方式,發展學生的核心素養,提高教師的教學能力有著積極的推動作用。因此,教師應樹立整合意識,以單元教學目標為任務,促進學生學科素養的提升。

作者單位 陜西省蓮湖教師進修學校

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載