留守經歷大學生團體心理輔導實效研究

作者:?杜佳玉 董 雪

發布時間:2021-12-20 15:28:14

[摘 要]本研究以“有留守經歷”的大學生為研究對象,采用自編基本信息調研問卷、人際信任量表(ITS)、正性負性情緒量表(PANAS)、90項癥狀清單(SCL-90),以及簡版父母教養方式(S-EMBU)調查留守經歷大學生心理健康整體狀況,通過實證研究探索緩解該類大學生消極心理狀況的機制。結果發現:留守經歷大學生中,非獨生子女在父親拒絕、母親過度保護維度顯著高于獨生子女,在癥狀總分、軀體化、人際關系敏感、抑郁、焦慮、其他(睡眠等)等方面亦顯著高于獨生子女;團體心理輔導干預后,留守經歷大學生負性情緒、癥狀總分、人際關系敏感、偏執、精神病性等方面均顯著低于干預前。

[關鍵詞]留守經歷 大學生 團體心理輔導

項目:本研究得到《陜西省留守經歷大學生隱性心理傷害干預機制探索》項目的資助(立項號:2017P006)。

引 言

“留守兒童”是社會經濟迅速發展的背景下凸顯出的社會問題,近年來,留守兒童群體已經受到廣泛關注,該領域的研究取得豐碩成果,然而大多數研究都聚焦于關注留守兒童的心理健康狀況,而對于留守經歷大學生群體的研究則較少。相關領域的研究主要集中于探索留守經歷大學生心理健康狀況、留守經歷對大學生心理健康影響的成因分析,以及在政策水平上,探究留守經歷大學生心理健康教育對策,缺乏從實證角度探索緩解留守經歷對于大學生消極心理狀況的機制。

本研究從實證的角度,對留守經歷大學生心理狀況和干預機制進行探索。采用自編基本信息調研問卷、人際信任量表(ITS)、正性負性情緒量表(PANAS)、90項癥狀清單(SCL-90)、簡版父母教養方式(S-EMBU),從人口學變量、人際關系、情緒、心理健康狀況、父母教養方式等方面探索留守經歷大學生心理健康整體狀況。根據調查結果,總結留守經歷大學生心理健康特點,據此選定符合其心理需求的主題,制定針對性的團體心理輔導干預方案,通過連續性的團體輔導干預,探索緩解留守經歷對于大學生消極心理狀況的機制,為留守經歷大學生群體的心理健康教育提供依據。

研究方法

1.研究對象

以陜西科技大學為采樣單位,選取有留守經歷且有一定困擾(主要集中于情緒困擾和人際困擾)的大學生作為研究對象,分別組成數量相等、各方面因素匹配的實驗組和對照組。

以大學二年級學生為主,實驗組21名,其中文科學生5名、理科學生6名、工科學生10名,男生8名、女生13名;對照組42名,其中理科學生1名、工科學生41名,男生27名、女生15名。

2.研究工具

自編基本信息調研問卷:考察研究對象的基本人口學變量以及留守經歷情況。

人際信任量表(ITS):考察研究對象的人際交往現狀。

正性負性情緒量表(PANAS):包含正性情緒、負性情緒兩個維度,考察研究對象的情緒狀態。

90項癥狀清單(SCL-90):包含軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、偏執及其他(睡眠及飲食情況)等10個因子,考察研究對象的心理健康狀況。

簡版父母教養方式(S-EMBU):分為父親版和母親版,每部分各21個條目,題目相同且都包含情感溫暖、拒絕、過度保護三個維度結構,考察研究對象的父母教養方式情況。

3.研究方法

實驗組和對照組進行相同的前測問卷調查,以考察研究對象總體的心理健康基線水平。實驗組由專業的心理健康教師進行為期四周的系列團體心理輔導,主題包含情緒管理和人際交往(對應該類學生群體的主要困擾),以針對性解決實驗組學生們的心理困擾。與此同時,對照組無任何干預措施,四周后,實驗組和對照組學生們做相同的后測問卷調查,以驗證本研究實驗干預方法的有效性。

對實驗組主要運用團體活動、熱身運動、分組討論、行為訓練等團體心理輔導技術進行心理輔導,主題是人際交往和情緒管理。時長為四周,每周兩課時。活動過程除采取量表測查的結果評估外,還采取了小組分享、主觀評估等過程性評估方法。全部測查評估數據采用SPSS 21.0進行數據處理。

研究結果

1.人口學變量與父母教養方式、心理健康狀況的關系

(1)性別、是否有留守經歷、年級、科類、長期生活社區類型、留守時年齡、外出人、留守時長、照顧人、父母回家頻率等因子在父母教養方式上差異不顯著;是否有留守經歷、年級、科類、留守時年齡、外出人、留守時長、父母回家頻率等因子在心理健康狀況上差異不顯著。

(2)是否獨生子女在父母教養方式上差異顯著。非獨生子女在父親拒絕、母親過度保護維度顯著高于獨生子女。

(3)性別在人際關系敏感、抑郁、偏執等方面上差異顯著,均表現為女性顯著高于男性;是否獨生子女在癥狀總分、軀體化、人際關系敏感、抑郁、焦慮、其他等方面差異顯著,均表現為非獨生子女顯著高于獨生子女;長期生活社區類型在人際信任癥狀總分上差異顯著,多重比較顯示大城市(省會城市、直轄市)顯著高于鄉鎮、農村;留守時期照顧人在強迫上差異顯著,多重比較顯示自我監護者顯著高于由祖父母或外祖父母照顧者。但由于本研究樣本量有限,主要是進行實證研究,此后的研究可進行更加精確和大范圍的數據調查,以進一步驗證該結論。

2.團體心理輔導前后差異顯著性的結果分析

(1)團體輔導前實驗組與對照組比較

①在團體輔導干預前,實驗組的前測軀體化、前測強迫癥狀、前測抑郁、前測焦慮、前測敵對、前測恐怖、前測偏執、前測其他等方面與對照組無顯著差異。

②在團體輔導干預前,實驗組的人際信任癥狀總分(p<0.05)、正性情緒(p<0.01)、負性情緒(p<0.01)、癥狀總分(p<0.05)、人際關系敏感(p<0.05)、精神病性(p<0.05)與對照組差異顯著。

實驗組正性情緒顯著低于對照組,可能是由于為了學生實際收益考慮,本研究實驗組中心理約談篩出的有心理困擾的留守經歷大學生相對較多,一定程度上影響了實驗組、對照組的比較。

(2)團體輔導后實驗組與對照組比較

①團體心理輔導干預后,實驗組的人際信任癥狀總分、負性情緒、軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、焦慮、敵對、偏執、其他等方面與對照組無顯著差異。

②團體心理輔導干預后,實驗組的正性情緒(p<0.01)、癥狀總分(p<0.05)、抑郁(p<0.05)與對照組差異顯著。

團體輔導干預后,實驗組正性情緒低于對照組,癥狀總分、抑郁顯著高于對照組,原因可能也是由于本研究實驗組中通過心理訪談篩出的有心理困擾的留守經歷大學生相對較多,即使團體心理輔導對其心理健康狀況有所緩解,但由于消極心理狀態的基線水平高于對照組,所以造成數據比較的偏差。

(3)團體輔導前后對照組組內比較

團體輔導干預后,對照組的正性情緒、癥狀總分、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、偏執等方面均顯著降低;造成此結果的原因可能是對照組無任何干預,多集中于工科班級,可能本身參與本實驗的對照組、群體集中到了一起,有專業的心理教師指導其完成實驗,四周后再次集合,群體集會可能使他們的某些輕微困擾在此過程中也得到了緩解,有待進一步探索。

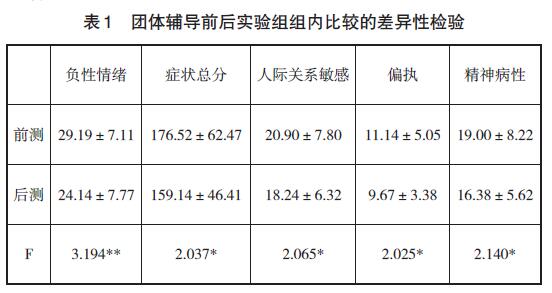

(4)團體輔導前后實驗組組內比較

團體輔導干預后,實驗組的負性情緒、癥狀總分、人際關系敏感、偏執等方面均顯著降低(見表1)。這表明本研究的團體心理輔導在緩解留守經歷大學生的心理困擾方面效果顯著。

分析與討論

1.留守經歷大學生中非獨生子女狀況分析

本研究結果表明,留守經歷大學生中的非獨生子女更易受到母親的過度保護和父親的拒絕,其在癥狀總分、軀體化、人際關系敏感、抑郁、焦慮、其他等方面上亦顯著高于獨生子女。這與劉振紅、劉霞等的研究結果一致。有研究發現,家庭因素對非獨生子女SCL-90得分的多元線性回歸分析顯示,母親情感溫暖理解是保護因素(P=0.007),父母拒絕否認是危險因素。

非獨生子女比獨生子女存在較多心理困擾,可能由于其在家庭中往往被不同程度地忽視,父親的拒絕和否認,可能使其產生敵對、攻擊、憤怒等負性情緒。

父母若能及時察覺孩子的情緒變化,給予理解和支持,可緩解其不良情緒的進一步發展,同時需注重引導和鼓勵兄弟姐妹間的合作意識,有助于培養健康人際交往技能,溫暖融洽的家庭關系有利于青少年身心健康發展。

在留守經歷大學生心理問題干預中,家庭因素至關重要。該類群體處于身心快速發展時期,正嘗試探索如何適應社會、規劃未來以實現自我價值,家庭成員間的關心、理解、有效溝通所建構的溫暖支持性家庭氛圍提供了學生探索未知的安全感和勇氣,激發其內在潛能,積極應對困難和挫折,對于該類群體的心理健康成長作用顯著。

2.團體心理輔導效果分析

本研究結果表明,團體心理輔導對克服負性情緒、人際關系敏感、偏執等維度效果顯著,對其他維度沒有產生顯著影響,以實證研究驗證了團體心理輔導對緩解留守經歷大學生隱性心理傷害的有效性。

從團體動力學角度分析,團體心理輔導是在團體情境下進行的一種心理輔導,其作用機制主要通過團體內人際交互作用,促使參與者在人際互動中觀察、學習、體驗,從而認識自我、探索自我,調整和改善與他人的關系,學習新的態度與行為方式,以促進其更好地適應與發展,達到自我成長的目標。留守經歷大學生由于早年經歷和后天經驗形成的心理困擾多表現為情緒和人際等方面,團體心理輔導提供其安全釋放自身情緒、探索人際互動模式、走出原有認知定勢,生成新體驗,并將新技能遷移至日常生活,提升其社會功能的機會。此后的研究可以據此深入,以進一步探索留守經歷大學生消極心理狀況的有效干預機制。

參考文獻:

[1]汪向東,王希林,馬弘.心理衛生評定量表手冊[M].北京:中國心理衛生雜志社,1999:142-149.

[2]劉振紅,蘇便苓,李擁軍,等.農村高中獨生女與非獨生女個性與心理健康分析[J].中國健康心理學雜志,2011,19(3):336-338.

[3]張馳,許英美,陳斯琪,等.非獨生大學新生心理健康狀況[J].中國健康心理學雜志,2015,23(7):1102-1107.

[4]劉霞,張躍兵,張國華.家庭因素對非獨生子女心理健康的影響[J].中國健康心理學雜志,2019,27(10):1536-1539.

[5]楊雪嶺,馮現剛,崔梓天.大學生的留守經歷與心理韌性、心理病理癥狀[J].中國心理衛生雜志,2014,28(3):227-233.

作者單位:陜西科技大學 陜西西安

投稿

投稿 APP下載

APP下載