“三元課堂”推動教育創新

作者:衣新發

發布時間:2021-12-16 16:21:09 來源:陜西教育報刊社

2018年12月,陜師大課改團隊的成果“探索理論,更新理念,厘革路徑,貫穿PACE要素的三元課堂模式創新與實踐”榮獲高等教育國家級教學成果一等獎。該成果獎中的“三元課堂”理念與陜西省教育廳提出的“三個課堂”理念不謀而合。

一、三元課堂教育創新

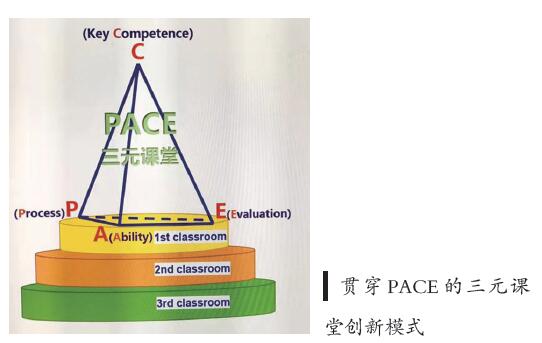

三元課堂以培養學生核心素養為基礎,以培養創新人才為追求,歷經十余年實踐探索,提出創新人才必備的六種心智模式理論。六種心智包括:專門領域知識、內在動機、多元文化經驗、問題發現、專門領域判斷標準以及說服傳播心智。形成貫穿學習過程(P)、綜合能力(A)、核心素養(C)、多元評價(E)(簡記為PACE)核心要素的三元課堂創新模式。注重自主、合作、探究,踐行學思結合、知行統一,綜合采用啟發式、討論式、項目參與式等方法,將正式學習(第一課堂)與非正式學習(第二、三課堂)相結合,將理論與實踐相結合,將知識內化與素養發展相結合。提出教師課堂創新能力發展之“賽促動發”思路與理念,使教師課堂創新能力通過這一理念的落實得到發展。通過全國區域性課改組織,將中小學與大學的課堂創新相貫通,搭建課堂創新交流平臺。構建大學、中小學、政府、媒體以及小學、初中、高中、大學雙“四位一體”的協同創新聯動推動與深化課堂創新機制。專題作者中,山東省煙臺第三中學的于杰老師、陜西省銅川宜君縣第一中學的寇麗麗老師都參加過陜師大組織的課堂創新大賽活動。

基于新課改理念、創新人才培養相關理論模型,在借鑒國際一流大學課堂模式的基礎上,提出構建創新型課堂模式必備的四個核心要素:學習過程、綜合能力、核心素養和多元評價,并將四個核心要素有機貫穿于第一(課內即課堂教學主陣地)、第二(課外即社團活動、運動會和科技藝術節等)、第三課堂(社會即走出校園而舉行的研學旅行和社會調查等活動)中,形成“貫穿PACE要素的三元課堂創新模式”。這種課堂要求精心設計學生的學習過程,將自主、合作、探究相結合,注重激發學生學習的主動性,優化學習策略,從而有效發展學生的知識經驗、內在動機、問題發現、判斷標準以及說服傳播等六個心智,全面提高學生的核心素養。

二、教學反思六步法

如何讓三元課堂支撐下的教育創新真正“落地”?如何反思“第一課堂”的育人效率、“第二課堂”的育人效果和保證“第三課堂”的科學性與研究性?如何讓“三個課堂”均衡、和諧發展?確定方向之后,很重要的步驟就是通過“校本研修”的途徑,讓廣大教師在三元課堂中勝任相應的育人工作。

眾所周知,“校本”就是以校為本,“研修”則是研究、探索和反思,以實現教師素養提升。總而言之,校本研修是“基于學校,在學校中,為了學校”。在教學反思實踐推進中,“實踐反思”“同伴互助”“專業引領”是三個典型的路徑,“實踐反思”是教師的反躬自省,“同伴互助”是教師與同行的交流碰撞,“專業引領”則是實踐與理論的對話切磋。它們揭示了促進教師專業成長的三大系統——教師個人系統、教師群體系統、給予專業引領的專家支持系統。

教學反思可以通過口頭反思、反思日記、教育敘事、觀摩交流、課例研究、案例研修、集體備課和專題研討等多種形式來實現。為了支撐廣大教師做好反思工作,我們于2019年在高等教育出版社出版了31萬字的《教學反思能力實訓》。該教材分為教學反思的理論基礎、教學反思的操作方法以及教學反思與教學研究3個專題16節的內容。我們認為,教學反思是指教師對教學行為、教學意向、教學設計及其之間關系的調節性思考。

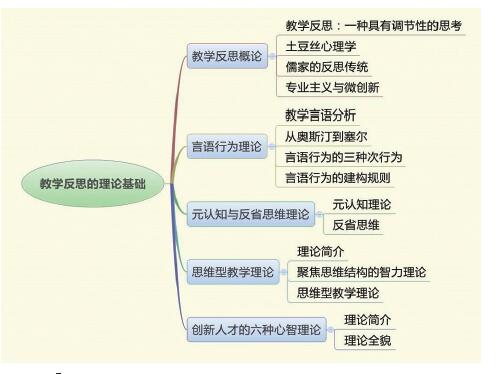

我們在長期的公費師范生培養、在職教師培訓實踐探索和創造力心理學研究的基礎上,創造性地構建了教學反思的四種理論基礎,分別涉及教學反思的切入角度(言語行為理論)、所需要的知識和技能基礎(元認知與反省思維理論)、反思的指南與標準(思維型課堂教學理論)以及反思的目標與方向(創新人才的六種心智理論)。

教學反思的四種理論基礎

專題二是本書的核心內容,為教學反思的操作方法部分的訓練。基于理論基礎和培訓培養的實踐經驗,提出了“教學反思六步法”,并結合具體案例,精準地訓練了每一步驟的操作方法。這六步法包括:①描述自己的教學行為(教學的成功之處或遺憾之處);②解釋為何會有這樣的教學行為(從意向和設計兩個角度);③分析有沒有更好的意向和設計(詳細了解優選意向與設計);④這樣的意向和設計為什么好(與科學的理論、實踐對照);⑤如何將優選方案納入自己的教學;⑥在教學實踐中通過反思不斷調節。

這六步法將四大理論的精髓具象化,讓教師的反思行為落實到操作層面,對于一線的教師如何撰寫教后記、如何開展反思起到指南作用。特別是與約翰·杜威提出的“思維五步”(感覺問題所在,觀察各方面的情況,提出假定的結論并進行推理,積極地進行實驗的檢驗)相比,教學反思六步驟的操作方法更加清晰明確,也更符合中國教師的實際情況,且從內在邏輯上也暗合了杜威所設計的反省思維的必要程序。

北京師范大學林崇德教授指出,“教師參加教育科研,是提高自身素質的重要途徑”。這一論斷已經成為我國教育界的共識。在本書的撰寫過程中,我們將教師的日常教學反思與教學研究自然關聯起來。

教學本身即為學術,這種學術活動的主要形式包括教師自身的教學設計、教學實施、教學反思等,當然也包括教師相互聽課、評課、說課和開展課堂教學改革、撰寫論文、專著等。2010年以來,我們在國務院教育體制改革項目、國家自然科學基金項目和陜西省基礎教育重大招標課題等項目的支持下,陸續開展了一系列旨在減輕中小學生過重的課業負擔、提升創新素質的研究與實踐工作,積極地把教學反思同教學研究結合起來。

三、四種特質成就教育創新

創造力心理學領域的 4P 理論提出者認為,創造力是由四種要素構成的,包括創造的人(Person)、創造的過程(Process)、創造的壓力或環境(Press)和創造的產品(Production)。我們認為,在教學反思與教育創新之間,根本改變在這四個要素上。

(一)教育創新的核心:人

1.推動教育創新教師的個人特點

人的轉變是最難的,教育理念的轉變尤其難,真正從創新角度立意的課堂與一般課堂有著本質的差異,在“三個課堂”內均是如此,再好的理念也要靠教師不斷的探索和反思才得以建立。志在創新課堂的教師本身就蘊含著創新的活力。

2.支撐課堂創新的生態系統的構建

志在教育創新的學校需要構建好支持課堂教學創新的“生態系統”,教育系統都已經將課堂創新視為新形勢下教學的應有之義。陜師大國家級教師教學發展示范中心和教務處、人事處等部門已經將開展課堂教學創新的探索融匯在一次次的培訓活動、教學模式創新沙龍和研討之中,教師從這些活動中取得了創新的“火種”。

(二)教育創新的形成:過程

陜西省乃至全國課堂教學創新大賽都設計了三級賽制:校級初賽—省級復賽—省級決賽,要求教師在半年的時間里,從不同角度不斷反思、不斷完善自己的教學設計,不斷優化教學過程。

從個體而言,老師們對照評價標準反復磨課、字斟句酌,力爭使自己的教學能夠實現對學生必備能力和關鍵品格的有效培養。同時,學生也參與到優化教學內容、教學環節的過程中,幫助老師破除思維定式、凸顯教學創新。創新的課堂教學需要“思維型課堂教學理論”所設定的情境營造、動機激發與認知沖突,需要社會建構和元認知,更需要拓展遷移和自我超越,正是這些過程支撐著學生思維能力和創新素養的提升。

衣新發的課堂教學

(三)教育創新的保障:壓力或環境

適宜的環境和適度的壓力會成為創新的動力。日常的課堂教學,如果我們追求學生的滿意度與獲得感、生動活潑的滿堂學、學生的有效參與和深度學習,教師就要花功夫設計科學的流程、調動學生的有效教學環節。期間教師當然也要承擔必要的壓力,甚至“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”;在與學生對話、互動的課堂上,教師可能隨時被“掛”在黑板上,但這不要緊,所有可能被“掛”之處,都是我們的“最近發展區”,我們要在不斷地“被掛”與“解掛”的過程中,以有效的探索化解壓力、提升動力,并增強課堂活力。

現場最打動人的是真實的“互動”。評委都是卓越教師成長起來的,他們內心渴望真實的呈現,是對最高教學理想的無限接近。為此,教師要勇于承擔更大的壓力、向更高的目標“進軍”并用嫻熟的課堂駕馭能力實現對教學產品的追求。

(四)教育創新的實現:產品

我們的產品是什么?是學生,是課堂教育教學的效果,是學生發展的核心素養,所以在教學設計之初,產品導向很重要,尤其目前所廣為倡導的OBE(Outcome Based Education)是一個很好的方向。課堂創新大賽評委現場看什么?就是看產品。這里的產品與物化的產品不一樣,具有很強的“主體間性”——師生、生生在合作、互動、交流和討論中形成的一個思維場和創新場。常態課上,教師堅持這樣的產品導向同樣重要。

在我的課上,除了學習成績之外,也會通過專業測評給學生提供其思維能力和創新素養的變化情況。我在決賽的課上采用微信群簡潔地展示了學生在解決問題時的思維狀態,并以此為基礎引導他們進一步深入探究如何打破思維定勢;在創新大賽的決賽中,經過賽前的討論,我們請參加賽課的學生重新打印了平時上課所用的小組桌簽,桌簽上有學生們用心設計的組名、組徽和他們的名字,我們的“Spark小組”和“五林大會小組”在賽課課堂中均有精彩的表現——這樣的“產品展示”不僅展現了師大學子良好的學習面貌,也體現了小組穩定的合作機制。

(作者系現代教學技術教育部重點實驗室副主任,本刊特聘欄目主持人)

投稿

投稿 APP下載

APP下載