《平利女媧文化初探》案例分析

作者:姜濟靖

發布時間:2021-12-02 11:34:09 來源:陜西教育報刊社

語文課程是一門綜合性實踐性課程,生活中處處有語文課程資源。《語文課程標準》指出:“語文課程資源包括課堂教學資源和課外學習資源……學校應積極開發潛在的資源。”在眾多的課程資源中,本土文化是最具特點的組成部分。它源于生活,是語文教材外延的一部分。結合本土文化資源開展豐富多彩的語文實踐活動,使語文學習從封閉的課堂走向廣闊的生活天地,不僅拓寬了語文學習和運用的領域,使學生在大量的語文實踐中掌握語文的規律,而且讓學生體會到語文學習的樂趣,也能培養學生愛家鄉、愛祖國的情感。

基于此,緊扣本土文化,進行充分的開發利用,形成別具特色的地方課程將會成為語文課堂教學的重要補充,在語文教學中起著不可替代的作用。

平利縣是女媧故里,建縣歷史悠久,地理位置獨特,有著豐厚的本土文化,為我們提供了獨具地方特色的語文學習資源。

一、借用圖片等資源,在畫面想象中體驗可愛的家鄉文化

每一地區的文化都有一個發展、演變的過程,并在這一過程中漸漸呈現出既具有民族文化共性又獨具地方風情的個性特色。女媧文化既是民族文化的一部分,又在長期形成的過程中,具有了本地特色。地方文化部門將其內容通過文字、畫冊、建筑等形式展現在大眾視野里,也成為了我們語文學習的生活化資源。

《平利女媧文化初探》教學時,這樣導入:圖片展示甲骨文中“女”字的形態和小篆中“媧”字的形態,教師提問:“同學們,認識這兩個字嗎?看到這兩個字,你想到了什么?”同學A:“我想到了女媧廣場。”同學B:“我想到了女媧山。”教師:“同學們想到的都是我們身邊的與之相關的生活場景,今天的學習將會走進這些生活場景,從中獲取知識。”在教學中,教師還把廣場壁畫《女媧造人》的圖片和本地文人繪制的畫冊展現給學生,將學生帶入到遠古的生活畫面中,并將讀本《可愛的平利》中介紹人類始祖女媧的歷史傳說引入到課堂中,學生讀這些文字時,帶著想象的畫面,沒有了歷史的陌生感,同時激發了閱讀的好奇心。這正是生活化閱讀的狀態。教師的呵護與介入培養了學生的閱讀興趣和習慣。就這樣,把本土文化融入到語文學習中,把生活資源的運用與語文能力的訓練結合起來。借用圖片、文字,激發學生探索家鄉文化的濃厚興趣,讓學生產生家鄉自豪感,達到語文實踐教學的目的。

二、創設生活場景,在實踐活動中增強對家鄉文化的自豪感

本土文化能使人身臨其境,有說服力,有親切感,能夠有效地克服當前語文教學中教育者無法親身體驗的困難,能夠一下子把悠遠的歷史拉近到受教育者身邊,使語文課堂教學與實踐活動緊密結合,從而達到事半功倍的效果。

平利縣女媧文化廣場位于平利縣縣城中心,占地3萬平方米,綠化面積6千平方米,突出了標志性、藝術性、生態性、開放性,反映了平利縣厚重的女媧文化底蘊,也提高了城市品位。女媧文化廣場上,建有4根女媧文化柱,上面雕刻著四幅反映女媧文化、以女媧傳說為主要內容的巨型浮雕。

在教學《平利女媧文化初探》時,創設場景,播放有關女媧文化廣場的小視頻,讓學生欣賞文化石柱,聽女媧傳說,如摶土造人、斬妖除魔、斷鰲立極、煉石補天等,促進了學生對女媧文化更全面更立體的了解。

語文教材所涉及的內容極其廣泛,有些知識學生接觸少,會有一種距離感。適時引入本土文化,無疑會大大增強語文與生活實際的聯系,讓他們認識到生活處處皆語文。有了這樣的認識,學生會以課堂為起點,到圖書館、閱覽室、書店、戶外等場所尋找更多的資料,以滿足自己對本土文化和語文學習更深入了解的需求,真切感受“大語文”的魅力。

在《平利女媧文化初探》課堂上,教師拋出了一個疑問:“還有一種說法是女媧文化遺址不在平利,而在湖北。是不是這樣呢?學校圖書室有《女媧文化研究》一書,全書收錄女媧遺跡在平利的論文28篇,大家可以借來讀一讀。”引導學生將學習活動從第一課堂轉向第二課堂,讓學生獲得更為豐富的知識。這一環節的教學,正如陜西省教育廳廳長劉建林在《打造“三個課堂”推動基礎教育高質量發展》一文中指出的那樣:“‘第二課堂’主要是深化學生在‘第一課堂’所獲得的間接認知,立足校本課程開發的個性化、差異化學習活動和課后服務,通過教師引導、學生選擇、自主探究等方式,讓學生獲得直接經驗。”

教師還給學生布置了一項實踐作業——參觀女媧廟,讓學生回歸社會生活,去了解并搜集女媧文化的資料。學生興致很高,在課余時間走進女媧山景區,聽大人的介紹,拍照,查閱資料,自己觀察,然后在課間向同學講述女媧故事,制作手抄報。這一環節的教學不僅彰顯了“第三課堂”的理念——讓學生在參觀中學、體驗中學,還將熱愛家鄉、關注社會的情懷也融入到了每個學生的思想意識當中,提升了他們的民族意識和文化意識,提升了他們的文學修養、審美情趣和道德情操,有利于實現培養具有傳統文化根基和健康人格的現代人的目標。

三、實施量化評價,在激勵中培養探索家鄉文化的習慣

語文課程標準指出:“在語文教學中應充分發揮評價的多重功能,恰當運用多重評價方式,注重評價主體的多元與互動,有效地促進學生的發展。”

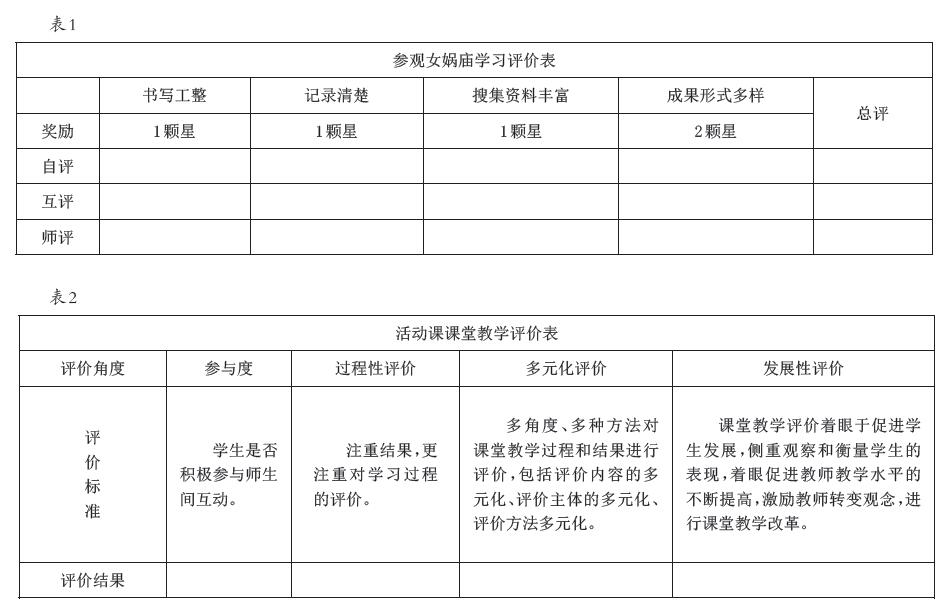

1.重視態度,正確引導,充分發揮評價的檢查、反饋和激勵作用。端正的學習態度至關重要,這也是我們在語文教學中要重點關注、著力培養的學習品質。生活化語文的學習具有項目式學習的特征,有知識的探究,更多的是在實踐中探究,形成學習成果。課后,教師給學生布置了兩項作業:(1)參觀女媧廟,按評價表的要求完成作業單(如表1)。(2)閱讀《女媧文化研究藝術》一書,說說有什么收獲。兩周后,反饋交流會上,教師用展臺展示了優秀作業成果,對這些學生的學習態度大加贊賞,并頒發了小獎狀,鼓勵全班學生向他們學習。

2.關注過程,激發興趣,做到形成性評價和終結性評價相結合。從某種意義上說,學習過程比結果更重要。在課堂上,教師不僅要肯定學生積極的發言,也要鼓勵發表不同的見解,更要大加贊賞批注閱讀的學習習慣。

3.生生互評,體現主體,注重評價的多元與互動。語文課程標準強調要重視學生在教學評價中的主體地位,充分發揮學生自我評價的激勵功能。課堂中,教師時常追問學生:“你覺得他說的怎么樣?對于他的回答,你有什么不同的看法?”對實踐作業參觀女媧廟的效果如何評估?針對設置的作業單,教師設置了與之相對應的評價內容和評價標準,學生按照評價表的要求在家長的陪護下,開展實踐活動(如表2)。

評價系統既有促學功能,也關注了學生在情感、觀念、思維方面的表現,對過程進行了量化,整個評價結構化,激發了學生的學習興趣,激勵了學生對本土文化的探究欲望。

語文教學必須關注本土文化,重視開發和利用本土文化課程資源,在課堂教學中充分發揮評價的作用,把語文教學和本土文化有機整合起來,拓展語文學習的深度與廣度,構建有地方特色的語文課程資源,開展豐富多彩的實踐活動,使語文教學地方化、特色化,讓本土文化成為語文教學實踐中一道靚麗的風景。

作者單位 陜西省平利縣城關第三小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載