生活化語文活動在《傳統節日》校本課程中的實踐研究

作者:王 媛

發布時間:2021-12-02 11:30:58

中國傳統節日包含豐富多彩的文化元素(如飲食文化、民間藝術文化、詩詞文化、娛樂文化等),有著獨特的民族特色。對學生進行傳統文化的熏陶,既是弘揚民族精神的體現,又是增強學生民族文化認同的需要。以傳統節日為依托構建校本課程,定會為兒童的學習生活增添樂趣,為兒童精神生命的成長帶來重要影響。如何開發與利用傳統節日的教育資源?《傳統節日》校本課程從學生的角度出發,選擇符合學生認知水平的內容,使學生更好地了解節日、體驗節日、研究節日。實踐經驗表明,立足學生的生活,關注學生的生命成長,構建生活化的課程形態,指向學生核心素養的發展,是傳統節日校本課程具有生命力的關鍵所在。

一、課程資源開發突出生活化

以生活為出發點,引入傳統節日文化、本土文化,將學生生活環境中的自然、社會和人文資源統整到課程中,突出生活化的特點。在課程資源開發中,我們遵循“兒童體驗、兒童成長、文本閱讀、品質培養、表達提升”的五要素邏輯,將兒童作為教學的出發點與歸宿點,從兒童積極心理品質及素養的培養出發,選定目標,選編文本,開發了《我們的節日》讀本。讀本力圖將閱讀、體驗、表達結合在一起,將文化的熏陶與品質的培養結合在一起,從而指向學生核心素養的發展。

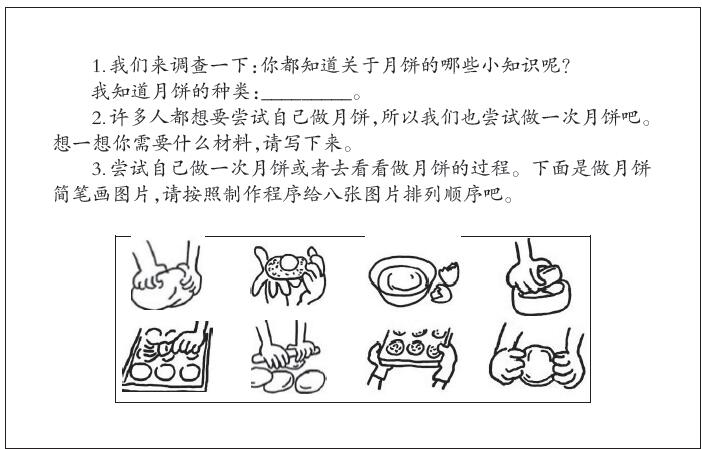

讀本分為上下兩冊,將學期的特點與節日結合,分為“追根溯源、經典賞讀、實踐體驗、表達分享”四個板塊,每個主題都由相對固定的四個板塊組成。如,“追根溯源”板塊通過學生的視角,結合學生自己的調查和搜集的內容合理編排節日起源的傳說故事、優秀的古詩詞、歌謠、現代詩文等,用以豐富學生的閱讀資源;“實踐體驗”板塊根據節日習俗開展體驗活動。如借助中秋節針對“吃月餅”這個習俗我們設計了這樣幾個小活動。

具體到每一個板塊都安排有活動建議,對學生充分參與到課程的學習中起著很好的導向和調動作用。

二、課程形態體現生活化

《傳統節日》課程以《我們的節日》讀本作為課程的教材資源開展了一系列的課堂教學實踐。第一課堂聯系生活,第二課堂結合生活,第三課堂走進生活,搭建了生活化課堂形態。

1.教學范式走向生活

以生活資源為閱讀素材,我們探索出了“節日研究啟動課、學生交流匯報課、經典賞析誦讀課、實踐操作活動課、語文實踐展示課”等語文活動課,并提出了“簡單教、適量讀、重體驗、樂表達”的基本原則,構建了“自主學習(激趣探究)—經典賞讀(感受經典魅力)—參與體驗(實踐體驗)—表達提升(能力訓練)”的課堂教學模式,為實現課程目標提供具體實施思路,讓語文課堂教學更有生活的內涵,趨向更為生活的狀態。

2.活動形態融入生活

校本課程實施要立足于學生的生活并開展充分的實踐活動才能引發學生的共鳴,設計的活動內容及形式要從學生角度出發,立足生活,展示校本課程獨特的生命力。只有借助豐富多彩、合適的活動化課程形態才能有效地達成目標。我們以每一個節日為主題建構了集探究學習、閱讀、綜合實踐和表達提升于一體的活動課程形態,活動內容來自生活,活動過程融入生活。

(1)探究活動生活化

傳統節日蘊含的知識、文化來自先輩的生活及生活經驗,單憑課堂教學傳授,顯然失去了這門課程應有的生命力,于是我們將每一個節日的啟動階段以探究性學習活動的方式展開。

每一個傳統節日都有豐富的內涵,包括節日起源、習俗形成、詩文支撐等。要想對節日內涵進行多方面了解和體驗,單一的講解和閱讀只是“紙上談兵”,停留在知識的獲取層面,學生沒有能力的提升和深度的認知,無法達成深度學習,無法感受到民族文化的博大精深。我們以項目式學習的形式開展探究活動,并將活動以生活化的形式展開。前期,以生活為課堂,開展“我是調查員”的活動。讓學生作一次社會調查,通過搜集、調查、走訪等各種渠道,了解民間節日習俗;接下來,在課堂上進行“節日文化”發布會活動,發布傳統節日的傳說故事、起源、習俗等在現代生活中的延續、繼承情況;再次,以小組為單位,進行“我是小編輯”的編寫活動,每小組將資料匯編整理成冊,并互相傳閱。這樣的學習活動,一般放在節前的兩個星期,教師進行任務布置,并跟蹤指導,在時間的保證下,學生能充分合作探究、搜集整理,課堂上的精彩呈現讓每個學生都收獲到成功的喜悅。三個主題活動以任務驅動的形式形成節日活動的任務群,充分發揮學生潛能,緊密貼近學生生活和家庭、社會生活,任務驅動的學習促使學生全程投入,深入了解每一個節日蘊含的豐富內涵。

(2)閱讀活動生活化

在校本課程實施的過程中,我們的學生在前期的綜合性學習中,通過搜集、整理資料充分地擴大了閱讀量。在此基礎上,教師介入學生的閱讀中,為學生補充、篩選適合學生年齡段閱讀的詩文,并組織開展節日詩文誦讀活動。在中秋節的活動中,我們選擇了李白的《月下獨酌》、蘇軾的《水調歌頭·明月幾時有》、王建的《十五夜望月》等詩文。學生通過誦讀、看注釋大致理解了詩文含義,了解了節日的起源、習俗,體會詩詞中寄托的詩人們美好的情感。在“古詩詞中的傳統節日” 主題活動中,我們以中國傳統節日的傳說、詩詞歌賦、傳統習俗、童謠、歇后語等為閱讀內容,以傳唱、講述、介紹、微信發布、QQ傳遞、美篇撰寫等方式,把學習和生活化方式結合起來,為學生營造語文生活的氛圍。

(3)綜合實踐活動生活化

傳統節日形式多樣,保留了豐富的教育主題。圍繞傳統節日能開展多種多樣的綜合實踐活動,如經典詩詞誦讀、征文比賽、主題班會、辯論會等。把“傳統節日主題活動”列為校本課程的重要內容,有機地引入教材、引入課堂、引入課外生活之中,使潛在的功能變成現實的教育功能。此外,還可以利用紀念祠等公共場所及民間節慶活動,結合節日主題開發并開展有教育意義的社區實踐活動。

如在開展春節綜合性實踐活動時,我們根據學生的年齡特征設置了不同的活動內容,將春節的傳統習俗融入到學生豐富多彩的活動中:低年級學生做紅燈籠,中年級學生包餃子,高年級學生寫對聯。這樣的校本課程跳出了一般的課程模式,以一種活動體驗的方式將傳統節日習俗傳遞給學生,學生不但興趣濃厚,而且記憶深刻。我們將生活場景自然地融入校本課程中,讓學生在生活中學習,在活動中提升。正如陶行知先生所言:“從自由的生活中得到真正的教育。”

(4)表達實踐活動生活化

語文課程標準指出:“寫作教學應貼近學生實際,讓學生易于動筆,樂于表達,應引導學生關注現實,熱愛生活,積極向上,表達真情實感。”

《傳統節日》課程將表達活動與習作教學結合,為學生搭建了語文學習獨具特色的輸出平臺,引導學生根據專題進行表達訓練,更具針對性和實效性。表達實踐有兩種方式,一種是常規的,側重培養學生口頭表達的活動,如前期的調查、探究、經典共讀,在實踐中貫穿著“聽、說、讀、寫、做、評”等語文元素,并進行調研、交流、活動策劃、活動日記等綜合訓練;一種是小習作表達實踐,結合節日專題進行書面表達訓練,如春節的短信祝福語、中秋節的詩詞大會串詞、七夕節的故事續編,將節日主題內涵與表達很好地結合在一起,讓傳統節日所承載的文化內涵根植于學生的血脈里,浸潤學生的心靈。在傳統節日中尋找表達的內容及形式,在表達中傳承和弘揚中華傳統文化,是一件相得益彰的事情。

三、核心素養形成凸顯生活化

《傳統節日》校本課程是依托傳統節日深厚的文化,植根于地方文化,從兒童的需要出發,提升學生核心素養,以探究、實踐為主要學習方式的一門校本課程。

生活化語文活動在課程中的應用,充分調動了學生的參與感,發揮了學生的主觀能動性,讓每一位學生都能在活動中找到自己樂于傾力的事情,讓體驗得到充分落實,更讓生活的資源充分融入到學生的語文學習中。在傳統節日端午節的活動課中,學生根據自己的喜好可以選擇不同的體驗任務,如包粽子、采艾葉、觀龍舟賽、看視頻、誦詩文、劃龍舟等活動。活動中,學生發展了個性化的能力,以一種區別于課堂共性的、自然的、生活化的狀態和別樣的學習形式感受端午節的文化和節日氣氛。

在系列節日體驗活動中,學生聽說讀寫的語文能力在發展,思維能力也在發展,真正感受到了我國傳統文化的博大精深、傳統節日歷史的悠久。在與傳統文化的對話和體驗中,學生對傳統文化的審美和認同感都在發展,文化素養也在生活化活動中得到積淀、豐厚。

作者單位 陜西省漢陰縣蒲溪鎮中心小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載