華北聯合大學:新中國高等教育的搖籃

作者:柴林肖

發布時間:2021-12-02 08:56:58 來源:陜西教育報刊社

1939年7月,根據抗日戰爭形勢發展的需要,中共中央決定將陜北公學、魯迅藝術學院、延安工人學校、安吳堡戰時青年訓練班等四校合并,成立華北聯合大學,將到晉察冀邊區,開展國防教育,支持華北抗戰。

晉察冀邊區位于華北抗戰的最前線,具有極其重要的戰略地位,但邊區內艱苦的自然環境、薄弱的經濟基礎和殘酷的戰爭形勢等,對高等教育的發展提出了嚴峻的挑戰。作為邊區重要的高等教育學府,華北聯合大學扎根敵后,在戰爭中成長,不斷向正規化發展,為邊區培養了各類干部和人才,成為邊區教育戰線上的主力軍,也成為新中國高等教育的中堅力量和重要源頭。

一、建校與初步正規化建設階段

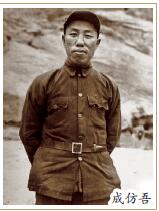

學校成立后,在校長成仿吾的帶領下,師生隨即趕赴晉察冀邊區,途經陜西、山西、河北3省,過黃河、汾河,翻越呂梁山、云中山、五臺山,穿過敵后日偽據點和嚴密封鎖的同蒲鐵路線,行程1500余公里,歷時兩個半月的“小長征”,從陜北成功到達了晉察冀邊區,這無疑是教育史上的一次壯舉。

華北聯合大學到達晉察冀邊區后,按照中共中央的決定,原本應該稍作休整后,再南下越過正太鐵路,到晉東南地區辦學,但由于晉察冀邊區地域廣大,當地廣大干部、知識分子急需培訓,以及邊區靠近北平、天津、保定、石家莊等大中城市,有充足的招生來源,同時考慮到華北聯合大學隊伍中女同志和體質較弱的文化工作者較多,不宜再長途行軍,中共北方分局書記彭真和晉察冀軍區司令員聶榮臻希望華北聯合大學留在晉察冀邊區,并得到中共中央的同意,所以華北聯合大學就成為晉察冀敵后根據地的第一所高等學府。

這一時期,為了適應抗日戰爭的形勢和敵后辦學的特點,學校主要采取軍事化的教學與管理,堅持教育為人民服務,努力提高人民群眾的革命覺悟和文化水平,大力培養革命干部,增強干部的革命積極性和戰斗精神;堅持運用教育與現實斗爭相結合、教育與生產勞動相結合的辦學原則。在教育與現實斗爭相結合方面,華北聯合大學成立了地方教育輔導委員會和小學教育研究會,對邊區小學教育工作提供幫助。同時注重在社會實踐中增強師生們的才干,當邊區開展民主普選和擴軍工作時,學校派出許多師生小分隊到各區、村協助工作和進行文藝宣傳。在教育與生產勞動相結合方面,華北聯合大學組織并鼓勵師生幫助老鄉修水渠、割小麥,自己種菜、喂豬、背糧等,這使學生既學習了從事生產勞動的本領,也同勞動人民增進了感情。同時,為了向正規化方向發展,建設新型的正規大學,華北聯合大學將各部改為院,并擴充院系,延長學習時間,到1941年夏,教職工和學員共達四千余人,這個時期的辦學實踐標志著華北聯合大學初步實現正規化。

從1941年下半年開始,日軍對邊區反復進行大規模“掃蕩”和嚴密封鎖,華北聯合大學的師生采取分散活動的辦法,沒有戰爭就立即上課,有了戰爭就配合地方武裝打游擊。在1942年敵后抗日根據地最困難的一年,學校壓縮編制,縮小院系僅保留一個教育學院,并分散到各村,進行游擊式教學和學習,堅持敵后辦學,廣大師生除了堅持理論學習和專業學習外,還積極參加晉察冀邊區的減租減息運動、生產運動等邊區工作。直到1944年春,戰爭局勢好轉,華北聯合大學又逐漸開始發展壯大。

二、正規化穩定辦學階段

抗戰勝利后,華北聯合大學根據中共中央關于城市工作的相關指示,于1945年9月隨軍進入張家口,開展城市內穩定辦學和正規化發展的探索,在機構設置、課程設置、教學管理等方面都有所提高。

建立健全機構設置。華北聯合大學進入張家口前僅有一個教育學院,進入張家口后,逐步恢復和重建了原有的文藝學院和法政學院,擴大了教育學院等,調整了人員任職情況,形成了較為完整的教學機構和較高水平的教學管理團隊。到1946年上半年,華北聯合大學已設立教育、法政、文藝、外國語4個學院和1個文藝工作團,各院下設相關系別。這一階段,張家口文化名人云集,學校聘請了眾多文學、政治、藝術、教育等各方面的全國知名人士和專家,擔任學校各院系的領導和教員,領導和加強學校的管理和教學工作,以提高學校的教學質量和辦學水平。

改革課程與教學。在課程方面,設置了校級公共課和院級公共課,并開設了豐富多樣的專業課,既注重提高學生的思想政治覺悟,又重視培養學生的專業技能,形成了公共課與專業課相結合、理論課與實踐課相結合的課程結構。在教學方面,華北聯合大學形成了課堂教學與實踐活動相結合的教學形式,注重在實踐中提高學生的實際工作能力。學校組織同學們參與地方的文化宣傳、教育指導和政治民主建設,同時也積極參加生產勞動,鍛煉勞動技能,密切與老百姓的情感。

制定和完善管理制度。為了實現在城市穩定正規化辦學,華北聯合大學還制定和完善了各項制度,以提高教學質量和管理水平。如實行校長負責制,建立校務會議制度(學校最高行政會議),建立教務會議制度并由教務會議來決定和執行學校的各項教學工作,規范學校的教學管理。同時,學校新成立了招生委員會、干部委員會和民運委員會等機構,來規范學校的招生、干部教育和民運活動。

三、恢復與持續發展階段

1946年國民黨政府發動全面內戰后,華北聯合大學奉命撤離張家口,再次轉移至農村辦學。根據“一切為了戰爭,一切為了爭取前線的勝利”的原則,學校堅持在戰爭的環境中繼續辦學。

為了適應戰爭環境,華北聯大恢復戰時狀態,對學校的院系設置、學習期限等進行了調整。法政學院改為政治學院,撤銷政法系、財政經濟系、教育學院國文系和文藝學院新聞系、舞蹈系,以短期訓練班為主。學校增設研究室,培養研究生,由政治學院領導研究室的活動。1946年華北聯合大學向冀中轉移過程中,為了保密改名為“平原宣教團”,校部改稱團部,各學院改名中隊,轉移過程中恢復戰時教育傳統,注重組織學員學習。為了服務解放戰爭和土地改革運動,華北聯合大學不僅組織學生參軍參戰,還組織文藝宣傳隊和土地改革工作隊到各地演出,宣傳土改政策,深入農村幫助農民進行土地改革運動,極大地調動了邊區群眾參軍參戰的熱情和積極性。

1947年,華北聯合大學在總結過去一年來的辦學經驗基礎上,提出加強教材建設、師資培養,決定成立專門研究室,并在年末對外公開了黨組織,積極為新型正規化高等教育作準備。1948年,華北聯合大學奉命遷往正定辦學,開始正規化穩定辦學。

1948年5月,中共中央決定將華北聯合大學與北方大學合并成立華北大學,由華北局直接領導,以整合晉察冀和晉冀魯豫兩大邊區的高等教育,集中力量擴大辦學規模,并為全國解放和建設事業培養干部。華北大學成立后對學校的機構組織、管理制度、課程與教學等進行了一系列改革,進一步向正規化方向發展。

在機構設置方面,華北大學融合了華北聯合大學的全部院系和北方大學的大部分院系,形成了一個較大的機構體系。學校總體分為校部、教學組織、科研組織、工學院和農學院。在校部設置了秘書處、教務處和總務處,還附設一個圖書館,由教務處領導,同時設置了四個部,前三個部為教學組織,第四個部為科研組織。各部門之間相互聯系,體現出學校的未來辦學層次。

在管理方面,華北大學沿襲并完善了之前的校長負責制、校務會議制度等。學校生活實行集體化、紀律化,重教育與實際聯系、教育與生產勞動結合。

在課程與教學方面,學校在汲取張家口辦學經驗的基礎上,設置了公共課和專業課兩類課程,重視思想政治教育,理論課與實踐課相結合等。同時加強了專業課課程設置,以往因戰爭原因設置的軍事課程和軍事訓練改為體育課。教學方面以講授、自學、集體互助、理論與實踐聯系為主要方法。

四、學校的后續發展和成就

隨著解放戰爭的推進,華北解放區迅速擴大,并日漸穩定,華北聯合大學迅速發展,并分出部分人員創辦諸多新的高等學校或研究機構,孕育出如中國人民大學、北京理工大學、北京外國語大學、中央戲劇學院、中央美術學院、中央音樂學院等知名院校,被稱為新中國高等教育的搖籃。自成立到1948年,華北聯合大學培養了一萬九千多名干部。

作者單位:西安理工大學馬克思主義學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載