高校學生組織對大學生社會適應力影響的實證研究

?——以西部某城市部分高校在校本科生為例

作者:楊藝超 劉紫薇 楊雯雯

發布時間:2021-11-29 16:02:41 來源:陜西教育報刊社

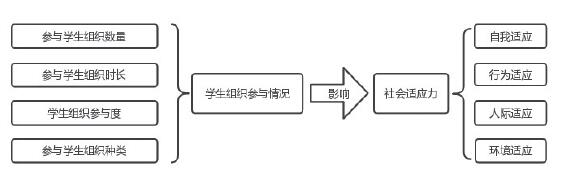

[摘 要]學生組織在高校的建設與發展中發揮著重要作用。本文以西部某城市部分高校為例,采用問卷調研的方法,探求高校學生組織對在校本科生(以下簡稱“大學生”)社會適應力的影響。本文將社會適應力分為自我適應、行為適應、人際適應、環境適應,并將大學生參與學生組織的情況分為參與學生組織數量、參與學生組織時長、學生組織參與度、參與學生組織種類四個方面。研究發現,學生組織的參與數量和參與度分別對大學生的人際適應和行為適應具有一定程度影響。

[關鍵詞]學生組織 社會適應力 實證研究

基金項目:國家級大學生創新創業項目《關于大學生參與社團活動對其社會適應力影響的實證研究——以西安市十所高校為例》(項目編號:S202010697089)。

引 言

當前,高校學生組織發展迅速,具有種類多、數量大、參與人數多的特點。隨著高校學生組織的不斷發展,越來越多的學者開始對其進行研究。從研究方法來看,主要分為定性研究和定量研究。定性研究即通過文獻綜述探究學生組織的發展歷史、管理內涵等。如陳莉從教育學、管理學及社會學角度進行分析,整理文獻,在綜述的基礎上得出高校學生組織的改進建議。定量研究主要通過調查問卷、訪談等方式,分析高校學生組織存在的問題及其解決對策。如杜長洲通過對Z校學生的訪談和問卷調查發現,目前學生組織存在著組織成員信仰模糊化多元化、組織內部官僚主義、形式主義,以及缺少組織文化和制度化建設等問題。

從研究內容來看,不僅有對學生組織整體的研究,也有對某一類型學生組織的研究。研究涉及的學科涵蓋了管理學、教育學、思想政治教育學、心理學等。如蔡志鵬等從思想政治教育角度出發,探究高校學生組織的“官僚化”現象,以及相應的解決對策。莫曉紅從積極心理學角度出發,探究了如何進行學生組織的健康建設。

通過對相關文獻的梳理發現,當前關于高校學生組織的研究思路主要集中在“發現問題—分析問題—解決問題”上,而本文從學生組織的效用角度出發,將大學生參與學生組織和大學生社會適應力作為兩個變量,探究二者之間的關系。

研究設計

1.學生組織分類

為深入分析學生組織對大學生社會適應力的影響,本文根據共青團中央、教育部、全國學聯在2016年頒布的《高校學生社團管理暫行辦法》,并結合實際,將學生組織分為思想政治類、學術科技類、創新創業類、文化體育類、志愿公益類、自律互助類、國際交流類、管理服務類八大類。根據已有的研究和現實情況,本文將學生參與學生組織的情況分為參與學生組織數量、參與學生組織時長、學生組織參與度、參與學生組織種類四個方面。

2.社會適應力

關于社會適應力,也有不少學者作過研究。如張婕等學者將社會適應力分為人際關系適應、學習適應、校園生活適應、擇業適應、情緒適應、自我適應、滿意度這七個維度。也有學者如方從慧將社會適應分為學習適應、人際適應、心理適應、環境適應、未來適應五個方面。本文從大學本科生的現實情況出發,按照鄒泓等學者的觀點,將社會適應力分為自我適應、行為適應、人際適應與環境適應四個領域。其中,自我適應主要指個人是否能夠保持積極的態度、是否對自己充滿信心、是否能夠進行自我控制,以及是否能保持獨立思考的能力。行為適應主要指個體對于規則的遵守、是否具有很強的行動力、是否能夠按時完成工作等能力。人際適應主要指個體與他人是否能保持良好關系、對他人的態度,以及對合作的態度。環境適應主要指個體是否能很好適應一種新環境、是否能夠從容應對環境的改變等能力。

3.學生組織的參與情況

分析大學生參與學生組織的情況時,其中參與學生組織數量是指大學生在校期間一共參與了多少個學生社團。參與學生組織時長是指大學生在大學期間將多少時間用于參加學生組織。學生組織參與度主要評價學生參加學生組織的積極性。參與學生組織種類主要根據上述分類方法,對大學生參與學生組織的種類進行統計。

4.研究方法

本文采用實證研究方法,運用SPSS 23對數據進行描述性統計、相關性分析等,研究大學生參與學生組織對大學生社會適應力的影響。具體研究思路如下圖。

5.問卷設計

本次研究采用問卷調查的方法,在西部某城市隨機選取了13所高校進行調查。該城市高校的生源地較分散,13所高校中有文、理、工等不同學科類別,樣本具有較強的代表性。本次問卷共計發放310份問卷,回收有效問卷305份,有效問卷回收率約為98%。

本次問卷一共分為三大部分,第一部分統計被調查者的基本信息,如就讀學校、就讀年級、性別、大學期間是否參與過學生組織等。第二部分統計被調查者的學生組織參與情況,包括參與社團組織的數量、時長、種類、參與度等。第三部分統計被調查者的社會適應情況,主要從自我適應、行為適應、人際適應、環境適應這四個方面入手,采用Likert5級量表的方法,“5”代表完全符合,以此類推,“1”代表完全不符合,通過被調查者的自評來判斷其社會適應能力。

實證分析

1.描述性統計

(1)被調查者的基本情況

經統計,本次調查的學生中大二的被調查者最多,占到調查總樣本的52.1%,其次是大一的被調查者,大三、大四的被調查者占比都比較小,特別是大四的樣本占比僅有5.2%。這可能是因為在一個學生組織中,大二學生多擔任學生干部,相對于大一學生來說,他們對學生組織工作的投入會多一些,而大三大四的學生由于學業任務加重,參加學生組織的可能性較小。

在本次調查中,表示自己參與過學生組織的人數為266人,占總樣本量的87.2%;表示自己從來沒有參與過學生組織的人數為39人,占總樣本量的12.8%。由此可以看出,大多數學生都有過參與學生組織的經歷。

(2)被調查者參與學生組織的基本情況

在本次調查抽取的305份樣本中,有266人參加過學生組織,其中大多數學生參與學生組織的個數為1到2個,絕大多數學生的學生組織參與個數都控制在4個之內,只有少部分學生參加了5個以上的學生組織。從參加的學生組織種類來看,大多數學生參加了2種學生組織,位居其二的就是參加1種學生組織的人數,參加4種及4種以上學生組織的人數都是比較少的。而在八類學生組織中,參與思想政治類和志愿公益類學生組織的人數最多,說明大多數學生對宣傳、新聞報道、志愿者服務等方面還是很感興趣的,其次就是文化體育類學生組織,而參與自律互助類和國際交流類學生組織的人數比較少。

在參與學生組織時長這一方面,絕大多數被調查者選擇“半年”到“兩年”之間,只有少數被調查者參與學生組織兩年以上。在學生組織參與度這一問題上,大多數被調查者認為自己對待學生組織工作的態度還是比較積極的,部分被調查者認為自己對待學生組織工作的態度一般,少數被調查者認為自己非常積極地參與學生組織工作,極少數被調查者認為自己對待學生組織的態度不積極或非常不積極。因此,大多數學生還是比較積極地參與學生組織工作,大多數學生的學生組織參與度還是比較高的。被調查者參與學生組織情況的描述統計結果如表1。

注:未參與過學生組織的變量被賦值為0。

(3)被調查者的社會適應情況

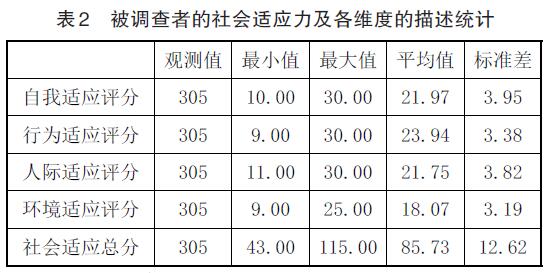

根據數據統計結果,在回收的305份樣本中,社會適應力的平均得分為85.73分(滿分115分),大多數被調查者的社會適應力得分在77分至94分之間,因此,大多數被調查者的社會適應力還是比較好的。其中,自我適應的平均得分為21.97(滿分30分);行為適應的平均得分為23.94(滿分30分);人際適應的平均得分為21.75(滿分30分);環境適應的平均得分為18.07(滿分25分)。由此可以看出,被調查者社會適應能力的總體情況還是比較好的。在自我適應、行為適應、人際適應、環境適應這幾個維度中,被調查者的行為適應能力是相對較好的,其次是自我適應能力,而被調查者的環境適應能力在這幾個維度中的得分還是偏低的。具體見表2。

2.相關性分析

采用皮爾遜分析方法,當顯著性檢驗結果Sig值小于0.05時,可以認為這兩組變量是顯著相關的。因此,運用SPSS 23對變量進行相關性檢驗時,發現參與學生組織數量與行為適應的皮爾遜相關性為0.115,顯著性為0.044;學生組織參與數量與人際適應的皮爾遜相關性為0.148,顯著性水平為0.009,因此參與學生組織數量對行為適應和人際適應的影響比較顯著。學生組織參與度與行為適應的皮爾遜相關性為0.129,顯著性水平為0.024,因此學生組織參與度對行為適應的影響比較顯著。參與學生組織種類與人際適應的皮爾遜相關性為0.115,顯著性為0.045,故參與學生組織種類對人際適應的影響比較顯著。由此可以看出,大學生參與學生組織對其行為適應和人際適應的影響是比較顯著的,尤其是參與學生組織數量、學生組織參與度及參與學生組織種類這三個方面對行為適應與人際適應的影響比較大。

3.多元線性回歸分析

利用SPSS 23對大學生的自我適應、行為適應、人際適應、環境適應進行線性回歸分析,從而對在校本科生社會適應能力的影響因素進行探索。我們將社會適應能力的四個維度,即自我適應、行為適應、人際適應、環境適應作為因變量,把評價參與學生組織的四個維度,即參與學生組織數量、參與學生組織種類、學生組織參與度及參與學生組織時長作為自變量,進行四次多元線性回歸分析。

多元線性回歸的公式為:

Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+…+BnXn+ε

上式中Y代表因變量;Xn代表自變量;B0代表常數項;Bn代表回歸系數;ε代表誤差項。

(1)自我適應的影響因素分析

根據表3可以看出,在參與學生組織數量、參與學生組織種類、學生組織參與度、參與學生組織時長這四個自變量當中,只有參與學生組織數量這個自變量所對應的顯著性水平小于0.05,說明參與學生組織數量與自我適應能力的相關性較大。參與學生組織數量所對應的回歸系數為0.375,說明參與學生組織數量與自我適應能力的高低具有正相關關系,而參與學生組織種類、學生組織參與度、參與學生組織時長對自我適應能力沒有顯著影響。

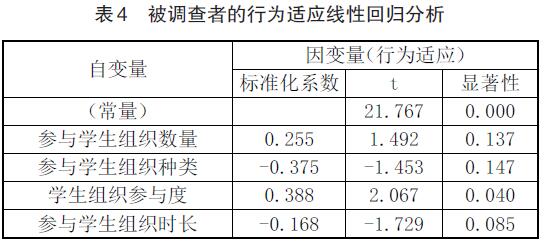

(2)行為適應的影響因素分析

由表4可以看出,在這四個自變量當中,只有學生組織參與度的顯著性水平小于0.05,因此學生組織參與度與行為適應有較強的相關關系。學生組織參與度所對應的回歸系數為0.388,因此學生組織參與度與行為適應能力呈正相關關系,而其他三個自變量即參與學生組織數量、參與學生組織種類與參與學生組織時長對行為適應能力無顯著影響。

(3)人際適應的影響因素分析

由表5可知,在四個自變量中,只有參與學生組織數量所對應的顯著性水平小于0.05,說明參與學生組織數量對人際適應的影響較為顯著。根據表5可以看出參與學生組織數量所對應的回歸系數為0.373,即參與學生組織數量與人際適應能力呈正相關關系,而其他三個自變量對人際適應的影響并不顯著。

(4)環境適應的影響因素分析

由上表數據可知,參與學生組織數量、參與學生組織種類、學生組織參與度、參與學生組織時長這四個自變量的顯著性水平均高于0.05,說明參與學生組織與環境適應能力沒有顯著的關系,對環境適應能力沒有顯著的影響。因此,大學生的環境適應能力可能受到成長環境、個人觀念等其他因素影響。

學生組織對學生社會適應力的影響分析

根據相關性分析和多元線性回歸分析可知,學生組織對學生社會適應力是有一定影響的。根據相關性分析可知,學生組織的參與數量與行為適應、人際適應之間具有顯著的相關關系;學生組織參與度與行為適應之間具有顯著的相關關系;學生組織參與種類與人際適應之間的相關關系比較顯著。而根據多元線性回歸分析結果,大學生參與學生組織對大學生社會適應能力的影響主要體現在以下幾個方面。

1.學生組織對自我適應能力的影響

自我適應能力是社會適應能力的組成部分之一,根據描述性統計可知,大學生的自我適應能力達到21.97分(滿分30分),因此大學生的自我適應能力在衡量其社會適應能力的四個維度中的得分是比較高的,說明大學生的自我適應能力比較好。而根據線性回歸分析結果可以看出,在衡量參與學生組織的四個維度中,參與學生組織數量對自我適應能力的影響較為顯著,且二者呈正相關關系,即參與學生組織數量越多,自我適應能力越強,而參與學生組織種類、參與學生組織時長及學生組織參與度對自我適應能力無顯著影響。

自我適應主要指個人是否能對自己保持信心,是否能夠對自己進行良好的自我控制。根據統計結果可知,參與學生組織數量與自我適應能力呈正相關關系。參與的學生組織數量越多,社交范圍就會更廣,有助于學生樹立信心,保持一個積極的態度,加強自我控制,從而提高自我適應能力。

2.學生組織對行為適應能力的影響

根據描述性統計結果可知,大學生行為適應的平均得分為23.94(滿分30分),在衡量社會適應能力的四個維度里得分最高,說明大學生的行為適應能力是相對較好的。根據線性回歸分析可知,學生組織參與度對行為適應的影響較大,且學生組織參與度與行為適應之間呈正相關關系。而衡量學生組織的其他三個維度,即參與學生組織數量、參與學生組織種類、參與學生組織時長對行為適應無顯著影響。

行為適應主要指個體對于規則的遵守、是否具有很強的行動力,是否能夠按時完成工作等。大學生的學生組織參與程度越高,說明他對學生組織的投入越多,承擔學生組織的工作越多,能更認真地完成學生組織的工作任務,遵守學生組織的規章制度,因此,學生組織參與度對行為適應能力的影響是比較大的。

3.學生組織對人際適應能力的影響

根據描述性統計結果可知,大學生人際適應的平均得分為21.75(滿分30分),在衡量社會適應能力的四個維度中排名第三位,說明大學生的人際適應能力比較強,但略低于自我適應能力和行為適應能力。根據線性回歸分析結果可知,參與學生組織數量對人際適應的影響較為顯著,且二者呈正相關關系,說明參與學生組織數量越多,人際適應能力越強。而衡量學生組織的其他三個維度,即參與學生組織種類、學生組織參與度及參與學生組織時長對人際適應能力的影響不顯著。

人際適應主要指個體與他人是否能保持良好關系、對他人的態度及對合作的態度。參與學生組織數量越多,則越需要和不同性格的人打交道,要與他人保持良好的關系,積極與他人合作。因此,參與學生組織數量對人際適應能力的影響是比較顯著的。

4.學生組織對環境適應能力的影響

環境適應能力也是衡量社會適應能力的因素之一,環境適應能力主要指個體是否能很好適應一種新環境、是否能夠從容應對環境的改變等能力。根據描述性統計結果可知,大學生的環境適應能力平均分為18.07(滿分25分),在衡量社會適應能力的四個維度中得分是最低的。因此,大學生的環境適應能力還有待提高。

而根據相關性分析和線性回歸分析結果可知,學生組織與環境適應能力并無顯著的相關關系,學生組織對環境適應能力也無顯著影響。因此,環境適應能力可能受成長環境、個人觀念、生活態度等其他因素的影響。

綜上所述,學生組織對大學生的社會適應力還是具有一定影響的,尤其是對于行為適應和環境適應的影響較大。而在衡量學生組織的四個維度中,參與學生組織數量和學生組織參與度對社會適應能力的影響較為顯著;而參與學生組織時長和參與學生組織種類對社會適應能力不具有顯著性影響。

結論與建議

根據本次調查研究可知,在衡量學生組織的四個維度中,參與學生組織數量、學生組織參與度對學生社會適應力的影響是較為顯著的;參與學生組織時長和參與學生組織種類對社會適應能力不具有顯著性影響。由此可見,學生組織在增強學生社會適應能力方面起到了一定的促進作用,而加強對學生組織的管理,使學生組織服務于學生的成長成才,是學生組織發揮作用的關鍵。

在學生組織的具體管理過程中,一應加強對學生組織的指導,把握其發展方向。嚴把思想政治類學生組織的發展方向,鼓勵學術科技類、創新創業類學生組織積極創新,規范文化體育類、國際交流類、管理服務類學生組織,大力倡導志愿公益類、自律互助類學生組織。二應注重學生組織發展質量,加強學生組織內涵建設,形成百花齊放、各具特色的發展格局。同時,要取締具有不良風氣的學生組織,鼓勵、扶持具有正向觀念的學生組織積極發展。三應重視學生組織的骨干隊伍建設,發揮學生組織的育人功能。學校要高度重視學生組織骨干隊伍成員的選拔和培養,深化學生組織對學生社會適應力的影響,以進一步提升學生的自我適應能力、行為適應能力、人際適應能力、環境適應能力。另外,還要完善激勵機制,激發學生參與各組織的積極性,提高學生的組織參與度,并定期表彰表現優秀的學生組織,以及舉辦出色活動、表現優異的學生組織負責人和積極負責的學生組織成員等。

參考文獻:

[1]陳莉.中國大學生組織研究綜述[J].高教發展與評估,2009,25(2):74-79+123.

[2]杜長州.高校學生組織發展與思想引導研究[D].徐州:中國礦業大學,2019.

[3]蔡志鵬,龔迎迎.思想政治教育視閾下高校學生組織“官僚化”現象及其對策探析[J].南方論刊,2020(5):105-107.

[4]莫曉紅.基于積極心理學論高校學生組織健康的建設[J].人才資源開發,2016(18):163-164.

[5]張婕,楊解玲,韋寒秋,劉召霞,馮詩潔.大學生四年社會適應能力狀況追蹤調查[J].校園心理,2019,17(6):443-447.

[6]方從慧.當代大學生社會適應現狀調查研究[D].重慶:西南大學,2008.

[7]鄒泓,余益兵,周暉,劉艷.中學生社會適應狀況評估的理論模型建構與驗證[J].北京師范大學學報(社會科學版),2012(1):65-72.

作者單位:西北大學公共管理學院 陜西西安

投稿

投稿 APP下載

APP下載