“音色—音響”音樂中音高思維與組織特征

作者:劉 琨

發布時間:2021-11-05 16:02:22 來源:陜西教育(高教)

[摘 要] 上世紀50年代以來,有關“音色—音響”的探索層出不窮,相關理論研究在西方起步。從上世紀90年代起,我國學者也開始關注這一方面的西方作曲家,并在研究中開始涉及與音響音樂相關的部分理念與技法。文章通過對仍活躍在當代音樂舞臺的喬治·克拉姆(美國)和凱婭·薩利亞霍(芬蘭)音樂作品的研究,進一步探討在“音色—音響”思維影響下,音高結構在時代發展中不斷更新的組織方式與意義。

[關鍵詞] 音高思維與組織 結構 克拉姆 薩利亞霍 音色—音響

提到“音色”“音響”“音樂”,首先需要明確其各自的概念及它們間的關聯。在《新格羅夫音樂與音樂家辭典》中,“音響”有以下含義:一是英文sound,指與聲學相關的科學概念,即物體振動產生聲音。二是德文klang,單個樂音包含一個基音與其上若干泛音,有時與“音色”的意義等同。“音色”,英文timber,描述音質的術語,它是音源起振瞬間生成的不同泛音結構,也是決定音質的關鍵。“音樂”,英文music,指演繹音樂作品所產生的音響表現形式,是一種由人主導的藝術活動。如此看來,“音響”一詞涵蓋一切由振動產生的音源,其中顯然包括音樂表演所產生的各式音響。所以,音樂表現為以人主導、由不同音質樂器按照審美追求并按一定邏輯組織起來的音響活動,而音樂又寓于音響之中,是以三者之關系。

音樂音響與織體密不可分。而“音高”作為織體中不可或缺的重要因素之一,除約翰·凱奇的4分33秒之外,似乎很難繞開它來談及音樂。然而20世紀以來,在一些音樂作品中“旋律”已不復存在,音高經常伴隨具主題結構意義的音響要素來組織材料。從1911年勛伯格提出“音色旋律”,“音高”已被轉換為“音色載體”,其結構力作用由音色取代。作曲家將“靜態”持續性的固定音高,用音色作以“動態”配置,使“音色—音響”運動軌跡代替音高流動線條,進而產生新的結構力來控制音樂走向。至此,音高不再獨立于所屬作品,經常根據音樂描述的需要具有新的意義以深化音樂內涵和戲劇沖突。

克拉姆和薩利亞霍二人作為以音響聞名世界的作曲家,其作品中的“音高”思維通常有兩種傾向:一為顯性,具獨立結構意義;二為隱性,意在淡化結構意義,并轉而凸現其“音色—音響”。在顯性為主導的音高結構中,音高的選擇經常表現為個性化的人工音列,并在縱、橫組織方式上皆以其特殊性和可變性控制音樂張力。

薩利亞霍的《獵戶座》音高組織結構之一便是八聲音階,它亦可在梅西安有限移位調式模式II中找到原型。其以第四、第五音的大二度為軸,形成四音一組的對稱排列,即B\C\D\bE與F\#F\#G\A音。音列不僅包含4對小二度、大二度和三全音,還包含2組減七和弦及2種移位。這樣的音高特征在整部作品占有非常大的比例。

《獵戶座》的原型音列與移位II\移位III、移位II與移位III之間皆包含4個共同音。隨著音樂的展開,她不僅利用這些“共同音”在各音列間游走,還利用相同的音程結構在其間轉換。這種展衍方式替代傳統和聲中的中介和弦,可達到類似于“近關系轉調”的效果。同時,另一種音列展開方式也包括利用不同音列的片段進行重組而形成新音列。

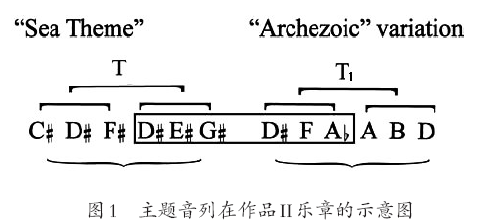

克拉姆的《鯨魚之聲》主題是一個由C\D\F構成的三音列,其音程結構及2種變型C\Eb\F與C\D\F#貫穿整個II樂章乃至全曲。除此之外,主奏樂器大提琴的定弦也與之有著密不可分的音程結構關系,即B、F#、D#、A。圖1為主題音列在作品II樂章的示意圖。

值得注意的是,克拉姆和薩利亞霍在記譜上都經常用等音暗示音列轉換與行進方式,其方法與上述提到的傳統調式和聲中“同音轉調”相類似。

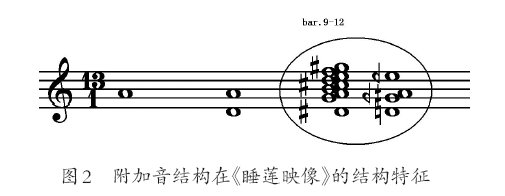

附加音結構通常表現為在縱向合音疊置及橫向音色化陳述時,附加于人工音列之上的微分音現象。在“音色—音響”音樂中,音響結果的重要性往往凌駕于“旋律性”和“功能性”之上。所以我們經常會發現,在作品中存在密度極高的縱向合音及描述性極強的橫向音流。它們時而形成滯化的膠合狀態,并以緩慢的音流向前推動;時而退居“背景”,如“伴奏般以自身的“無狀”凸顯“旋律”。這種高密度的和音,經常表現為在主要音列的基礎上,縱向添加同一音名的微分音,造成音程的微距疊置。而作為縮小半音距離的填充物,其目的更傾向于增強緊張度形成音效。

薩利亞霍的《睡蓮映像》之音高組織在這方面表現尤為明顯。其音高特征的因素之一便是高密度的和音疊置。作品起始便顯現了這一特征,即半音階和微分音的結合。1至12小節中樂隊通過二度音程的輾轉、迂回,逐漸將一個八度用半音填滿。不僅如此,微分音的出現時而代替12平均律中同名音高,時而伴隨其同名音高一起出現模糊結構,造成音響的緊密度加大(見圖2)。

克拉姆的附加音現象也是如此。《鯨魚之聲》的微分音使用同樣欠缺結構意義,然而風格的模擬和音色追求卻顯而易見。如作品中長笛獨奏有關微分音的使用似乎更偏向于追求某種“不準”和“飄忽不定”的音樂風格。樂譜標記的“Wildy fantasic; grotesque”(原始的幻想;詭異的),意在營造神秘、野性的音響畫面。尤其是作曲家要求演奏員以顫音奏法在升高1\4-2\4-3\4的G音間進行自由轉換,其微分音的使用顯然意在模仿自然界之聲而非“樂音”本身。

近代以來,許多作曲家在追求光怪陸離的音響時不再排斥旋律化因素,并逐漸將調性作為制造結構張力的潛在因素運用到作品中。《獵戶座》的多調現象在樂章伊始便已呈現,作品1至4小節中大提、鋼琴、巴松聲部強調的B\#F音便將調性指向b,小提、鋼琴、顫音琴、單簧管I則奏出#F\#A\#C音對其進行填充;而長笛、中提、I提第二聲部的F\C則和#F\#C形成類似“拍頻”效果,暗示c調傾向;到了第五小節,低音強調C音進入,圓號的增四度音程C\#F、鋼琴的#D(bE)\G\#A(bB)則將調性指向g。

在《鯨魚之聲》終樂章“海的夜曲”中,調性標注為B大調。但第一層音高卻由C\F和B\#F上建立的2個純五度進行持續性交替;第二層次為主題三音列;第三層次則是B\#C\#D\#F\#G,并在中音區做背景的五聲音階。可以看出,作曲家并不愿完全將主調性呈現于前。即使標明調號,也想方設法分層處理使之呈蒙眬之感。

由此看來,作曲家在陳述主題音列時更喜歡對其進行片段化強調,這些音高的每種組合都包含潛在調性的暗示,而多調的復合性特征也是由音列本身特點所帶來的。這種處理從聽覺記憶中形成多調的縱向疊合與橫向游移,不僅強化了新穎的音響效果,還沿襲了傳統音樂中的調性思維。

音高的隱性思維則更傾向于突出以音色挖掘為主的音響創作思路。它使音高結構的功能與傳統形成對立。在傳統音樂中,和聲總是與音樂結構、形象、色彩相關。20世紀以來,音色被更多地提到結構力因素的重要位置之上,作曲家重視演奏法的開發,從而探索和產生新音響。將音色作為音樂作品構成的重要參數,更有甚者將其看成是作曲的核心要素。音響和織體形態往往是密不可分的,而構成織體的音高參數便毫無疑問地與音色緊密相連。因此,音高組織形態與創作觀念息息相關。

音高結構的淡化便是其表象之一。它們主要通過三種形式呈現:第一種是利用演奏法造成特殊音響,從而使音高意義喪失。如《睡蓮映像》II樂章就是如此,17至19小節音高結構縱向形成一個六度內的密集音塊,音高包括B\1\4bB\C\1\4#C\D\1\4bD\bE\1\4bE\#F\G\1\4bG音。由于弦樂隊全部以強壓弓+靠碼演奏,導致音高全部“失效”,沒有實際意義。同樣的例子在克拉姆《鯨魚之聲》II樂章中也有類似的處理。滑音在此樂章中毫無意外地成為主要音響,海鷗的擬聲素材為a,chisel piano的滑奏為b,固定低音為c。而鋼琴聲部除了在結構音列基礎上采用滑音效果外,還需使用“beat-glissando”的方式制造一種“鑿鋼琴”的效果。在這里,音高素材變得不再重要。取而代之的是具有描述性、并且長、短各異的滑音,不管是“打滑”或是“顫滑”皆意在模擬鳴叫。即使還能看出人工音列的布局,但實際音高顯然在此處還是被淡化了。第二種是通過性狀同質的某一種或幾種織體的多層疊加,利用壓縮音高縱向疊合空間,諸如微分音、小二度等密集音程造成“流狀”“片狀”“塊狀”的音團來模糊音高,也可使音高結構意義缺失。這種類型的例子比比皆是,此處不再贅述。第三種是即興成分的加入。薩利亞霍相信直覺、重視感性因素,其作品中的音高選擇就帶有很大的即興成分。她預置音高結構,卻又經常將其打破。克拉姆的即興則更多表現為由演奏者帶來的“自由空間”。他放棄常規記譜,釋放周期律動帶來的表現限制;通過描述性詞匯告知演奏者音樂的表現目的;音樂傾向“表演”意義而非僅僅“演奏”,所以預制音高在即興成分加入時似乎也被淡化了獨立于作品之上的結構意義。

結 語

在“音色—音響”音樂中,當極端如拉亨曼一類完全拋棄“樂音”進行創作的同時,也包括一類既有創新又沿襲傳統的音樂作品產生。在這類型作品中,音高觀念及布局效果實際是一分為二的,具對立性。音高一方面被強調、重視,費盡心思進行預制;另一方面又背離預制,用淡化的方式強調其色彩作用。音高被分為兩種角色兩種格調:其一是如女高音般突出并具強烈個性的顯性因素;其二是造就音響色彩的各種形態。它們在作品中根據結構布局和情感需要進行轉換,有時甚至整個篇幅都在為第二種格調服務。它成為尋求音響結果和馬賽克般織體的構成要素之一,而非音高秩序。這種對立性的音高布局好似兩條線索將音樂一分為二:一半追隨了親近傳統的初衷,一半映射追尋聲音實驗的探索。

注釋:

①凱婭·薩利亞霍(Kaija Saariaho),芬蘭當代著名女作曲家。

②喬治·克拉姆(George Crumb),美國當代著名作曲家。

③《獵戶座》,2002年受美國著名克利夫蘭管弦樂團委約而作。

④《鯨魚之聲》,1971年應紐約卡梅拉塔室內樂團委約而作。

參考文獻:

[1](英)肯尼迪,布爾恩.牛津簡明音樂詞典[M].唐其競,等譯.北京:人民音樂出版社,2002.

[2]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典[M].北京:商務印書館,2012.

[3]賈達群.結構詩學[M].上海:上海音樂出版社,2009.

[4](美)庫斯特卡.20世紀音樂的素材與技法[M].宋瑾,譯.北京:人民音樂出版社,2002.

[5]彭志敏.音樂分析基礎教程[M].北京:人民音樂出版社,1997.

[6]周倩.音色—音響的特質及其結構方式——薩麗亞藿《伊娥》剖析[J].南京藝術學院學報,2010(4).

[7]凱婭·薩莉亞霍.我,國家,世界[J].阿爾塞斯新聞,2005(4).

[8]趙曉生.喬治·克拉姆音樂的抒情性格與戲劇意識[J].音樂創作,1986(3).

[9]蔡良玉.論克拉姆的思想和創作[J].音樂研究,1989(1).

作者單位:西安音樂學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載