高校日語體驗式教學探究

作者:程 茜

發布時間:2021-10-09 11:11:26 來源:陜西教育(高教)

[摘 要] 隨著中國國際地位與經濟實力的日益提高,中華文化開始“走出去”。高校日語教學也應緊跟時代發展步伐,立足民族文化之根,幫助大學生樹立正確的民族文化思想。在日語教學中采用體驗式教學法,同時融入中華文化,使學生以后能更好地促進中日文化交流。

[關鍵詞] 中華文化 高校日語 體驗式教學

基金項目:陜西省教育科學十三五規劃2017年度項目(項目編號:SGH17H484);西安翻譯學院一流專業建設項目——日語專業(項目編號:X-YLJS201701);西安翻譯學院《綜合日語》課程校級教學團隊(項目編號:Z1702)。

在日語專業教學中導入中華文化的意義及現狀

1.在日語教學中導入中華文化的意義

進入21世紀,我國提出了中華文化“走出去”,這對中華文化再次繁榮有著積極的推動作用。近年來,中華文化“走出去”成為了我國建設文化強國、增強國家文化軟實力的重要內容,同時還能進一步增強國人的民族凝聚力和民族自豪感,使國家文化建設再上一個臺階。

中華文化“走出去”對日語教學來說也有著十分重要的意義。日語專業學生是一個“特殊的群體”,一方面他們是土生土長的中國人,另一方面他們也是未來與國際接軌的世界人。為響應“一帶一路”倡議,日語專業學生肩負著讓中國走向世界、讓世界了解中國的重任,因而迫切需要在日語教學中導入中華文化,使學生明晰中華文化和其他國家文化的不同之處,進而在立足本國文化的基礎上,努力提升自己的跨文化交際能力。

2.在日語教學中導入中華文化的現狀

就當前而言,在日語教學中導入中華文化確實存在著一些困難。比如高令君曾對他們學校日語專業學生的跨文化交際能力中的中華文化日語表達能力做過問卷調查。調查結果顯示:首先,學生有充足的意愿學習中華文化,但因為他們對中華文化了解得不夠深入,又沒有系統學習過用日語表達中華文化,所以無法更好地宣揚中華文化。之所以出現這種現象,很大一部分原因是教師在日語教學中有關中華文化的教學內容安排不充足,還有一部分原因是學校缺乏綱領性的要求。日語專業學生對中華文化理解不足,除了與教師本身對中華文化的理解不足及教學內容安排有關之外,還和學生的就業領域比較狹窄及日語1級考試和中華文化相脫離有關。這主要是他們出于現實考慮,如果中華文化學習不能給自己的日語考試有大的幫助,那么他們就會忽視或應付中華文化學習,而把主要精力單方面地集中在日語學習上。

當前國內大學的人才培養方案中尚沒有完備的推廣中華文化的設計方案,沒有給學生的中華文化學習一個明確的定義。沈曉敏和劉玥指出,日本文部省學習指導要領明確了讓學生學習漢文的教育意圖,即加深學生對傳統文化的理解,培養學生終身親近古典的學習習慣,加深他們對日本文化和中華文化之間淵源的理解。在這樣的學習指導思想之下,日本的中華文化學習主要分布在國語、社會歷史、高中公民倫理等課程之中。也就是說,日本對中華文化的學習有著明確的綱領和切實可行的方案。與之相比的是,中國大學的日語專業目前尚未和中華文化的學習做好相應的銜接設計工作。

3.在現行日語教材中導入中華文化的必要性

怎樣讓中華文化走進日語專業學生的學習,是日語專業師生必須認真思考的一個重要問題。在查閱相關的教改文獻時,筆者也看到了不少教師提出改編教材的建議。時代在變,中國在進步,讓學生通過新版教材了解新時代的中國是非常有必要的。但是教材的改編和修訂并非短期內能完成的工作,教師不能等到教材完全改版后再在日語教學中導入中華文化,這是因為中華文化“走出去”已經成了刻不容緩的時代重任,教師必須從現在做起。教師可以在新版教材問世之前,以現版教材為依據,通過自己的課堂設計,讓學生從感性認知出發,由淺入深地了解和學習中華文化,不斷激發學生學習中華文化的熱情和興趣。因為興趣是最好的老師,在興趣的引導下,學生會更加積極自主學習,對中華文化的理解也會更深刻,這種能夠激發學生學習興趣的方法,就是體驗式教學法。

關于體驗式教學法的相關研究

“體驗”一詞出自于《淮南子》故圣人以身體之,這說明體驗是指個體的親身經歷,其特征是注重實踐,個體的體驗是幫助個體認識世界的一種較為直觀且感性的手段。

張金華和葉磊認為,所謂的體驗式教學是指,教師通過課堂活動讓學生現場體驗或結合過去人生中的體驗,然后通過反思,使學生從中獲得一定的感悟——這種感悟也許是只能意會不可言傳的,但確實能讓學生對事物有更加深刻的理解,甚至一生難忘。這種教學方法要比純理論性的教學更能使學生獲得相應的領悟與震撼,效果也更加清晰明了。張金華和葉磊還列舉了比較常見的一些體驗式教學法,如情境體驗法、多媒體教學體驗法、模擬現場法、社會實踐法、游戲法、案例分析法、角色扮演法、項目教學法、翻轉課堂,等等。

劉雅妮等認為學生講課法可以激發學生的學習興趣,提高學生的學習積極性和自主學習的能力。當學生成為教學中的主體時,能更好地激起學生的求知欲和責任感。蔣劍紅認為角色扮演可以為學生提供一種參與互動的情境和氛圍,可以使學生通過感知解決問題,進而強化自己的記憶,達到提高自身技能的目的。汪微琦指出,在使用案例教學法時,要注意案例的選取、訓練、研討等,案例教學法能夠突出學生的主體地位,加強師生之間的互動,進一步提升日語教學效果和教學質量。

由上述研究可知,體驗式教學法是被廣大學者所認可的,它的優勢在于把學生放在了教學的主體地位,使學生主動學習。正因如此,文章在總結現行教材中出現的中華文化教學內容的基礎上,探討了如何運用上述方法設計課堂教學及如何提升學生自主學習中華文化的意愿。

現行日語教材中的中華文化總結

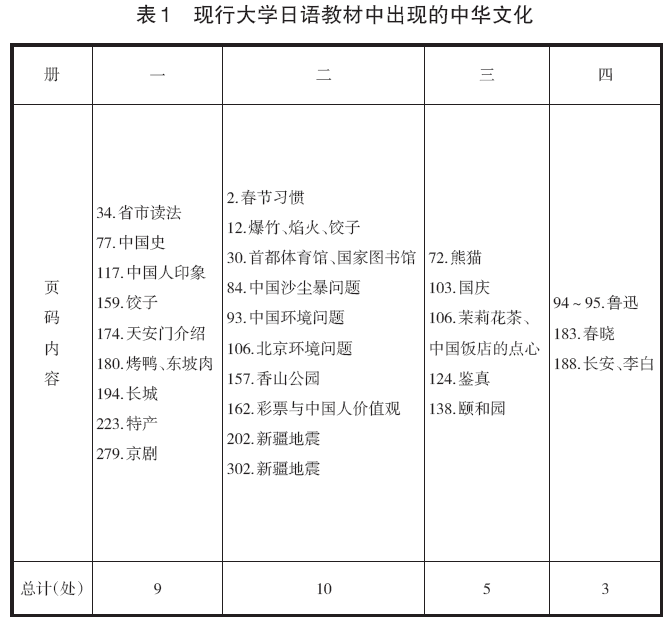

筆者總結了現行大學日語教材(北京大學出版社2009年出版的《綜合日語》(修訂版)(一至四冊))中出現的中華文化,具體如表1所示。

教材中共有27處涉及中華文化,其中,一至二冊出現的中華文化相對較多,因為這兩冊的主人公是在華留學生高橋,從她的視角提及日本人所熟識的中華文化。三至四冊是中國留學生在日本的情節,所以涉及的中華文化相對比較少。

基于體驗式教學的課堂設計方案探討

筆者結合自己的教學經驗采用體驗式教學法,以一至二冊教材中提到的與中國相關的內容為基準點設計方案。方案針對教材特點,在詞句解析和文化擴充等環節加入中華文化。但由于詞句講解和文化擴充的展開方式不一樣,所以需要采取不同的體驗式教學法才能達到預期的教學效果。

1.對詞句解析部分的課堂設計

日語學習者在初學階段都會接觸到“初めまして、どうぞよろしくお願いします”之類的寒暄語,教師在教學中對此句的講解一般為“初次見面,請多多關照”。誠然,這樣的解釋是可以傳達這句話意思的。但中國人在初次見面時,是不會用這么長的句子來寒暄的。符合中國人寒暄特點的句子一般是“幸會幸會”,而日本人的說法表現得很謙虛,客氣地請對方對自己多多包涵。中國人在表達見面之喜時一樣也很謙虛,但表達的意思多是“和您見面讓我感到榮幸”。由此可見,日本人關注的是自己有沒有給對方帶來麻煩,而中國人則是在純粹地表達一種喜悅感,同時注意抬高對方。教師在做這樣的詞句解析時,可以用案例分析法對比兩個句子,使學生在表演和模擬中體會兩句話的不同,這樣做不僅能夠加深學生對詞句的領悟與理解程度,還能使學生進一步感受到兩國文化的不同之處。

2.地域文化交流

教材內容涉及風土人情時,教師可以采用翻轉課堂,按照地緣關系將學生分成若干小組,然后由每個小組選出一個代表來講他們對某個風俗的理解。比如教材中提到的“餃子”,南北方學生對餃子的理解和感情肯定是不一樣的。對北方學生來說他們很熟悉餃子,可北方的區域是很大的,每個地方的人包出來的餃子形狀、烹飪方法、什么時間和什么人一起吃……這些情況肯定不是完全一樣的,而南方和北方的差別那就更大了。那么,南方學生所處區域的人們在過節時吃什么,為什么會出現這樣的差異,對這種差異我們要怎么看……教師可以讓學生用日語把自己知道的表述出來,然后再和其他同學進行分享交流,達到激發不同地域的人對陌生且熟悉的中華文化的興趣。

3.中日文化對比實踐

中日文化對比實踐是難以做到隨時隨地進行的,因為實踐需要工具,還有時間和地點等。教師可以把在一段時間內發現的學生對日本文化的好奇點和不解之處統計出來,并根據學生存在的共性問題進行一次實踐性質的教學指導。比如近年來中國傳統服裝盛行,很多時髦的青年男女都以穿漢服為榮,那么漢服和和服的區別和聯系又是什么?可以在日本文化節時,舉行一次漢服和和服的對比展覽,讓學生來做模特,穿上不同的服裝展示,需要注意的是,要讓漢服和和服模特同時上場,這樣才能讓學生有更加直觀的感受。

結 語

文章在新版教材尚未發行的前提下著眼現實,對在日語教學中導入中華文化進行了一些探究。體驗式教學發相對比較生動活潑,具有鮮明的時空感和真實感,能讓學生在初學階段通過感官體驗獲得大量有趣的感受與心得,激發學生探討中華文化的興趣,為學生奠定扎實的中華文化基礎,使其能為中華文化“走出去”貢獻力量。

參考文獻:

[1]高令君,操慧潔.新“國標”背景下中華文化日語表達能力調查研究——以安徽外國語學院為例[J].池州學院學報,2020,34(1):95-98.

[2]沈曉敏,劉玥.中國傳統文化在日本教科書中的地位與育人價值[J].比較教育研究,2019,41(10):37-44.

[3]張金華,葉磊.體驗式教學研究綜述[J].黑龍江高教研究,2010(6):143-145.

[4]周霞.文化“走出去”戰略背景下高校日語專業本土文化課程建設研究[J].成都工業學院學報,2020,23(1):90-93.

[5]穆雨菲.高校日語專業學生“中華文化失語”現象分析及對策研究[J].新教育時代電子雜志(學生版),2019(37):1-2.

作者單位:西安翻譯學院亞歐語言文化學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載