基于創新能力培養的工科課堂教學模式研究

作者:王麗影 何永垚 呂 磊 王 建 杜常亮

發布時間:2021-10-08 10:46:10 來源:陜西教育(高教)

[摘 要]針對課堂教學改革持續推進中存在的學生創新能力不足的問題,本次研究采用文獻調研、理論分析和實踐驗證的方法,從學生創造潛力開發原理及其對課堂教學的啟示入手,以培養學生創新能力為導向,結合相應的課程特點和工程教育認證中的畢業要求,重構課程目標,優化知識單元,融入行業精神,建立課程資料庫及學習指南,精心設計教學過程,組織多樣化的課堂教學,推行“3+X+1”教學模式,最終形成“知識學習—能力形成—實踐應用—知識再學習”閉環,有效促進學生創新能力的培養。

[關鍵詞]創新能力 混合式教學 油層物理 教學設計 教學模式

基金項目:陜西高等教育教學改革研究項目(項目編號:19BY067);延安大學研究生教改項目(項目編號:YDYJG2019013);延安大學教學改革研究項目(項目編號:YDJGYB19-03)。

引 言

黨的十九屆五中全會提出堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,國家對創新型人才的需求達到了一個前所未有的高度。而高校作為教育的大本營,其現代化建設任務是實現以人為本的教學改革實踐探索和創新創業人才培養。沉浸式學習、翻轉課堂等被應用于教學實踐,一大批“金課”的誕生,則標志著高校教學改革進入到百花齊放的階段。然而,如何將“金課”建設成果轉換成學生的創新能力,使學生成長為具有多元素養的創新型人才,目前仍處于探索階段。本次研究探索多樣化培養學生創新能力的適配條件,優化工科課堂教學模式,為學生提供創新環境,使課堂成為培養學生創新能力的基地。

創新能力研究及其對課堂教學的啟示

縱觀近年來的研究成果,國內學者對創新能力的理解各不相同,但他們對創新能力內涵的闡述基本上可以劃分為三種。莊壽強等認為創新是從創造引申而來的,個人創造能力=K(常量)×創造性×知識量。其中,創造性指創造意識、創造人格、創造思維、創造原理、創造方法之和,知識量指一個人所擁有知識的廣度和深度,而個人創造能力是可以通過相關的教育、激勵等來逐漸提高的。張寶臣等認為創新能力由創新意識、創新思維、創新技能三大要素構成,核心是創新思維。安江英認為創新能力表現為兩個相互關聯的部分,一部分是對已有知識的獲取、改組和運用;另一部分是對新思想、新技術、新產品的研究與發明等。盡管不同的學者對創新能力內涵的界定有所不同,但都包涵了知識基礎、知識重組運用能力及積極創新意識三個方面,并且他們都認為創新能力是可以培養的。

教育的過程應該是創造潛力培養的過程,而創造潛力的培養要遵循一定的科學原理,《行為創造學》認為:一是要先培養創造人格,如自信、質疑、勇敢、勤奮、情感態度、認真求實和獻身精神等。二是開發創造潛力應培養與創造有關的能力,如自學能力、觀察想象能力、接受新思想能力和社交能力等。三是創造性思維產生過程大致可分為頭腦中有一個待解決的中心問題;有足夠的知識儲備和信息資料積累;對要解決的問題進行反復長時間的思考;適當擱置;靈感產生。四是一個人必須有一定的壓力,這樣才能驅散怠惰,激發求知欲,適當的工作或學習壓力有利于創造潛力的開發。五是研討和爭論能夠振奮精神,開闊視野,增強人們的創新意識。六是知識的多少和層次的高低決定著創造成果的層次和科技含量。七是積極友好的創造環境對創造潛力的開發有推動作用。

創造潛力開發原理給了我們三點啟示:一是單純靠提升講課質量無法完成學生創造潛力的培養,可以采用混合式教學,充分利用課前課后的延伸,調動學生的學習積極性,開發學生的創造潛力。二是每門課程都應形成幾個系統性的復雜工程實踐問題,課程學習的過程就是問題解決的過程,給學生營造一個長期思考與積淀的環境,激發學生創造性思維。三是推進課堂思政,用行業精神育人,培養學生的優秀品質和創造性人格。通過五年的“油層物理”課堂教學改革實踐研究總結出的“3+X+1”教學模式(3即“行業精神+《學習指南》+復雜工程實踐問題”三種基本構件,X即為多樣化課堂教學模式,1即為一種有效督促考核方式),可以有效促進學生創造潛力的開發。

“3+X+1”教學模式

1.講好行業故事,用“行業精神”喚醒創造人格

認知因素和情感因素是影響學習投入度的主要因素,學習者個人的情感、態度和價值觀對學習行為具有引導和控制功能。好的課堂思政能有效激發學生的學習內驅力,培養創造人格,促進自主學習。如何優選思政內容,使之既能很好地融入專業課堂又能引起學生的共鳴,是課堂思政改革的難點。實踐表明,將行業精神引入課堂是很好的解決方案,行業精神源于工作實踐,形成于特定的行業背景,蘊含著令人感動的行業故事。因而,尋找行業精神與專業知識的結合點,挖掘其中蘊含的感人故事,以文字、圖片或影視資料的形式再現這些感人故事,讓學生感受平凡的行業故事中所蘊含的不平凡的“行業精神”。另外,要注意時長和頻率的把控。學生調查問卷和課堂實施經驗表明,每門課程課堂思政的頻率為1~2周進行1次比較合適,而每節課的思政時長控制在5~10分鐘最為適宜。

以“油層物理”為例,講解石油精神中的“鐵人精神”時,可在課前把大慶油田開發背景資料發送給學生,讓學生在閱讀中感受創業的艱難,組織學生觀看“大慶會戰”視頻,并優選鐵人王進喜在寒冬中跳進泥漿池里用身體攪拌泥漿的片段,使學生在觀影中感受什么是“鐵人精神”。課后拓展部分,讓學生進一步調研“鐵人”事跡,記錄“鐵人名言”,進一步感受“鐵人精神”,最終幫助學生形成自信、勤奮、認真求實的創造人格。

2.明確課程目標,建立學習指南,完善課程資料庫,培養自學能力

根據課程特點,以培養學生創新能力為基礎設計課程目標,構建系統而完備的知識框架。然后根據課程目標,構建詳細可行的《課程學習指南》,在《課程學習指南》中盡可能詳盡地給出各個章節所涉及的不同形式的資料索引,如學習視頻、閱讀材料、分析案例、討論問題、拓展材料、行業背景及思政故事等,以利于學生自學時的查找閱讀。

培養學生的自學能力是培養創新型人才的基石。隨著互聯網與信息技術的快速發展,學生的學習方式呈現多元化的特征,大部分基礎知識學生可以通過在線學習獲得,教師的角色已從傳統的“知識的傳遞者”變成“知識的引導者”,教師的教學過程也變成了指導學生學習,優化評價測試,督導學生完成自學,引入章節測試掌握學生的學習情況,然后將所有過程性評價結果作為學生平時成績的一部分。

3.組織多樣化的課堂教學,開展課堂深度討論,提升學習效果

單一“講授式”教學,無論教師講得多么精彩,都可能會忽視學生的主體性,進而扼殺學生的學習積極性,最好的教育方式是引導啟發學生自己發現知識。另外,如果學生課下進行了充分預習,教師課堂上就不用再照本宣科,而是可以結合學生預習反饋的問題確定教學的重點,然后進行深度教學,教師可以通過問題導向、交流討論、成果匯報等方式強化學生的課堂參與度,使學生在互動中學會分析問題和解決問題,深度的課堂學習能活躍學生思維,培養學生的探索精神和深度思考問題的習慣,從而實現培養創新型人才的目的。

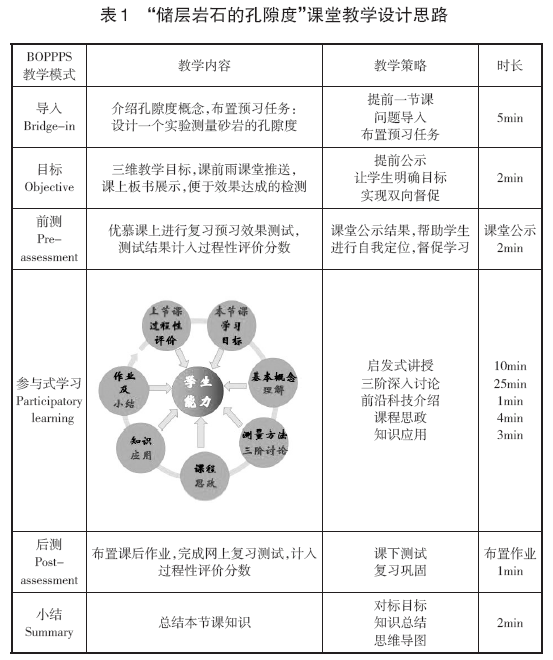

以“儲層巖石的孔隙度”課堂教學為例(見表1)。課堂教學采用改良版的BOPPPS教學模式,在上節課結束時布置下節課的作業,并進行課程導入,給出明確的學習目標。新一節課開始時,公布上節課學生過程性評價成績,幫助學生正確評價自己的學習效果和進行自我定位。課堂實現了全員參與式討論,并點評了學生上節課的預習作業,然后進行“常規設計結果、實驗成敗關鍵問題分析、前沿測試技術討論”三個階段的深入學習。在充分的課堂學習討論后,回顧這個實驗的設計過程,講解開發玉門油田時形成的缺乏設備自己制造的“窮搗咕”精神,對比自己實驗設計過程遇到的困難和開發玉門油田時遇到的困難,用“石油精神”鼓勵學生面對困難時要勤于想辦法,攻堅克難,即適時融入“體驗式”思政育人。最后給出知識的應用范圍,并用思維導圖的形式總結章節內容。

4.形成“5+1”課堂評價方法,加強過程性評價,引導學生注重學科素養的提升

考核是檢驗學習效果的工具而不是目的。然而,從應試教育下走出的學生,總是本末倒置,更多的是關注備考的方式和策略,而不是知識本身,造成自己的學科知識相對碎片化。教學的最終目的是培養學生的學科素養,即在某一學科的學習過程中逐漸形成的學科知識、學科能力、學科思維方式和學科情感等的綜合。因此,課程考核過程要多元化,引導學生注重平時的學習和積累,而不是“考前突擊”。

“5+1”課堂評價方法為“5種過程性評價成績和1種期末考試成績”,期末總評成績計算公式如下:期末總評成績=所有過程性評價成績平均值×60%+期末考試成績×40%,過程性評價成績=中國大學MOOC網站作業互評得分×20%+優慕課網站測試得分×20%+課堂互動加分×20%+工程實踐作業×20%+小組作業×20%。其中,預習效果可由課前測試成績得出,課堂參與度根據個人課堂表現打分,個人及小組作業成績根據中國大學MOOC網站互評得分統計得出。

結 語

工科課堂要想成為培養學生創新能力的有效載體,必須進行精心的課堂設計,采用混合式教學,充分利用課前課后延伸,調動學生主動性,開發學生各項潛力。教師可以將“行業精神”引入課堂,利用體驗式教學引起學生的情感共鳴,激發學生學習內驅力,培養學生創造人格,促進學生自主學習。此外,教師還應積極完善課程資料庫,建立學習指南,優化評價測試,促進學生自學能力的形成,組織多元化的課堂教學,促進學生的深度學習,最終形成“知識學習—能力形成—實踐應用—知識再學習”閉環,有效促進學生的創新能力的培養。

參考文獻:

[1]史靜寰,葉之紅,胡建華,等.走向2030:中國高等教育現代化建設之路[J].中國高教研究,2017,285(5):1-14.

[2]莊壽強.普通創造學(第三版)[M].徐州:中國礦業大學出版社,2006:63-132.

[3]張寶臣.高等師范教育改革與中小學生創新能力的培養[J].教育理論與實踐,2004(4):40-42.

[4]安江英,安連鎖,楊凱,等.產學協同:全方位培養創新人才的研究與持續實踐[J].中國大學教學,2009(10):67-69.

[5]曲道峰,韓劍眾,王彥波,等.基于“知識、能力、素養”深度融合的人才培養教學模式探索[J].科教文匯(上旬刊),2020,508(10):90-91.

作者單位:延安大學石油工程與環境工程學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載