企業參與校企合作的制約因素與對策

——基于112家企業的實證分析

作者:左 拉 孔令夷 賀甲寧

發布時間:2021-10-08 10:19:16 來源:陜西教育(高教)

[摘 要] 本文根據西安、咸陽兩地企業的調查數據,利用二元Logistic回歸模型、SPSS 20.0軟件實證分析了校企合作人才培養中影響企業參與的制約因素。結果表明,企業經營時間、校企合作途徑、政府政策支持與引導對企業參與校企合作人才培養具有顯著影響;企業性質、企業規模、所屬行業對企業參與校企合作人才培養的影響不顯著。最后,為促進企業參與校企合作人才培養提出了相關建議。

[關鍵詞] 企業 校企合作 人才培養 二元Logistic回歸模型

基金項目:本文系陜西省教育廳專項科研計劃項目研究成果(項目編號:17JK0677)。

黨的十九大報告為我國現代職業教育的未來發展指明了方向,要求走好“完善職業教育和培訓體系,深化產教融合、校企合作”的基本道路。校企合作中的企業是重要角色,關系到合作能否順利開展及進行,所以,開展“企業到底想不想合作”的討論,或將成為深化校企合作的基石。我國在職業教育中開展了校企合作的摸索和實踐,獲得了重大成果,但是,這些校企合作仍處于基礎階段,還存在諸多問題亟待解決。近年來,我國人才需求類型和層次呈現出多樣化趨勢,對中高級人才的需求較高。作為人才培養的重要基地,高校必須響應人才需求新趨勢,校企合作人才培養已成為職業教育發展的必然選擇,同時,高校和企業也面臨著新的機遇和挑戰。

國外校企合作人才培養模式

德國職業教育體系的特點是聯邦政府和州政府共同支撐的“雙元制”,高校與企業合作建立“雙元制”人才培養模式。申請這個項目的學生不僅可以進入研究所學習,還可以簽訂由行業協會許可的企業培訓合同。企業要深入參與學生的在校培訓,學生的畢業論文必須由企業和學校雙方共同評估。英國的多元化校企合作模式成果也比較突出,在與工業緊密聯系的理念指導下,該模式要求企業參與人才培養的整個過程。為促進高新技術企業發展,華威大學與其他頂級英國大學提供校企合作的孵化資金、所需的商業知識等,并成立大學科技園,設置跨學科的新工科專業,構建新工科人才培養需要的教學體系,以積極吸納各利益相關者。

為了保證工程技術培訓人員符合行業和企業的要求,美國工程與技術認證委員會(ABET)對學校的專業進行認證,采用最新技術教育認證標準,共有8項一般標準和28項額外標準,包含學習目標、學習成果、不斷改進教育機構教學水平質量和財政資源等。學者Barry指出工程專業的學生需要經歷多個認證周期才能確保其滿足實際需要和工作標準。但是,也有學者提出校企合作人才培養的潛在問題,如校企合作不利于大學研究的獨立性、校企共有的科研成果很難轉化為商業應用等。

我們可以研究已成功的校企合作模式,從中吸取經驗教訓,將其轉化為適合我國國情的模式。本研究以西安、咸陽兩地企業為例,分析企業參與校企合作的影響因素,定量分析各影響因素的作用大小,并在此基礎上提出相關建議。

影響企業參與校企合作人才培養的實證分析

1.變量選擇與指標設計

在分析中,借鑒相關研究成果,基于技術接受模型與信息行為模型,發現企業參與校企合作人才培養的影響因素主要涉及:企業的性質、所屬行業、規模、經營歷時、校企合作的方式方法、政府政策支持和引導,依據這6個方面設計一份調查問卷。

2.數據來源及樣本說明

本次研究向西安、咸陽兩地112家企業進行問卷調查,發放350份問卷,收回334份,其中共有317份有效問卷,有效回收率為90.6%。從企業樣本看,112家被調查的企業中大部分是私有企業,占60.7%,混合所有制企業占27.7%,國有企業占11.6%;企業規模方面,中等企業占50.9%,小型企業占38.4%,大型企業占10.7%;企業運營時間也不同,有16.1%的企業運營不到5年,36.6%的企業運營5~10年,另有32.1%的企業運營11~20年,15.2%的企業運營超過20年。依據企業的差異性進行分析,所屬行業中從事第一產業的企業有18家,占樣本總量16%;56家企業從事第二產業,占比50%;38家企業涉及第三產業,占34%。調查結果顯示共有48家企業參與校企合作,是總數的42.9%,沒有參加的64家企業占比57.1%。多數學校和企業還未建立合作渠道,只有45家企業與學校建立了合作渠道。有關政府政策支持力度的調查顯示,由于政府政策支持力度較弱,校企合作難達到預期效果,只有26家企業受到政府政策支持與引導,約占總數的23.2%。

3.二元Logistic回歸模型分析

為研究企業參與對校企合作人才培養的影響,將校企合作人才培養行為設置為二分類變量,分“參與”和“沒有參與”兩種情況。因變量是二分類變量層面上的,選用二元Logistic模型進行分析,具體分析步驟如下:第一步,賦值因變量。Y=1表示“參與”,Y=0表示“沒有參與”。第二步,進行顯著性檢驗。變量是否通過顯著性檢驗可通過參數估計的P判斷,若P小于顯著性水平α,則該變量通過顯著性檢驗,即對企業是否參與校企合作有顯著影響,否則變量不通過顯著性檢驗。第三步,參數估計。顯著性檢驗的變量對因變量的影響通過估計參數的大小及正負判斷。二元Logistic模型如下:

式中,[χi]是影響企業參與校企合作行為的第i個自變量,βi表示第i個自變量的回歸系數,m表示影響因素的個數,P(Y=1|[χ1],[χ2],…,[χm])表示在m個自變量作用下企業參與校企合作的概率。各變量描述性統計如表1所示:

4.結果分析

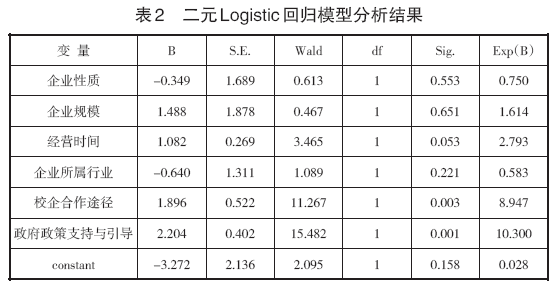

本文選用SPSS 20.0統計軟件展開回歸分析,從模型的擬合優度檢驗來看,似然比的[χ2]為185.307,Cox & Snell’s R2為0.442,Nagelkerke R2為0.610,表明模型的擬合優度較高。具體分析結果如表2所示:

根據模型回歸結果可知,企業經營時間、校企合作渠道,以及政府政策支持與引導具有統計顯著性,其他影響因素沒有通過顯著性檢驗。其中,企業經營時間因素在10%水平下顯著;校企合作途徑、政府政策支持與引導這兩個變量是在5%水平下顯著。回歸系數表明這三個變量呈正相關關系,對企業是否參與校企合作產生了積極影響。有合作途徑的企業參與校企合作的意向更為顯著,同時,受政府政策支持與引導因素影響,企業參與校企合作的積極性會更高。另三個變量:企業性質、企業規模、企業所屬行業因素影響不顯著,說明這三個因素不是影響企業參與校企合作的重要因素,可見不同性質企業、不同規模、不同行業的企業都有可能參與校企合作。

5.小結

以上三個因素是影響企業參與校企合作的主要原因,與企業參與行為呈正向相關的關系。一個長期、穩定、成熟的企業越活躍,越有可能與高等教育機構合作;相較于那些沒有合作渠道的企業,有合作機會的企業更有可能參與校企合作。由此看,合作環境對于企業參與校企合作的決策有著重大影響,政府要對職業教育高度重視,將技術應用型人才培養放在關鍵位置,因政府出臺的政策會在校企合作中起到關鍵作用,可通過宏觀調控引導企業積極參與校企合作。此外,企業的自身實力也會在很大程度上影響其是否會做出校企合作的決策,實力強、想要長遠發展的企業參與校企合作時,看重的是人才,而非利潤。經營時間長的企業,已形成了穩定的企業文化、人文環境與長期發展戰略,它們參與校企合作的動機會更高;而尚處于低發展期的企業則更傾向于開展成本低、見效快的“社會培訓”,參與校企合作的動機較低。

建 議

1.建立完善的政策保障體系

立法改革是保障國家新發展模式安全的關鍵和重要的環節。沒有強有力的政治支持、保障和領導,任何發展模式都不可能實現。目前,我國校企合作的相關政策尚不完備,如在現行政策中,缺乏企業參與培訓的強制性支持和法律支持。要解決校企合作對企業沒有足夠的吸引力的問題,政府可設立專門的校企融合機構,或打造校企交流的溝通平臺,以有效促進校企合作的發展。政府需要制定相應的政策或法律,促使學校和企業都能夠積極探索校企合作,主動提供生產融合服務的方式和措施。在政府校企之間扮演宏觀指導的角色,可有效助推學校與企業的融合。

2.建立互動、互助的校企合作渠道

校企合作的本質是學校與企業雙方聯動,而在目前的我國校企合作中,受學校為解決學生的就業及企業單方面合作意愿淺的限制,學校教育對企業的吸引力較小,使得校企之間的互動互補合作渠道尚未建立。地方政府可制定適當的行政措施、獎勵措施以促進校企合作,如為參與校企合作的企業建立培訓基地,提供信貸優惠或稅收優惠等。此外,還可建立完善的專業評價體系,采用多元化的校企合作方式,全面提升教學效果。

3.形成穩定、成熟、系統的人才培訓體系

在校企合作中,企業應擔當主導角色,企業參與的主動性,可決定校企合作的效果。對此,政府要建立適當的政策機制,促進生產一體化。通過校企合作,企業和學校之間可建立一個健全、完備、穩定的人才培養體系,不僅能加快企業人才培養和選拔的過程,降低企業人力資源成本,還能進一步優化學校人才培養方式。

參考文獻:

[1]吳建新,歐陽河.政府有效介入下的職業教育校企合作長效機制研究[J].職教論壇,2017(10):18-28.

[2]陳瑩.德國雙元制高等教育體系研究[J].外國教育研究,2015(6):119-128.

[3]劉盛.英國華威大學工程教育的經驗與啟示[J].高等教育研究,2019,40(9):104-109.

[4]Franco M, Hase H.University-industry cooperation: Researchers' motivations and interaction channels[J].Journal of Engineering & Technology Management,2015(36):41-51.

[5]丁相午,白慧賓.科技成果轉化問題探討[J].科技創新與生產力,2019(9):41-43.

[6]陶霞.美德日職業教育校企合作模式、制度比較與經驗借鑒[J].教育與職業,2018(8):19-25.

作者單位:左 拉 孔令夷 西安郵電大學

賀甲寧 陜西職業技術學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載