巧用時政資源 推進議題教學

作者:李善婷

發布時間:2021-08-27 15:28:07 來源:陜西教育報刊社

時政資源是思政課重要的教學載體,尤其是時效熱點新聞在課堂情境的創設和教學素材的選用上都有無可比擬的天然優勢。伴隨著《普通高中思想政治課程標準》的出臺,議題式教學成為了一線思政教師的“新寵”,也掀起了思政課教學實踐新潮流。而作為思政課“經典手段”的時政教學與作為思政課“時尚方法”的議題式教學,二者如何實現良性互動呢?筆者以一節觀摩課為例,探討時政教學在議題式教學中的運用。

一、梳理時政脈絡,找尋價值議題

在思政課上,選擇學生關注度高的時效熱點容易激發課堂共鳴,增強教學的情境代入感。但若僅僅停留在課堂導入的情感激發和認知共振階段,就顯得未盡其用。學生也會因為碎片化的信息而對新聞事件形成認知偏差,不利于培養其理性精神。因此,教師要引導學生梳理時政新聞的前因后果,把握事件發展的來龍去脈,既能幫助其形成相對完整準確的認知,也能鎖定學生興趣點和疑惑點,從而在為學生解疑釋惑中尋找有新聞價值、學科價值、育人價值的思政課教學議題。

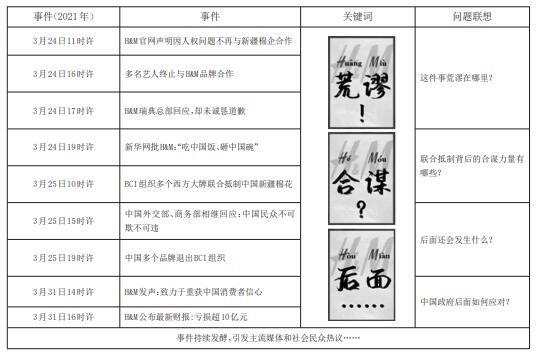

筆者以近期西方大牌聯合抵制中國新疆棉花事件為例,引導學生以圖示形式梳理新聞事件,并提煉事件關鍵詞,勾勒出自己的問題串。

將紛繁復雜、瞬息萬變的新聞信息以荒謬、合謀、后面三個關鍵詞來串聯,引發學生思考,由學生提出問題,打造完全開放的課堂,雖然增加了教師把控課堂的難度,但注重課程的生成效果,注重知識的形成過程,讓議題式思政課堂更加真實有效,也更加趣味橫生。

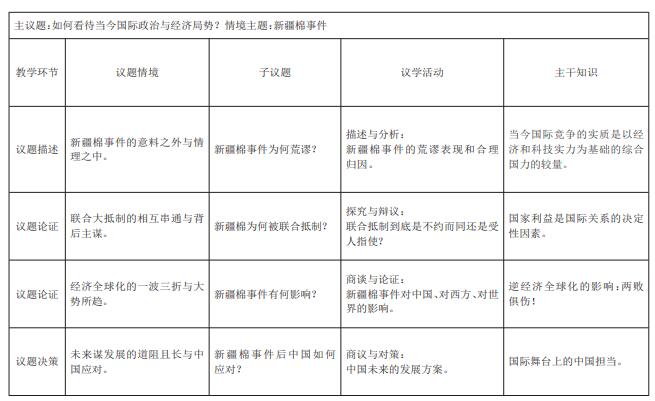

二、圍繞議題探究,實現綜合構建

鮮活有序的時政素材激發了學生的學習動機,即時生成的問題聯想產生了課堂的認知沖突,在此刻恰到好處地引導學生分析問題,按照議題式教學的模式對時政素材進行重構和剖析,就能水到渠成地幫助學生完成對教材知識的綜合建構。以新疆棉事件為主情境,可以對教學內容進行議題式設計。(如上表所示)

教學情境貼近學生生活,議題設計符合學生心智,且具有一定的梯度和層次,于是就把國家利益這個大概念很巧妙地落到新疆棉這個小切口上,學生想說、敢說、能說、會說,教學互動也變得充分、豐富和立體。學生正是在對這些問題的自主探究與合作交流的過程中,完成了自主構建,這里的構建是知識層、情感層、思維層的綜合構建。

三、時政議題交互,激發政治認同

著名教育家懷特海認為:知識不應該是僵死的、貧瘠的、無生命的,而應該是豐富的、鮮艷的、有活力的。時政新聞為議題教學提供了適切情境,充實了知識邏輯,讓教材內容變得靈動起來;而議題教學也充分挖掘了新聞細節,最大程度地發揮了時政價值。二者相輔相成、相得益彰,共同為實現學科核心素養的落地生根而服務。

在這節以新疆棉事件為背景的議題式思政課上,教師提出了很多有認知沖突的問題:新疆棉事件是意料之外與情理之中?聯合抵制到底是不約而同還是受人指使?經濟全球化是大勢已去還是大勢所趨?中國是默認屈服還是奮起反抗?這些問題的答案都不是馬上能得出的,而需要在辯證思考和深度學習中完成對國際政治經濟局勢的認知:面對激烈的國際競爭,某國選擇了經濟封鎖,中國選擇了開放包容;面對他國的合法利益,某國選擇了“吃飯砸碗”,中國選擇了普惠共贏;面對經濟全球化,某國選擇了逆其道而行之,中國選擇了順勢而為……事實勝于雄辯,不同國家在國際舞臺上的形象高下立見。此時無聲勝有聲,學生自己就產生了對國家的制度認同、理論認同、道路認同和文化認同。同時,學生也意識到:在倡導構建人類命運共同體的大背景下,國際局勢依然緊張,國家利益依然重要,作為未來接班人的自己,責任依然重大。這樣,學生就從思想上政治認同進一步深化為知情意行的綜合遷移。

思政課作為關系國家意識形態安全的重要支撐和學校立德樹人的關鍵課程,在教學時教師一定要注意“灌輸性和啟發性相統一”。教師沒有單方面的知識講授和粗暴的價值輸出,而是通過反復地創設時政情境、激發學習動機、設計價值議題、引導探究合作,讓學生感悟教材中看似很官方、很抽象實則很豐富、很具體的學科內容,從而水到渠成地培養學生的政治認同素養。

習近平總書記曾告誡我們:“‘大思政課’我們要善用之,一定要跟現實結合起來。上思政課不能拿著文件宣讀,沒有生命、干巴巴的。”作為一線教育工作者的我們,要努力在時政新聞中挖掘最鮮活的思政課素材,在議題設計中探尋最有效的思政課模式,善用“大思政課”,努力讓思政課與新時代同頻共振!【本文系2019年陜西省中小學教學能手專項課題《面向00后:高中思想政治議題式教學的優化策略研究》(GZZ1819069)階段性成果】

作者單位 西安市曲江第一中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載