歷史教學中學生概括能力的培養

作者:袁曉勇

發布時間:2021-06-21 10:29:28 來源:陜西教育報刊社

概括類題目是中學歷史常考的一種題型,主要考查學生的閱讀能力、分析能力及解決問題的能力。因此,教師要重視學生概括能力的培養,引導學生了解概括的方法,幫助學生構建牢固的知識體系。在高中歷史教學中,學生碰到一些概括問題時,往往束手無策。筆者曾給學生舉過這樣一個例子:假如今天你在某個圖書館做志愿者,圖書館來了一批新書,你的任務就是要把這批書擺放在正確的位置,如果你拿到了一本《舊制度與大革命》,你應該怎樣做呢?此時,教師就可以引導學生從“歷史—歐洲歷史—法國史—法國近代史”的大致方向完成圖書擺放任務。在這個過程中,學生就會明白比“舊制度和大革命”高一級的是“法國近代史”,比“法國近代史”高一級的是“法國史”,比“法國史”高一級的是“歐洲史”,比“歐洲史”高一級的是“歷史”,這就是概念不斷形成的過程,也是概括的過程。

一、概括能力與高中生的思維發展

概括是指擺脫具體內容,在各種對象、關系或運算結構中抽取相似的、一般的和本質的東西的思維過程。概括能力是指把不同事物或同一事物的不同部分、不同特性、不同方面中的一般的東西聯系起來的能力。從學生的思維成長規律來看,概括能力是衡量學生個體認知水平的重要方面。因此,在一些經典的綜合性智力測試中,抽象概括能力被列為重要的評估內容之一。大量研究表明,學生的概括能力雖與性別無關,但與認知水平、知識經驗、學校教育等因素有著十分重要的關系,概括能力是隨著學生年齡的增長而增長的,高中是學生概括能力發展的一個重要時期。

《中國學生發展核心素養》課題組組長、北京師范大學資深教授林崇德認為,從思維特點上講,概括是思維的首要特征,概括是思維品質的基礎,概括能力強與弱能夠體現一個人的知識水平、認知能力。從教學實踐來看,學生學習和應用知識的過程是一個概括的過程,知識遷移的實質就是概括。不會概括,學生難以掌握知識、形成概念,也不會應用所學知識。因此,學生的概括能力越強,他的創造能力就越突出。

那么,什么是概括?如何概括呢?筆者從概括的定義入手,結合一些教學案例,對學生概括能力培養的途徑進行了詳細的分析。

二、“概括”的定義與解釋

常見的“概括”的定義或解釋有以下三種。

第一,《現代漢語字典》(第6版)將概括定義為:歸納、總括,概括出一些共同特點。這個解釋強調從事物的共同點入手進行概括。

第二,《中國大百科全書》(心理學卷)將概括定義為:概括是指將抽象出來的各個事物的共同屬性結合起來。抽象是從眾多事物中抽取出共同的、本質性的特征,而舍棄其非本質特征的過程。這個概念給出了方法層面上的定義,即抽象出共同屬性。例如,我們可以從“猴”“人”“鳥”中抽象出共同屬性,概括為“動物”。

第三,概括也是概念外延的擴大法,就是通過減少概念的內涵,擴大概念外延的一種邏輯方法。從思維路徑來說,是由種概念過渡到屬概念的過程,種概念稱為“下位概念”,屬概念稱為“上位概念”。我們都知道,凡是具有種屬關系的兩個概念,在內涵和外延之間都具有反變關系,即種概念的內涵比屬概念的內涵多,而外延小;屬概念的內涵比種概念的內涵少,而外延大。反變關系是概念進行限制和概括的邏輯依據。例如,在“中學”之間,“學校”是屬概念,“中學”是種概念。

通過上面的定義,我們就會對概括產生以下認識。第一,概括與學生的邏輯思維能力密切相關;第二,概括是一個抽象的思維過程,人們需要從一類事物中抽象共同特性形成新概念,且新概念與被抽象的事物是種屬概念關系;第三,概括是從種概念過渡到屬概念的過程。

下面,筆者以“2013年全國乙卷文綜第40題”及“2015年全國卷甲卷文綜第40題”為例,簡要介紹一下概括的方法。

2013年全國乙卷文綜第40題(節選),請根據材料并結合所學知識,概括指出我國古代利用海洋的特點。

我國是最早利用海洋的國家之一,殷墟即發現了來自南海乃至阿曼灣的海貝。齊國借助“邊海”的地理條件,發展“魚鹽之利”,成為春秋戰國時最為富庶的國家。漢代“海上絲綢之路”雛形已出現,魏晉而后,僧人“附商舶”西行“求法”,成為佛教東傳的重要方式。宋元時代指南針等遠洋航行工具的使用,使海外貿易達到鼎盛。(摘自白壽彝主編《中國通史》)

第一,我們可以從“南海”“邊海”的共同點抽象出“近海”,從“阿曼灣”到“遠洋”這一概念中了解種屬概念關系,就可以形成簡短的表述:從近海利用到遠洋開拓,或者利用范圍從近海擴大到了遠洋。

第二,從“魚鹽之利”“海上絲綢之路”“海外貿易”反映出的共同屬概念應該是“經濟交往”或“經濟交流”。從“求法”“佛教東傳”反映出的屬概念應該是“文化傳播”“文化交流”,可以形成簡短的表述:以經濟交流和文化交流為主。

第三,從“指南針”“遠洋航海工具”反映出的共同屬概念應該是“先進科技”,因為在宋元時,指南針等航海工具是“先進科技”。

在此,筆者需要說明的是,高中階段要求學生能夠理解、靈活運用概念,并能夠根據情境合理地區分屬概念與種概念。

2015年全國卷甲卷文綜第40題(節選):根據材料并結合所學知識,概括孟子的法制思想。

《孟子》記載了孟子與學生關于法律問題的討論。學生問:“舜做天子后,假如其父殺人,舜的法官該怎么辦呢?”孟子回答:“抓起來就行了。”學生問:“難道舜不阻止法官嗎?”孟子說:“舜怎么能阻止呢?法官是按職責辦事。”學生又問:“那舜該怎么辦呢?”孟子說:“舜應當放棄天子之位,毫不顧惜,然后偷偷地背上父親逃到海邊住下,一輩子都很快樂,把曾經做過天子的事情忘掉。”(據《孟子》)

在這里,孟子講的是一個有關法制的故事,說舜的父親如果殺人了,當法律和親情出現沖突時,作為天子應該怎么辦。“舜、舜父、法官”都是形象的比喻,“舜”代表的屬概念是“權力”,而“舜父”代表的屬概念是“倫理”或“人情”。在這里,并不需要學生通過大量的材料抽象出“權力”“人倫”,而是要讓學生在已有的概念體系中靈活運用。

總之,通過對概括的概念梳理及典型題目的探討,我們大致了解了概括的方法,概括的過程就是學生構建概念體系的過程,也是對歷史深入了解的過程。

三、提升學生概括能力的策略

在日常教學過程中,筆者認為可以從以下三個方面培養學生的概括能力。

(一)用科學的方法講授歷史概念

教師講授概念時,可以采用規則到例證的方法教學,即先為學生提供一個概念的定義,然后通過不同例證強化這一概念。

1.給所教概念一個準確的定義,告訴學生它的上位概念(屬概念)是什么,并為學生具體分析它的關鍵特征。

2.通過定義對概念進行歸類,幫助學生理解概念的屬性。

3.用正例和反例說明概念的關鍵特征。

4.為學生提供正例和反例,要求學生解釋這些事例與所學概念的關系。

總之,大部分的概念都可以按照這個方法進行教學。

(二)以教材目錄為線索,梳理概念層級,尤其是梳理不同概念的種屬關系

目錄是呈現知識與概念的重要載體,目錄代表著概念的不同層級。從一節課延伸到一本書,這是概括的過程;從一本書到一節課,這是分析的過程。

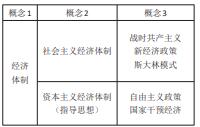

以岳麓版高中歷史必修2第三單元“各國經濟體制的創新和調整”為例,在教學過程中,教師可以引導學生從“經濟體制”到“社會主義經濟體制、資本主義經濟體制”,再到“戰時共產主義”“新經濟政策”“斯大林模式”“自由主義政策”“國家干預經濟”進行概念梳理。學生就會發現概念3與概念2、概念2與概念1前后形成了種屬概念關系(如下表所示)。

又如,講授上述2013年全國乙卷文綜第40題(材料節選)時,教師可以讓學生思考:如果把“魚鹽之利”“海上絲綢之路”“海外貿易”這些概念編入教材,應該如何安排,這個安排的過程就是概括的過程。因此,在概括能力訓練過程中,教師不僅要幫助學生準確掌握概念,還要幫助學生正確理解這些概念的種屬關系。

(三)鼓勵學生在日常閱讀中完善概念體系

中學階段,學生接觸的概念是有限的。因此,在教學過程中,教師要不斷擴大學生的閱讀范圍,讓學生從中了解新概念、豐富和完善概念體系,以此調動學生學習的積極性,培養學生的概括能力。

總之,概括不僅能夠體現學生的認知能力,還能夠體現學生的思維能力。因此,高中教師要重視學生概括能力的培養,幫助學生準確掌握概念,理解概念的種屬關系,進而構建牢固的知識體系。

作者單位 廣東省東莞中學松山湖學校

投稿

投稿 APP下載

APP下載