基于核心素養(yǎng)的生物教學策略探析

作者:馬 永

發(fā)布時間:2021-06-21 10:13:16 來源:陜西教育報刊社

核心素養(yǎng)源于三維目標。在教學中,教師要善于引導,讓學生自主構建專屬的知識體系,并做到真正的會學習。核心素養(yǎng)的落腳點是學生,因此教師要琢磨課堂的每一個小細節(jié),熟悉課標、教材,琢磨教學方法,這樣才會使學生能力上有所提升,品質上有所升華。筆者針對教學過程中的思考及應對措施,如教材處理服務于教學的宗旨、模型建構、實驗創(chuàng)新、概念圖的應用、教法提煉等,就滲透生物核心素養(yǎng)的教學做了一些嘗試。

一、備課時學會擯棄,教材處理務必服務于教學

在人教版高中生物學教材必修2“孟德爾的豌豆雜交實驗”這一節(jié)中,教材中用了“兩種顏色的墨水相混”和“紅花與白花雜交”的實驗作引言,本意是想說明人們曾經將遺傳認為是簡單的融合,同時也想說明這樣的觀點不符合實際。但實際中紅花與白花雜交的確會出現粉色花這樣的不完全顯性的性狀,這對于剛接觸遺傳的學生來說會引起思維的混亂。并且這與孟德爾雜交實驗中,F1呈現完全顯性性狀并形成矛盾,使得學生對后面的遺傳現象產生懷疑。若要單純的闡述融合遺傳的錯誤性,教師可列舉學生熟知的一些遺傳性狀。根據融合遺傳的觀點:如果一個白人到黑人部落生活、繁衍,他的后代的膚色會變得越來越黑,白膚色這種性狀最終會消失。同理可證,一個適應環(huán)境的優(yōu)秀基因也會一代一代地被其他變異基因稀釋掉,進而無法得到傳承。但事實上,白膚色這種性狀不會消失,優(yōu)秀變異基因若適應環(huán)境,會在種群中保留、擴散。基于以上原因,教師應在本節(jié)課的教學中果斷擯棄問題探討部分。

二、授課時善于引導,讓學生在建模過程中體驗成功的喜悅

模型制作在高中生物教材中屢次出現,但大多數教師只是在展示現成的模型,而忽略了其建構過程,無法使科學思維落到實處。高中生要做的是對已有的生物模型進行模仿制作,那么教師可這樣設計:安排學生購買各種顏色的橡皮泥,結合細胞器的形態(tài)、結構、功能等知識,先自己動手制作。然后全班展示交流,評選出優(yōu)秀作品。最后讓優(yōu)秀作品獲得者分享他的模型制作思路和方法。這樣設計的好處,能讓學生最大限度地收獲成就感,培養(yǎng)他們樂于動手的能力。

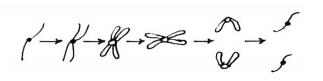

例如,在學習“有絲分裂”這一節(jié)時,傳統(tǒng)的教學是遵循教材安排,把有絲分裂模型作為已知的對象來學習,學生要做的只是觀察圖像,結合文字機械記憶而已。如果改變教學順序,先引導學生識圖,再抽象到有絲分裂的本質,即核DNA復制均分中——為了讓學生徹底理清有絲分裂過程中核DNA含量、染色體數目、染色單體數目的變化規(guī)律,在略去細胞質、細胞器等非本質因素,以一條染色體為主線,構建板圖模型如下:

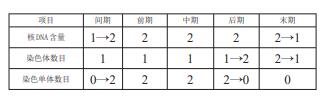

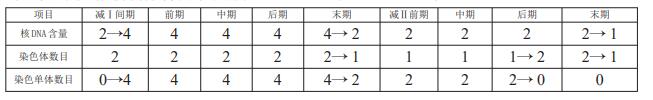

表1 有絲分裂過程中核DNA含量、染色體數目、染色單體數目的變化規(guī)律

學生在學習了必修1模塊后,對有絲分裂已經有了比較深入的了解,這為學習減數分裂打下了堅實的基礎。但減數分裂過程中核DNA含量、染色體數目、染色單體數目的變化規(guī)律,學生還是很難有效掌握,基于以上原因和有絲分裂相關的教學經驗,以一對同源染色體為主線,構建板圖模型如下:

表2 減數分裂過程中核DNA含量、染色體數目、染色單體數目的變化規(guī)律

三、實驗時勇于創(chuàng)新,巧用實驗材料出奇效

在進行實驗教學時,教師要發(fā)揮主導作用,引導學生積極探究。例如,問題探討部分呈現的滲透裝置:①具有半透膜:漏斗口封有玻璃紙。②半透膜兩側的溶液具有濃度差:在演示漏斗中的蔗糖溶液與燒杯中的清水滲透時,一定要讓漏斗中的蔗糖溶液的液面與燒杯中清水的液面相平。理想現象:漏斗中液面會升高。在給學生做演示實驗時發(fā)現很難成功,究其原因,一方面是半透膜的密封問題出現狀況;另一方面本實驗的關鍵點是要有合適的玻璃紙,要求半透膜的孔徑一定要小于蔗糖分子,同時又要允許水分子自由通過,而現實是實驗室玻璃紙只有一種,并且數量有限,這會給教師選擇實驗材料造成困擾。

改進措施:礦泉水瓶從中部切斷,利用上端螺紋包扎半透膜,解決半透膜與長頸漏斗包扎時易脫落、氣密性差的問題,同時可模擬原實驗中倒置的長頸漏斗,解決長頸漏斗較難固定的問題。下端水平放置模擬原實驗中的燒杯,將二者組合模擬整個裝置。實驗時,用瓶身盛水,倒置的瓶口借助螺紋安裝上半透膜,注入蔗糖溶液,注意二者初始液面相平,用記號筆標記初始液面高度,觀察即可。經實踐證明,實驗效果顯著且便于教師攜帶。

也可用馬鈴薯作為實驗材料,對植物細胞的失水和吸水實驗進行設計。實驗設計如下:①馬鈴薯制備,選取一個新鮮的馬鈴薯去皮并切去兩端,一端水平放置,另一端用鉆孔器鉆2個孔,分別記為1號和2號,切忌打穿。②進行實驗,分別向1號孔中加入質量濃度為0.3g/mL的蔗糖溶液5mL,2號孔加入等量的蒸餾水。③觀察現象,15分鐘后分別用滴管從1號孔和2號孔中吸出溶液轉移到量簡中,量取發(fā)生滲透作用后的溶液體積。④結果分析,若1號孔中吸出的溶液大于5mL,則說明馬鈴薯細胞發(fā)生滲透失水。若2號孔中吸出的溶液小于5mL,則說明馬鈴薯細胞發(fā)生滲透吸水。

四、總結時善于捕捉方法,使核心概念間建立聯系

新課程要求學生學會構建概念圖。研讀人教版高中生物教材時發(fā)現,幾乎在每章章末都有一個與概念圖有關的習題。經過仔細分析,我們會發(fā)現教材、教輔資料均未對“概念圖”的概念進行界定,如何構建概念圖也未涉及,只是憑空出現了概念圖相關的習題。鑒于此,多數一線教師對概念圖的理解只是停留在指導學生完成習題的層面。那么,概念圖怎樣構建?有何用途呢?

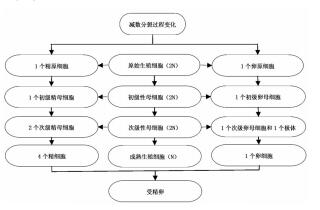

教學視角下,構建概念圖的意義可理解為溫故而知新。通俗講,就是新舊知識之間以點、線、面的方式形成聯系,逐步構建成完整的知識體系。在繪制生物概念圖時,先根據教材內容,列舉要構建概念圖的眾多概念,理清概念間的從屬關系。然后,讓核心概念在最上端或中心向下或向四周延伸,以此類推。最后,在從屬概念間用恰當的連接詞進行連接。高中生物有一個顯著的特點就是有龐大的概念群,通常學生在學習概念時會顧此失彼,為解決學生面臨的窘境,教師理應引入概念圖策略,通過建立結構化的概念圖達到理清概念間的聯系,提高教學效率,下圖是引導學生復習減數分裂過程時繪制的概念圖案例。

五、教法運用時,盡可能以趣味化課堂激發(fā)興趣

生物核心素養(yǎng)作為最先進的理論體系,其出發(fā)點和落腳點是面向每一個學生。而開啟這一旅程的鑰匙就是激發(fā)學生極大的學習興趣,因此教師在提煉教法時要盡可能使課堂趣味化、直觀化。如在講授“生命活動的主要承擔者——蛋白質”這一節(jié)時,學生缺乏有關氨基酸和蛋白質的有機化學知識,是本節(jié)教學內容的最大瓶頸,而氨基酸的結構和蛋白質的形成又屬于微觀知識,比較抽象,所以教師教學時應注意聯系學生的生活經驗。如運用動畫、游戲和形象的比喻,不僅能增加學生對微觀內容的感性認識,激發(fā)學生的興趣,還可以詮釋生命觀念中的結構與功能觀。模擬過程:請一位學生上臺,面向同學,伸開雙手,兩腳并攏,用人體代表氨基酸,軀干代表中心C原子,左手氨基,右手羧基,下肢代表H原子,頭則是R基團。再請一位同學上臺,兩人牽手模擬兩個氨基酸脫水縮合形成二肽過程。另外其他同學在下面站兩排,牽手形成兩條肽鏈。最后,引導學生自己歸納總結鏈狀多肽總是遵循:氨基酸數=肽鏈數+肽鍵數,肽鍵數=脫水數的規(guī)律。在此基礎上引申出環(huán)肽,讓三個或四個同學手拉手圍成一個圓,模擬出環(huán)肽中遵循的規(guī)律:氨基酸數=肽鍵數=脫水數。學生親自參與到教學活動中,以做游戲的方式模擬理論知識的生成過程,這個氣氛是輕松活躍的,也讓學生真正地做到了玩中學,由此學生會滋生出濃厚的學習興趣,對知識的理解也會上升一個層次。

綜上所述,作為一名教師只有在課堂教學中才能實現自己的人生價值。故教師在研讀教材基礎上,要把握教學的每一個環(huán)節(jié),精心設計教法,如此才能形成獨具魅力的教學風格。將課堂教學作為滲透學科核心素養(yǎng)的主陣地,是一個任重而道遠的工作,筆者就教學中引發(fā)的思考做了一些嘗試和應對措施,期望能給廣大一線教師提供些許借鑒。

作者單位 甘肅省張家川縣第三高級中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載