因錯治疑 護花成長

作者:吳海霞

發布時間:2021-05-17 15:58:18 來源:陜西教育報刊社

在日常教學過程中,學生出現錯誤是非常正常的一種現象,學生在課堂中出現的這些錯誤,其實對教師是一種提醒和幫助。作為教師,不管學生在課堂上回答問題正確與否,我們都應該尊重學生,要積極為他們創造自主探究的機會,還要適當地為他們創造犯錯的機會。我覺得,如果一堂課,學生沒有出現任何錯誤,這樣的課很可能是一堂假課。那么,一旦學生出現錯誤,作為教師的我們應該如何處理呢?這是非常值得我們研究的一個問題。

數學名師華應龍一直潛心研究化錯教學,學生出錯時,他不但不會批評,甚至還會大喊一聲:“錯得好!”他對人文化的小學數學教學有著特別的研究,并著力打造“尊重、溝通、寬容、欣賞”的課堂,研讀了他的《化錯教學》,我受益匪淺,回頭再審視自己的課堂,感慨頗多。

素質教育

一、交還權利,讓學生自己發現錯誤

在課堂教學過程中,我們要充分尊重學生,要讓學生成為課堂教學的主體。當我們在課堂上發現學生的錯誤后,不能急于糾正,更不能大發雷霆,要引導學生自己發現錯誤。例如,講授三角形三邊關系一課時,我給出了這樣一道判斷題:一個三角形的三條邊長比是1∶1∶2,這個三角形是等腰三角形。問題提出后,我給學生留了2分鐘思考時間,讓學生回答。第一個學生認為是對的,我沒有立刻評價,而是追問:有沒有不同看法的?當時沒有學生舉手,這表明其他學生都同意這個答案。此時,我繼續引導他們,又拋出了這樣一道題:判斷一個三角形是等腰三角形還是等邊三角形,主要是看它的什么?有學生回答道:“邊”。如果一個三角形的兩條邊相等,那么它就是等腰三角形,如果三條邊都相等,那么它就是等邊三角形。我立刻表揚了這個學生。隨后,我又說道,老師還有一個小小的疑問,哪位同學能幫幫老師:如果三角形的兩條邊長均為1厘米,第三條邊為2厘米,那么它的邊長比是多少?學生異口同聲地回答:“1∶1∶2”。這時,我馬上追問:這三條邊能圍成一個三角形嗎?當時教室就炸開了鍋,學生七嘴八舌地討論著,有一半的學生認為可以圍成三角形,有一半的認為不能圍成三角形。我又鼓勵學生:大家認真想一想、畫一畫、擺一擺,看看你們從中發現了什么。學生開始用橡皮、直尺、文具盒比劃著、計算著,努力想擺出一個三角形,但他們發現好像某個地方出了問題。我當時并沒有提醒他們,只是讓他們再認真思考一下,還可以發表不同的意見。我一直認為,一個能讓錯誤自由產生的課堂、一個能讓學生自由化錯的課堂應該是溫暖的,甚至是激烈的。這時,我看到有學生舉起了手:“老師,我們忽略了三角形的三邊關系‘兩邊之和必須大于第三邊’”。所有的學生這時才恍然大悟,情不自禁地給了這個學生一個大大的贊。

講授這道題時,學生一開始不假思索地回答,如果我直接指出學生的回答是錯誤的,那么這個探究的過程就沒有了,學生對三角形的三邊關系也不會有如此深刻的理解。錯誤不是過錯,教師不僅要溫柔地對待這些錯誤,還要溫柔地對待學生討論錯誤的方式,如果我們想讓學生細心地發現錯誤,就要細心地呵護學生,讓他們發出不同的聲音,雖然有時候他們說得不一定正確,但作為教師的我們不僅要順著學生的思維往下走,讓學生發現錯誤,找出錯誤,還要關注學生發現錯誤的每一個細節,因為錯誤不是有害物。

這里,我突然想起了一件有趣的事。上世紀80年代初,中美兩國相互考察對方的基礎教育,中國考察團看到的景象:美國學生在課堂上自由有余,約束不夠,坐沒坐相,站沒站相,回答問題時甚至不知所問也不知所答,公然在課堂上掰著手指頭做計算題……美國考察團看到的景象:中國學生在課堂上坐得十分端正,聽講特別認真,教師講課的聲音非常洪亮,但學生回答的聲音卻很小,學生安靜地記錄著教師講的每個知識點,教師及時地糾正著學生的每個錯誤……有意思的是,中美考察團在各自的報告里居然不約而同地提出:20年后,中國的科技文化一定會超過美國。然而,20年早已過去,這個預言并未實現。由此可見,教師要想讓學生細心地發現錯誤,就要容忍學生對待錯誤的過程,包括學生思考時的幼稚之舉。

二、對癥下藥,為學生的錯誤準確把脈

在實際教學中,針對學生出現的錯誤,我們要幫助學生準確找到錯誤的根源,從根本上幫助學生解決問題。

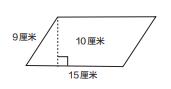

例如,講授計算多邊形的面積時,學生已經學習了計算平行四邊形面積的方法,教材中有這樣一道題:一個平行四邊形的兩條鄰邊分別是15厘米和9厘米,一條高是10厘米,這個平行四邊形的面積是多少?

學生的答案分為這兩種情況:15×10=150、9×10=90。針對這兩種答案,我并沒有表態,而是啟發、引導學生做這一類題目時不能憑空想象,一定要根據題中給出的條件找出平行四邊形的底和高(如圖所示)。

通過提示,學生很快就發現第一種答案是錯誤的,10厘米不可能是15厘米這條邊的高,因為在直角三角形中,直角邊比斜邊短。這時,他們很快就會發現10厘米應該是9厘米這條邊的高(如圖所示),那么,這個平行四邊形的底是9厘米,高是10厘米,它的面積就是90平方厘米。

由此可見,學生在探究過程中,我并沒有評判他們的對錯,而是讓他們找出問題的根源。在我的啟發下,學生在想一想、畫一畫、說一說的過程中,深深地感受到了錯題的魅力,在尋找錯誤的過程中,他們不斷調整思考方向,從中既掌握了解題技巧,又積累解題經驗,從錯誤中找到了算理,這對學生來說就是一種成長。在上面的案例中,學生考慮不周全,沒有畫出正確的圖是出現錯誤的根源。此時,我們可以利用這些錯誤組織教學,換句時髦的話來說,就是讓學生的錯誤“飛一會兒”,讓學生把錯誤多折磨一會兒。

圖形面積的計算是五年級及整個小學階段的重點,教師在教學過程中,將學生尋找錯誤的過程融入教學中,融入師生對話中,融入具體的教學情境中,對學生數學思維的形成有很大的作用。

三、善待錯誤,讓錯誤化作春泥更護花

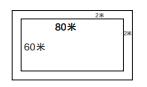

平日里,我們只要在百度輸入“懲罰”兩個字,就會出現“錯誤”這兩個字。將錯誤和懲罰連在一起,幾乎成了人們的一種慣性思維。但在我的課堂中,我會要求學生為回答問題的同學鼓掌,這里面當然也包括回答錯誤的學生,回答錯誤了也要有掌聲,這在以前傳統的課堂教學中簡直是不可思議的。我一直認為,教師對待學生的錯誤時要有耐心,學生要善待自己的錯誤。有這樣一道題:在一個長80米,寬60米的長方形水池的外圍修一條寬2米的小路,這條小路的面積是多少平方米?在小路的外側每隔4米栽一棵香樟樹(四個頂點都栽),一共可以栽多少棵香樟樹?第一問是讓學生求小路的面積,大部分學生都知道畫圖理解(如圖所示),即用現在長方形面積減去原來長方形面積。但是第二問很多學生都答錯了。我是這樣引導學生的:如果在原來的長方形邊上種樹,怎么計算?現在的圖形還是長方形,長方形周長是多少?其實,這就是利用錯誤調動學生的思維,讓學生理清間隔問題在封閉圖形中的應用,以及長方形周長的概念等。

小學數學是一門概念性很強的學科,概念是“思維”的細胞,也是判斷和推理的起點。在小學階段,概念貫穿于數學教學的全過程,學生學習這些概念時難免會出現錯誤,作為教師,我們不能視之為洪水猛獸,而應鼓勵學生積極找出錯誤的根源。因為以生為本的課堂需要善待錯誤,錯誤也可以開出美麗的花。“化錯教學”是指把課堂教學中的差錯轉化為一種教學資源融入后續教學,化錯誤為正確,化腐朽為神奇,變“事故”為“故事”的過程,這與我國古代“相生相克,相反相成”的哲學思想非常契合,不僅能夠培養學生直面錯誤、超越錯誤的求真思維,還能夠將教學活動引向深處。因此,我們應該將課堂教學中出現的錯誤視作一種促進學生情感和智力發展的、難得的教育資源,并能將錯誤巧妙地加以運用,凸顯其應有的價值,只有這樣,才能提高數學教學質量,才能培養學生的數學學科素養。

作者單位 江蘇省南通師范學校第一附屬小學

投稿

投稿 APP下載

APP下載