基于生涯適應力理論的高職院校職業生涯教育體系研究

作者:張 萌

發布時間:2021-04-30 09:43:25 來源:陜西教育(高教)

[摘 要] 本文基于趙小云的6C理論,設計高職學生生涯適應力問卷,并將其作為測評工具對536名高職學生開展問卷調研,評估高職學生生涯適應力現狀,分析學校培養對學生生涯適應力的影響。結果表明:高職院校的培養質量尤其是專業教學、工程實踐、心理教育及就業教育顯著影響學生生涯適應的發展,并在此基礎上構建高職院校職業生涯教育體系。

[關鍵詞] 高職學生 生涯適應力 培養質量

課題:2020年度陜西省中華職業教育社研究課題《高職學生職業生涯適應力評估及提升策略研究——以陜西交通職業技術學院為例》階段性研究成果(課題編號:ZJS202027)。

引 言

隨著科技的迅速發展,工作和職業生涯的特性發生了巨大的變化,人們也面臨著生活方式和學習方式的多種轉變。而生涯輔導中的人職匹配理論作為一種機械靜態人格觀,忽視了人的可塑性和職業選擇的變通性,在快速變化的今天,其局限性更加明顯。因此,培養學生的生涯適應力以促使他們在充滿變化和困難的生涯道路上更好地發展是當前生涯教育的熱點和重點。筆者通過梳理有關研究文獻發現,有關生涯適應力的研究較少關注高職學生這一特殊群體,并且高職院校的職業生涯輔導起步較晚,沒有形成較為系統、全面、持續的教育體系,指導方法單一,課程講授缺乏可供實踐的體驗性教學,學生的職業生涯規劃意識淡薄,發展現狀不盡如人意。由此可見,高職院校學生的生涯輔導亟須加強和改進,并形成系統化、全程化的職業生涯教育體系。

高職學生生涯適應力理論建構

1.研究理論

Savickas根據個體生涯適應力的構成要素,提出了更為完善的建構模式,即4C模式,包括生涯關注、生涯控制、生涯好奇和生涯自信四個要素。

趙小云在Savickas4C理論建構觀點的基礎上,結合中國大學生的特點新增生涯調適和生涯人際兩個維度,其中生涯人際這一維度很好地反映了我國的實際情況,而生涯調適維度意味個體生涯中的自我調整,這一理論的提出受到國內外眾多研究學者的認可和支持,因此本文以趙小云的6C理論作為研究基礎。

2.研究對象

本文隨機抽取了陜西某高職院校600名學生作為研究對象,發放調查問卷,回收問卷565份,其中最終有效問卷534份,回收率為89%,無效的問卷數據不納入分析。問卷調查中,男性占84.52%,女性占15.48%;大一占30.95%,大二占47.02%,大三占7.14%,已畢業占14.89%;城市生源占17.26%,農村生源占82.74%;有兼職經歷占75.69%,沒有兼職經歷占24.31%;擔任班干部占49.4%,沒有擔任班干部占50.6%。

3.測評工具

本次測評采用經過修訂后的高職學生生涯適應力問卷,該問卷包括6個維度,25個題項,采用Liker5點計分,從“完全不符合”到“完全符合”分別記為1~5分,該問卷的內部一致性系數為0.973,KMO=0.930,Bartlett球形檢驗顯著性水平p<0.001,具有較好的信效度。

本研究采用自編問卷,調研高職學生的高校人才培養質量水平,包括學校的文化建設、品德教育、專業教學、工程實踐教育、心理教育、創新教育、就業教育7個培養環節質量的評價。采用Liker5點計分,從“極不滿意”到“非常滿意”分別記為1~5分,該問卷的內部一致性系數為0.837,KMO=0.896,Bartlett球形檢驗顯著性水平p<0.001,具有較好的信效度。

4.研究方法

隨機抽取200名學生進行預測評,利用項目分析逐題分析優劣,將單維性較差的題項進行修訂,最終形成的正式測評問卷包含6個維度、25個題項。正式進行測試和數據收集,對抽取的學生進行由專業人員指導的集體測評,運用SPSS和AMOS對測評數據進行統計分析。

研究結果

1.高職學生生涯適應力現狀

對有效數據進行描述統計處理,可以得出高職學生生涯適應力的總分和各因子的得分。其中生涯適應力總平均分3.79分,居中等偏上程度。接下來對數據進一步分析,生涯適應力低的學生(總均分小于臨界值3)共計61人,占總人數的11.4%,而生涯適應力高的學生(總均分高于4)共計84人,僅占總人數的15.7%,有72.9%的學生居于中等程度。

另外,從維度上看,高職學生生涯人際得分最高3.92分,生涯調適與生涯自信次之,均為3.85,再次為生涯好奇3.81,生涯關注3.75,生涯控制得分最低3.55,可以看出高職學生生涯適應力各維度發展水平存在不均衡性。

采用獨立樣本t檢驗及單因素方差分析ANOVA檢驗高職學生生涯適應力在人口統計學方面的差異,結果顯示:

(1)性別方面只有生涯調適和生涯好奇兩個維度存在顯著差異,其他四個維度差異均不顯著。

(2)年級方面總體上并無顯著差異,只有生涯關注和生涯控制有明顯的差異,根據LSD事后檢驗可知,大一生涯控制水平最高,已畢業其次,大二最低,呈現出曲線型的發展趨勢。大一生涯關注水平最高,大二其次,已畢業最低。

(3)生源地方面總體上并無顯著差異,僅生涯自信有顯著差異,生源地在城市的學生,其生涯自信水平均大于生源地在農村的學生。從得分來看,生涯好奇、生涯自信兩個維度中,城市學生顯著高于農村學生,而在生涯控制、生涯調適、生涯關注、生涯人際四個維度上農村學生顯著高于城市學生。可以看出,不同生源地的高職學生在生涯適應力的發展上各有優勢和劣勢。

(4)兼職經歷方面與生涯適應力顯著相關,與生涯調適和生涯關注差異不顯著。參加過社會實踐的學生生涯適應力發展水平較好。

(5)班干部方面生涯調適、生涯人際及生涯自信三個維度差異不顯著,其他三個維度均有顯著差異。從各維度的得分來看,擔任過班干部的學生生涯適應力優于沒有擔任過班干部的學生。

2.高職院校培養質量評估

對原始數據進行分析處理,可以得出高職學生對學校培養質量的評估情況,得分的主要情況是:品德教育得分最高,為3.89分;其次是文化建設和工程實踐,為3.86分;再次是專業教學3.75分、就業教育3.73分,創新教育3.56分;心理教育得分最低,為3.46分。

3.相關性分析

研究高職學生生涯適應力與學校培養質量的相關性時,由于是否有兼職經歷對生涯適應力和學校培養質量均有顯著影響,因此可以將其作為一個變量進行相關分析,從三個變量總分的相關矩陣可以看出,學校培養質量顯著影響高職學生生涯適應力。

4.回歸分析

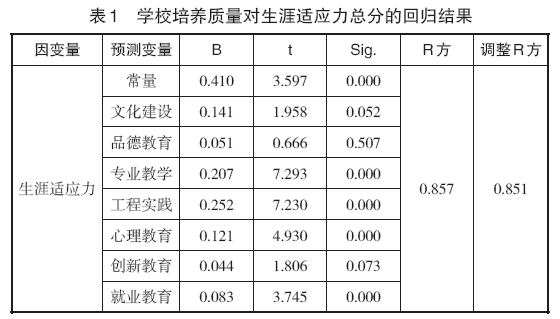

為了進一步研究高職學生生涯適應力的影響因素,本文將生涯適應力作為被解釋變量,學校培養質量各維度作為解釋變量,是否有兼職經歷作為控制變量,逐步進行回歸分析,建立多元線性回歸方程,結果顯示:學校培養質量中有四個因子均達到顯著性水平可以進入回歸方程,見表1。這四個預測變量解釋了生涯適應力85.1%的變異量,預測變量的Bata均為正值,說明這四個因子對生涯適應力均為正向影響,可以得出標準化回歸方程如下:

生涯適應力總分=0.401+0.207*專業教學+0.252*工程實踐+0.121*心理教育+0.083*就業教育

建立職業生涯教育體系

高職院校的培養質量尤其是專業教學、工程實踐、心理教育及就業教育顯著影響學生生涯適應的發展,因此高校若想要幫助學生成功作好職業生涯規劃并獲得較高水平的適應能力,需要將生涯適應力理念融入專業教學中,創建以“生涯發展”為核心的學習環境。一是在專業建設上應充分考慮其與社會現實是否相差太大,考慮到大學生的專業學習與其未來生涯發展是否有關聯。二是在教學內容的選取上需要考慮到學生所學的專業知識能否勝任將來要從事的職業,除訓練學生掌握專業能力和操作技巧外,還要為學生提供挑戰性學習任務,促使學生在已有知識儲備上不斷更新自己的知識和技能,另外,還要注重培養學生的溝通能力、獨立思考能力、自我評估能力。三是在教學方法上采用專題討論、小組學習、問題辯論、實地考察、個案分析等靈活多樣的教學模式,并鼓勵學生積極參加社會實踐;還要注意開設適應市場需求或崗位需要的特色課程,使學生通過解決實際工作中的問題來加深其對理論知識的理解和認識,進而提升學生分析問題和解決問題的能力。

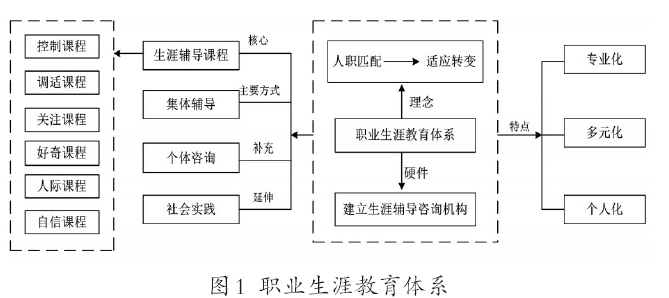

在此基礎上,基于生涯適應力理論,建立以生涯輔導課程為核心、以集體輔導為主要方式、以個體咨詢為補充、以社會實踐為延伸的職業生涯教育體系,如圖1所示。該體系應具有理念現代化,服務專業化、多元化和個人化的特點。專業化指培養一批受過系統的專業培訓,有著扎實的專業知識,過硬的專業服務技能的生涯服務人員。多元化指生涯服務的內容是多方面、全方位、全過程的,比如為學生提供生涯咨詢與輔導,提供與生涯相關的測驗并分析解釋測驗結果,為學生提供有關升學與就業信息,能夠協助學生發展適應性的生涯因應技巧等服務項目。個體化則重視學生的特質差異性,增加生涯服務措施的針對性與適切性。

參考文獻:

[1]趙小云.大學生生涯適應力研究——結構、特點及其與相關因素的關系[D].南京:南京師范大學.

[2]胡曉紅,王艷,常占仁.基于生涯適應力提升的大學生生涯教育策略[J].高校輔導員,2019(10):72-75.

[3]吳潔清,董勇燕,熊俊梅,曹鈺.大學生主動性人格與生涯適應力的關系:成就動機的中介作用及其性別差異[J].心理發展與教育,2016(5):547-556.

[4]張建衛,周愉凡,李海紅,宣星宇.國防科技行業研究生生涯適應力及其影響因素研究:職場回溯視角[J].學位與研究生教育,2019(10):41-47.

[5]趙小云,薛桂英.高校生涯輔導的新方向——生涯適應力教育[J].現代教育管理,2012(10):111-114.

作者單位:陜西交通職業技術學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載