鄉村振興戰略背景下高校人居環境類專業創新人才培養研究

作者:胡星哲 馬 云

發布時間:2020-12-15 15:10:51 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]為落實黨中央鄉村振興戰略決策部署,西安工程大學在學科專業調整的基礎上進行了服務區域經濟文化建設的專業建設思考,針對風景園林專業、環境設計專業、土木工程專業、建筑環境與能源應用工程專業、給排水科學與工程專業實際情況進行了資源整合、專業交叉融合的教學改革,提出了以服務陜西區域鄉村振興為導向,以人居環境建設為平臺,以藝工結合為特色,推進人居環境類專業的深度融合,構建服務區域鄉村振興的人居環境類專業創新人才培養模式。

[關鍵詞]鄉村振興 人居環境 人才培養模式

課題:2019年度陜西高校教學改革研究項目:服務鄉村振興的人居環境類專業創新人才培養模式探索與實踐(課題編號:19BY076);西安工程大學高等教育研究項目:基于國家鄉村振興戰略的人居環境建設創新人才培養研究與實踐。

黨的十九大明確提出實施鄉村振興戰略的重大歷史任務,指出中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。實施鄉村振興戰略是解決新時代不平衡不充分發展的必然要求。教育部《高等學校鄉村振興科技創新行動計劃(2018—2022年)》對高等教育服務鄉村振興提出了明確要求,要求高校要服務鄉村振興發展,完善鄉村振興人才培養模式,加強實踐教學體系建設,提升人才培養能力。鄉村人居環境包括鄉村自然環境、鄉村人工環境和鄉村人文環境三大部分,促進學科交叉與融合創新、建設鄉村振興的協同創新平臺成為鄉村振興戰略背景下人居環境類專業人才培養的必然要求。

近幾年,西安工程大學城市規劃與市政工程學院結合多年的教學實踐,探索出自然與人文、科學與設計、藝術與工程相融合的專業教學發展思路。結合學校自身專業特點以藝工結合為特色,以服務區域鄉村振興為導向,以項目引入和校地合作為手段,以人居環境為平臺,推進相關專業在村莊建筑布局規劃、農房設計水平提升、清潔能源開發應用、農村水環境治理方面相互融合,以此為契機推進環境設計、風景園林、土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程相關專業的深度融合,構建服務區域鄉村振興的人居環境類專業創新人才培養模式。

凝練改革思路,創新人才培養模式

吳良鏞先生的著作《人居環境科學導論》一書中明確了人居環境是指人類聚居生活的地方,是與人類生存活動密切相關的地表空間,是人類在自然中賴以生存的基地,是人類利用自然、改造自然的主要場所。將人居環境系統劃分成了自然系統、人類系統、社會系統、居住系統、支撐系統等五大系統。通過對人居環境系統的梳理不難看出,推進人居環境建設迫切需要多學科的交叉融合。

西安工程大學城市規劃與市政工程學院以服務西部區域人居環境建設為導向,積極推進人居環境相關專業中的土木工程專業在房屋設計水平提升方面、建筑環境與能源應用工程專業在清潔能源開發應用方面、市政工程專業在基礎設施環境治理方面、環境設計專業和風景園林專業在人居環境建筑布局規劃方面發揮各自的專業優勢并進行深度融合。加大人居環境類專業的深度融合,構建藝術與工程相結合、科學與設計相融合、驗證性實驗和創新性實踐相協調的人才培養模式,形成務實有效的服務于西部鄉村振興的人居環境類專業人才培養模式,為區域鄉村振興提供人才支撐。具體的人居環境類專業體系如圖1所示。

構建人居環境類專業交叉融合的知識體系

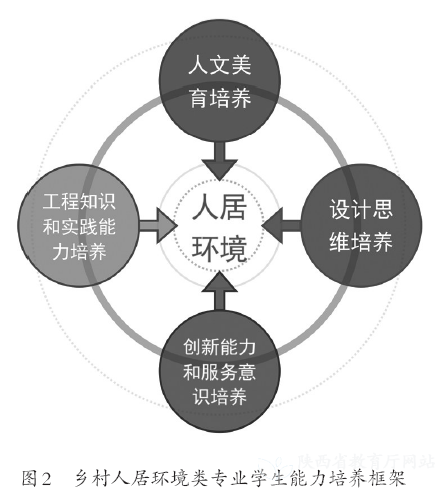

學校人居環境類專業圍繞人居環境各個構成要素開展相關的教學工作和研究工作,通過研究人類聚落及其環境的相互關系與發展規律構建交叉融合的知識體系,以適應國家戰略支撐的“人民美好生活”目標的實現。同時學校積極推進藝工結合的多元化課程體系,加強跨系、跨專業的合作。融合人文美育培養、設計思維培養、工程知識和實踐能力培養、創新實踐能力和服務意識培養等。強調課程間的穿插、融合,以滿足藝工結合教學模式下課程設置的需要。通過科研項目協作,促使具有工程和藝術背景的教師在教學與科研中加強交流,相互之間能取長補短、不斷提高。探索西部區域鄉土文化知識進課堂,結合“百里不同風、千里不同俗”的鄉村風貌,樹立保護和傳承鄉村特色人居環境的服務意識。

筆者通過對陜西鄉村人居環境的相關調查發現,鄉村人居環境近幾年來隨著脫貧攻堅和鄉村振興戰略的持續推進已經有了較大的改觀。村村通水泥路,戶戶通自來水,大量居住條件較差的人民群眾通過危房改造和易地搬遷已經住進了新房,村容村貌提升也在穩步推進,建設美麗鄉村的愿望已在該地區人民群眾的心中扎根,各級政府部門也在不遺余力地持續推進這項工作。鄉村人居環境雖規模較小但體系完備,承載著鄉村居民全部生產生活的物質生產需求和精神文化需求,同時也承載著人與自然和諧共生的生態需求。突飛猛進的建設之下也出現了盲目套用城鎮建設標準所導致的社會人文生態保護與文化延續意識不強的問題,還有基礎設施建設不到位造成的環境問題,以及能源利用不合理造成的資源浪費問題等。這些問題的解決需要人居環境參與者具備全方位的知識體系。

鄉村都有自己獨特的歷史和文化,對學生進行人文美育培養時,要先使學生能理解傳統文化,具備考察分析鄉村獨特居住文化的相關能力,避免出現千篇一律缺失地方文化特色和美感的鄉村風貌設計問題。通過對學生設計思維的培養,可以讓學生掌握鄉村人居環境的相關設計方法,助力鄉村人居環境方案設計的落地和實施。美好鄉村人居環境的最終實現離不開學校對學生工程知識和實踐能力的大力培養,如房屋建設、基礎設施建設和公共服務體系的構建都需要學生有扎實的工程實踐能力。鄉村人居環境建設直接服務鄉村人民群眾的生產和生活,推進過程當中要兼顧人與自然之間的關系、人與人之間的關系的協調等,強化學生的創新實踐能力和服務意識,使培養的學生能夠更好地利用專業知識服務于鄉村人居環境建設。鄉村人居環境類專業學生能力培養框架如圖2所示。

人居環境類專業創新實踐平臺體系建設

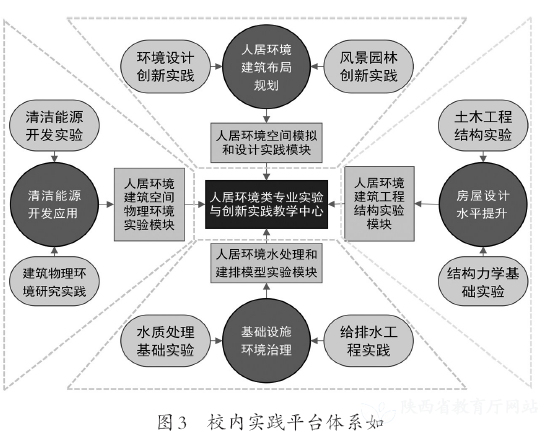

通過資源優化配置積極構建相關實踐教學體系和校內外實踐平臺,建立校內實踐平臺以打破固有的以專業為導向的實驗室體系建設模式,通過梳理人居環境建設各構成要素之間的相互關系,結合學校各專業的發展特點,針對人居環境建設在建筑布局規劃、房屋設計水平提升、清潔能源開發應用、基礎設施環境治理的四個構成要素,有針對性地建立四個相對應的實踐平臺模塊,形成以社會需求為導向的校內實踐平臺體系。

人居環境空間模擬和設計實踐模塊主要針對人居環境建筑布局規劃開展環境設計創新實踐和風景園林創新實踐教學;人居環境建筑工程結構實驗模塊主要針對鄉村房屋設計水平提升開展土木工程結構實驗和結構力學基礎實驗教學;人居環境水處理和建排模型實驗模塊主要針對鄉村基礎設施環境治理開展水質處理基礎實驗和給排水工程實踐教學;人居環境建筑空間物理環境實驗模塊主要針對鄉村清潔能源開發應用進行清潔能源開發實驗和建筑物理環境實踐教學。具體的校內實踐平臺體系如圖3所示。

探索專業教育和區域需求相結合的供給側結構性改革,通過校地合作、建設特色課程、完善實踐教學平臺等手段解決高校專業教育和區域經濟文化建設相結合的問題。通過統籌育人資源和育人力量,探索校地合作項目引入和人才駐村的人才培養模式。發揮項目實踐育人、文化育人在高等教育內涵式發展和高質量人才培養中的重要作用,通過加強人文素質教育、鄉村考察、項目引入課堂、工作室制度等提升學校鄉村振興創新人才培養能力。

結 語

構建服務區域鄉村振興人居環境類專業創新人才培養模式是時代發展的必然要求。對標鄉村人居環境建設的具體需求,結合學校自身藝工結合的特色,通過創新培養模式、構建知識體系和搭建實踐平臺,系統化地推進人居環境類專業的深度交叉融合。以培養學生多元文化素質和創新服務意識等為改革突破口,以提升學生專業知識、服務意識和服務能力為支撐,以提高學生動手能力為抓手,建立起服務陜西區域的鄉村振興人居環境類專業人才培養模式。

參考文獻:

[1]吳良鏞.人居環境科學導論[M].北京:中國建筑工業出版社,2001.

[2]吳良鏞.加強人居環境規劃建設管理與教育科研工作的思考[J].人類居住,2018(4):3-4.

[3]崔國富.以地方高校結構性改革助推鄉村振興戰略實施[J].教書育人(高教論壇),2019(9):4-5.

[4]李秋蕓.高等教育供給側改革研究[J].西部素質教育,2016(8):15-17.

[5]張琳,馬椿棟.基于人居環境三元理論的鄉村景觀游憩價值研究[J].中國園林,2019,35(9):25-29.

作者單位:西安工程大學城市規劃與市政工程學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載