寶雞教研文化研究報告

作者:沈宏軍 王 婧

發(fā)布時間:2020-10-28 10:15:29 來源:陜西教育報刊社

教研文化是一個教研室的靈魂,它凝聚了教研室的歷史傳統(tǒng)、文化底蘊,集中反映了教研員的價值追求、思想觀念和道德風尚。一個教研室只有打造出自己獨特的教研文化,才能對外樹立形象,對內凝聚人心,使全室上下團結一心,共謀發(fā)展。教研文化與教研室的發(fā)展是相生相伴的,因此構建屬于教研室自身的教研文化是教研室謀求發(fā)展的內在動力。

作為教研部門,如何彰顯濃厚的文化氛圍,體現(xiàn)教研特色,是值得關注的問題。2018年年初,寶雞市教研室就把提煉寶雞教研文化列入年度工作計劃之中,力圖通過教研文化的構建,內強素質,外樹形象,以此來提升自身的文化品位,增強內部凝聚力。

一、概念的界定

平常我們所說的教研更多的是指“教學研究”,比較傾向于學科教學方面的探討,這似乎是狹義上的理解。從廣義上看,教研不僅包括對學科教學內容的研究,還應該包括對德育活動的研究。因此,教研被理解為“教育研究”更恰當。

教研文化在百度百科上的解釋是“基于學科內涵,凝結在實踐之中,并成為可被傳承的工作方式、思維方式、行為規(guī)范、價值觀念等,是被普遍認同的意識形態(tài)”。

對于教研室來說,就是大家在長期的教育研究實踐和學習生活中不斷積累、形成、發(fā)展并為大多數(shù)人認同和接受的深刻的思想境界、正確的價值觀導向和與時俱進的精神風貌,是教研員對事業(yè)執(zhí)著追求的工作熱情、科學態(tài)度、寶貴經驗的高度濃縮、總結、提煉,是教研室不斷傳承、不斷發(fā)展的精神財富,是教研室持續(xù)發(fā)展的源泉和動力。

二、構建過程

(一)征集評選

2018年4月,寶雞市教研室向各縣區(qū)教研室發(fā)文征集寶雞教研文化,2018年5月又在寶雞教研微信公眾號上刊發(fā)征稿啟事,面向社會開展寶雞教研文化征集評選活動。在半年時間里,社會各界人士熱情參與,各抒己見。2018年10月,我們對收到的稿件進行了評審,經過初步的評審和遴選,評選出優(yōu)秀稿件10篇。隨后對這10篇優(yōu)秀稿件涉及的寶雞教研文化的核心詞予以整理。

(二)研討提煉

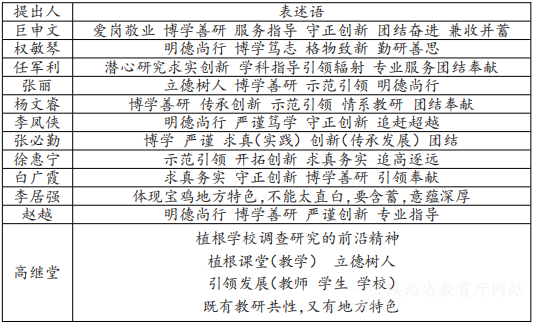

在核心詞的基礎上,2019年3月寶雞市教研室開展了“寶雞教研文化大討論”,各位教研員結合自己的工作經歷,闡述了他們對寶雞教研文化的理解。下表是教研員提出的寶雞教研文化的表述語:

其中出現(xiàn)了七個高頻詞:創(chuàng)新、博學、引領、明德尚行、團結、求真、指導。經過認真梳理,寶雞教研文化的主要內涵逐漸形成共識,這七個高頻詞主要集中于六個方面:

·明德尚行 立德樹人 厚德博學——道德

·博學善研 勤研善思 博學篤志——學識

·引領發(fā)展 專業(yè)引領 示范引領——引領

·服務指導 學科指導 專業(yè)指導——指導

·傳承創(chuàng)新 嚴謹創(chuàng)新 開拓創(chuàng)新——創(chuàng)新

·團結奉獻 團結奮進 團結——團結

經過我們對“道德”“學識”“引領”“指導”“創(chuàng)新”“團結”這六個詞語內涵的研究,提出了寶雞教研文化的核心表述語,有四種不同的表述:

·理性 影響 合作

·求是 引領 合作

·理性 引領 合作

·求是 創(chuàng)新 合作

(三)論證確立

1.探究理性與求是的內涵

理性,一般指概念、判斷、推理等思維形式或發(fā)展活動。其意思和感性相對,指處理問題按照事物發(fā)展的規(guī)律和自然進化原則來考慮的態(tài)度,考慮問題、處理事情不沖動,不憑感覺做事情。

理性認識是認識的高級階段,在感性認識的基礎上,把所獲得的知識材料,經過思考、分析,加以去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的整理和改造,就會產生認識的飛躍。它是認識的深化,是抽象思維,是對事物本質的、整體的和內部聯(lián)系的概括和反映。

在東漢徐干的《中論·治學篇》中有這樣一句話: “昔之君子,成德立行,身沒而名不朽,其故何哉?學也。學也者,所以疏神達思,怡情理性,圣人之上務也。”這里的“理性”意思是涵養(yǎng)性情。

十八世紀的法國唯物主義者認為凡是符合人性的就是理性,主張把理性作為衡量一切現(xiàn)存事物的尺度,建立一個永恒正義的理性王國。在德國古典哲學中,把理性和感性相對,作為認識的一個階段。有理性才能有科學,科學是理性思考后的產物。

理性具備如下內涵:(1)涵養(yǎng)性情;(2)冷靜的態(tài)度,理智控制自己的行為;(3)判斷、推理的思維活動——理性認識、理性思維。

“求是”,《說文解字》中解釋“求”為追求、探究;“是”為“真也”,引申為真諦、規(guī)律、本質。“求是”既指探究自然、社會和人本身運動的奧秘、規(guī)律,更指追求真理的科學態(tài)度、科學精神。

通過對理性與求是內涵的比較,我們有如下發(fā)現(xiàn):理性與求是都是一種認識方法。理性是通過材料的全面分析來了解認識人、事、物;求是是理論聯(lián)系實際,強調從客觀事實出發(fā)來把握事物的本質和規(guī)律。不同之處是:求是是理性思維發(fā)展的結果,只有全面分析、了解人、事、物的現(xiàn)實狀況,才能做到求是;理性的內涵比求是豐富,理性強調的是過程,而求是強調的是結果。

2.探究影響、引領與創(chuàng)新的內涵

影響,以間接或無形的方式來作用或改變(人或事)的行為、思想或性質。現(xiàn)在多指對人的思想或行動起作用。

引領,指帶動事物跟隨他或他們向某一方向運動、發(fā)展。一般多用于人類社會,指引導、帶領人們做事情。

創(chuàng)新,指獲得新知識,形成新觀點;也指超越經驗,超越已有的狀態(tài),有新的發(fā)現(xiàn)和發(fā)明,形成新的成果。

從三個詞語的內涵來看,影響是一個中性詞(從詞語的感情色彩來說),既有正面的影響,也有反面的影響。只有不斷創(chuàng)新,才能引領其他教師。從這個意義上說,引領包含創(chuàng)新之意。另外,教研員“指導 服務”職能具體的表現(xiàn)就是專業(yè)引領,教研員是基礎教育課程和教學的研究者、評價者。教研員首先要學習、研究先進的教育理念和教學方法,其次要能上示范課,在自己的教學活動中要滲透、實踐先進的教育理念和方法,最后要指導教師在日常的教育教學中靈活運用,教研員要以自身的人格魅力和專業(yè)素養(yǎng)引領教師健康成長。

3.探究合作的內涵

合作是個人與個人、群體與群體之間為達到共同目的,彼此相互配合的一種聯(lián)合行動、方式。雖說學科教研是個人的工作,但新時期教研員的工作已不再是單純地研究學科教學,而是要求教研員成為基礎教育課程建設與發(fā)展的推動者。教研員不僅要與一線教師合作,推廣先進的教育理念和教育方法,更要與其他教研員合作,共同完成教育研究工作。教研室作為一個集體一定要有團隊精神,要互相協(xié)作,才能圓滿地完成各項工作。

對這四個方案,我們進行了深入的分析研究,最終確定了“理性 引領 合作”作為寶雞教研文化的核心表述語。

三、寶雞教研文化內涵

黨的十八大以來,堅持把“立德樹人”作為教育的根本任務。育有德之人,需有德之師。古往今來,但凡為師者都注重德才兼?zhèn)洌粌H要傳授學生“謀事之才”,更要傳授學生“立世之德”。習近平總書記用“四有”的標準定義“好老師”,其中“有理想信念”“有道德情操”“有扎實學識”“有仁愛之心”都是對師德的明確要求。教研員作為教師之師,只有具備良好的道德素養(yǎng),做到理性,才能不迷信、不盲從,用科學的精神做好教育教學研究工作,培養(yǎng)有堅定理想信念、有愛國主義情懷、有高尚道德情操、有創(chuàng)新思維的德智體美勞全面發(fā)展的社會主義接班人。

教研員的工作職能是“研究、指導、服務和教育教學管理”,教研室要不斷研究總結當?shù)貎?yōu)秀的教育教學經驗,形成具有地方特色的教育理論體系,教研員不僅要承擔起觀摩送教、專題論壇和課題研究等工作,更重要的是發(fā)揮傳幫帶作用,培養(yǎng)引領教師的專業(yè)成長。

教研室力量匯聚的前提是教研員要有合作精神,分崩離析的單位只能是散沙一盤,精誠合作才是勁旅一支。教研工作是復雜而又繁難的,絕非一人之力、一日之功即可成就一番事業(yè)的,所以集體的力量、智慧的結晶是推動教研事業(yè)前進的動力。一個優(yōu)秀的教研室不應該是一枝獨秀,而應該是春色滿園,每個教研員都有自己不可替代的位置和不容忽視的作用。

寶雞教研文化的內涵就是:團結合作,用理性來指導教育教學研究,引領教師專業(yè)成長。

四、反思

在寶雞教研文化構建過程中,我們經歷了很多的迷茫。雖然提煉出了寶雞教研文化的核心表述語——“理性 引領 合作”,但似乎還不能完全闡釋教研員的思想境界與精神風貌,與我們的心理預期也還有一些差距,我們將在實踐中不斷補充完善。

作者單位 陜西省寶雞市教研室

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載