對生活應激和習得性無阻的作用研究

作者:曹東輝

發布時間:2020-03-30 15:46:44 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]研究目的:探索高職學生性格優勢對生活應激和習得性無助的作用。采用性格優勢量表、生活應激量表和習得性無助量表,抽樣某高職院校學生1099人,用SPSS19.0作數據分析,用AMOS18.0建立模型。結果:①性格優勢與生活應激和習得性無助呈現顯著負相關;②性格優勢對生活應激和習得性無助具有顯著干預效應;③性格優勢在生活應激源和習得性無助之間起顯著中介作用。結論:開發高職學生的性格優勢對其對抗生活應激和習得性無助具有積極意義。

[關鍵詞]高職學生 性格優勢 生活應激 習得性無助 干預效應

基金項目:陜西省重大社會科學基金項目《陜西高校心理健康教育大數據調研分析》(項目編號:2016Z077)。

引 言

塞利格曼于1967年首次提出“習得性無助”(Learning Helplessness)概念,“習得性無助”是指一個人連續遭受失敗和挫折后,面對問題時產生的無能為力或自暴自棄的心理狀態和行為。在咨詢實踐中發現,有相當部分的高職學生處于這種狀態之中。他們之所以會這樣,其實是對生活應激的消極反應。所謂生活應激是指個體面臨或感知到環境變化有威脅或挑戰時作出的應對或適應的過程。高職學生一直在學業上受挫,普遍認為自己并非學習的材料;社會上對高職院校也存在偏見:高職都是沒有希望的學生才會去的學校,這些加劇了高職學生的不自信。這種不自信的泛化會影響其生活的方方面面,不利于他們的身心健康,必須加以改善。

怎么去改善呢?性格優勢就是一條重要路徑。李婷婷(2015)研究了性格優勢在應激和心理健康之間的重要作用,發現性格優勢起到了重要的調節作用;Margeret R. Holmgren(2004)認為性格優勢具有應對壓力的重要作用。性格優勢是上世紀末積極心理學興起所帶來的最具影響力的兩大成果之一,它摒棄了傳統心理學的“疾病模式”,轉向尋求每個個體與生俱來的、與眾不同的優勢,當這些優勢得到培養與實現時,個體才能獲得發展與幸福,社會才能獲得和諧與進步。綜上,筆者認為性格優勢對生活應激和習得性無助會起到重要的緩沖和干預效應,對緩解高職學生習得性無助現象具有積極意義。

研究對象、工具和方法

1.研究對象

本文的研究對象為1099名高職學生,樣本狀況為:性別分布:男生815人,女生284人;年級分布:大一年級819人,大二年級280人;年齡分布:最大年齡24歲,最小年齡16歲。

2.研究工具

本文采用三個量表:性格優勢量表、生活應激量表和習得性無助量表。

(1)性格優勢量表由六個維度構成:①智慧美德是指在知識獲取和運用上所體現出的一系列知性優勢——創造力、好奇心、開放性思維、好學和洞察力;②勇敢美德是指內外意見不一致時,仍然能夠成功完成任務時所體現出的一系列意志優勢——勇氣、毅力、正直、激情;③人道美德是指能夠在與人交往過程中表現友好的一些人際優勢——富有愛心、仁慈大量、知人知己;④正義美德是指健全的社區生活的基礎公民優勢——有責任心、公平公正、有領導力;⑤節制美德是指反對過度、超額的一種有效的力量道德優勢——寬恕、謙虛、謹慎、自控自律;⑥超越美德是指個體與他人、自然、世界建立有意義聯系的能力信念優勢——賞美、感激、希望、幽默、信仰。該量表的克倫巴赫α系數為0.90。

(2)生活應激量表由五個維度構成:挫折刺激、內心沖突、變化事件、外部壓力和自我強加。①挫折刺激主要來自于生活、學業和人際關系三個方面,它主要是指經濟沒有保障,感到生活困難,成績不理想,感到學習受打擊,交往不順暢,總是感到受挫折傷害;②內心沖突是指面臨選擇時的狀態,有雙趨沖突、雙避沖突和多重趨避沖突;③變化事件來自于生活、人際關系和家庭三方面的變化;④外部壓力來源于學業、家庭和日常事務的壓力;⑤自我強加是指來源于個體內部的,由爭強好勝、尋求關注和追求完美三方面組成。該量表的克倫巴赫α系數為0.89。

(3)習得性無助量表由三個維度構成:習得性無助感、適應不良和機網依賴。①習得性無助感主要指人處于習得性無助狀態的幾種感受,由自卑感、挫敗感和依賴感三種感受組成;②適應不良主要是指就業、戀愛及網癮三方面的困擾;③機網依賴是指依賴手機、網絡并難以自控。該量表的克倫巴赫α系數為0.86。

3.研究方法

問卷調查法和統計分析法。

結果與分析

1.性格優勢、生活應激和習得性無助感之間的相關系數

(1)性格優勢與生活應激。智慧美德與生活應激的相關系數為-0.197;勇敢美德與生活應激的相關系數為-0.407;人道美德與生活應激的相關系數為-0.323;正義美德與生活應激的相關系數為-0.328;節制美德與生活應激的相關系數為-0.334;超越美德與生活應激的相關系數為-0.331,顯著性水平均為P<0 .01,可以看出,性格優勢與生活應激呈現極其顯著的負相關。

(2)性格優勢與習得性無助感。智慧美德與習得性無助感的相關系數為-0.206,與適應不良的相關系數為-0.167,與機網依賴的相關系數為-0.152;勇敢美德與習得性無助感的相關系數為-0.378,與適應不良的相關系數為-0.366,與機網依賴的相關系數為-0.335;人道美德與習得性無助感的相關系數為-0.352,與適應不良的相關系數為-0.313,與機網依賴的相關系數為-0.272;正義美德與習得性無助感的相關系數為-0.342,與適應不良的相關系數為-0.333,與機網依賴的相關系數為-0.306;節制美德與習得性無助感的相關系數為-0.298,與適應不良的相關系數為-0.316,與機網依賴的相關系數為-0.312;超越美德與習得性無助感的相關系數為-0.334,與適應不良的相關系數為-0.305,與機網依賴的相關系數為-0.271,顯著性水平均為P<0 .01,可以看出,性格優勢與習得性無助感之間呈現極其顯著的負相關。

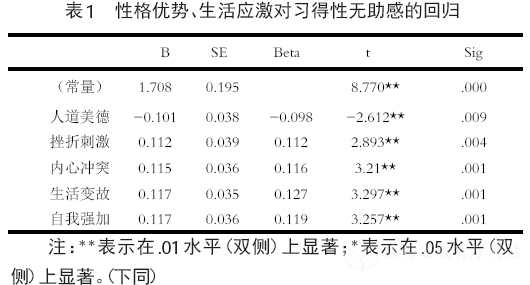

2.性格優勢、生活應激對習得性無助感的回歸

(1)性格優勢、生活應激對習得性無助感的回歸。

從表1中可以看出,對習得性無助感起到預測作用的因子為挫折刺激、內心沖突、生活變故、自我強加和人道美德。回歸的方程為:習得性無助感=1.708+0.112挫折刺激+0.116內心沖突+0.127生活變故+0.119自我強加-0.098人道美德,可以看出五個因子對習得性無助感的解釋率為28.70%。

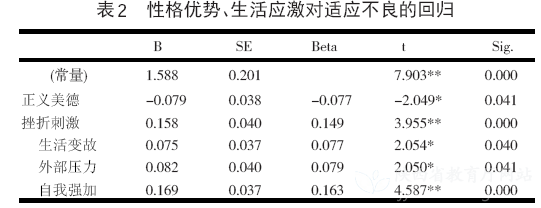

(2)性格優勢、生活應激對適應不良的回歸。

從表2中可以看出,對適應不良起到預測作用的因子為挫折刺激、生活變故、外部壓力和自我強加。回歸的方程為:適應不良=1.588+0.149挫折刺激+0.077生活變故+0.079外部壓力+0.163自我強加-0.077正義美德,五個因子對適應不良的解釋率為32.40%。

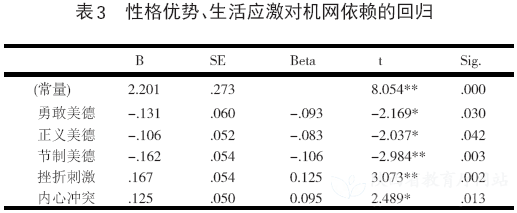

(3)性格優勢、生活應激對機網依賴的回歸。

從表3中可以看出,對機網依賴起到預測作用的因子為勇敢美德、正義美德、節制美德、挫折刺激和內心沖突。回歸到方程為:機網依賴=2.201+0.125挫折刺激+0.095內心沖突-0.093勇敢美德-0.083正義美德-0.106節制美德,五個因子對機網依賴的預測率為21.10%。

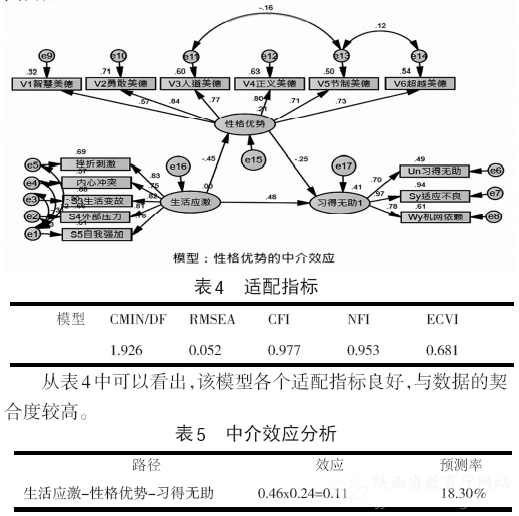

3.性格優勢在生活應激和習得性無助感之間的中介效應(詳見下圖及表)

從表5中可以看出性格優勢在生活應激和習得無助之間起到了部分中介作用,起到了緩沖效應,它的預測率為18.30%。

討論和總結

1.討論

(1)相關性分析。性格優勢與生活應激呈顯著負相關;性格優勢與習得性無助呈現顯著負相關,說明彼此存在影響。

(2)回歸分析。通過回歸分析可以發現生活應激對高職學生的習得性無助有顯著強加效應,性格優勢中的人道美德、節制美德、勇敢美德和正義美德對高職學生習得性無助有顯著的干預效應。

(3)AMOS模型分析。通過建立模型可以發現性格優勢在生活應激和習得性無助感之間起到部分中介作用,說明性格優勢可以緩解高職學生由生活應激導致的習得性無助現象。

2.總結

本文證實了高職學生性格優勢對生活應激和習得性無助的重要作用,性格優勢起到了干預和部分中介的作用。因此,可以從性格優勢的培養入手,尤其是人道美德、節制美德、勇敢美德和正義美德的培養入手,促使高職學生更好地應對生活應激,取得成功經驗,建立自信。

參考文獻:

[1]李婷婷、劉曉明:《中職生性格優勢在應激狀態下對心理健康的影響》,《職業技術教育》2015年第26期,第51-55頁。

[2]李婷婷:《大學生性格優勢、心理應激與心理健康的關系研究》,學位論文,西南大學,2013。

[3]梁笑迎:《美德及性格優勢:對大學生應激過程的中介效應》,學位論文,西安石油大學,2016。

[4]錢玉蘭:《高職高專學生習得性無助現象及其對策探究》,《中國科教創新導刊》2011年第11期,第15-17頁。

[5]冉丑龍、鄭林科:《性格優勢及美德對高職學生生活應激的緩解效應》,《陜西教育》(高教)2019年第6期,第63-64頁。

[6]王曉慧:《基于性格優勢的高職生積極發展策略探究》,《職教論壇》2017年第17期,第13-14頁。

作者單位:陜西交通職業技術學院心理咨詢中心

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載