信息化試點學校信息化課程建設與學生學習能力現狀調查

作者:孫 洋 成冬梅 王 靜

發布時間:2020-03-12 14:43:42 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]為全面貫徹落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》提出“加快教育信息化進程”的要求,教育部在全國范圍內開展了教育信息化試點工作。陜西省國家級試點學校有4所,筆者深入試點學校進行實地考察,與教師和學生進行訪談并發放問卷,對信息化課程建設和學生的信息化學習現狀開展調查研究,了解了學校信息化課程建設水平和應用效果,針對當前的信息化課程建設和應用提出了一些建議。

[關鍵詞] 信息化試點學校 信息化課程 建設 學生 信息化學習 現狀

基金項目:本文為陜西省教育廳專項科研計劃項目《陜西省中小學信息化課程建設與學生信息化學習能力現狀研究》(項目編號:18JK0815); 陜西省教育科學 “十三五”規劃2016年課題(課題編號:SGH16H179);咸陽師范學院校級教改重點項目(項目編號:2017Z019);咸陽師范學院科研計劃項目2019年課題(課題編號:XSYK19035)的研究成果。

中圖分類號:G40-057 文獻標識碼:A研究背景

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》第十九章“加快教育信息基礎設施建設”中提出,信息技術對教育發展具有革命性影響,必須予以高度重視;把教育信息化納入國家信息化發展整體戰略,超前部署教育信息網絡;加快終端設施普及,推進數字化校園建設,實現多種方式接入互聯網。

為全面貫徹落實綱要中提出的要求,教育部在全國范圍內開展了教育信息化試點工作。陜西省有4所高校被列為全國第一批教育信息化試點單位,分別是延安大學、西安歐亞學院、陜西工業職業技術學院和陜西警官職業學院。此次研究就是以這4所學校為樣本,這些學校自獲批試點以來,在建設和完善校園信息化管理、信息化課程、數字化學習資源及應用軟硬件環境上加大了投入,不斷提高教室和其他教學場所的多媒體設備配備比率,實現了校園Wi-Fi的全覆蓋,提升了教育信息化應用水平。

研究內容與方法

1.研究內容

經過這幾年的教育信息化建設和探索,試點學校信息化教學環境和平臺已經搭建完成并不斷完善,部分學校依托教育信息化試點項目建設了形式多樣的信息化課程和數字化學習資源。那么這些試點學校信息化課程建設與使用情況是什么樣的;學生利用多媒體工具在信息化課程中學習數字化資源后,他們的學習方式有怎樣的變化;學習能力結構中的哪些要素發生了什么樣的改變;不同學校學生的學習方式是否有差異,根據這些變化和差異,教育工作者應在教學中做出哪些改變,這些都是教育信息化試點后各位教師應關心和思考的話題。

2.研究對象與方法

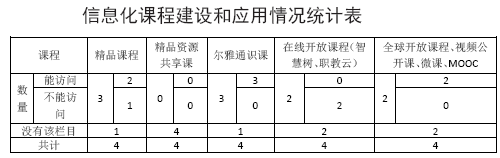

首先,筆者用內容分析法通過互聯網訪問試點學校的官方網站,在網站中尋找教育資源庫、精品課程、微課、視頻公開課、MOOC、精品資源共享課等欄目板塊或二級界面,了解這些學校信息化課程的建設及使用情況。然后以問卷調查的方式了解學生信息化課程的學習情況,以及教師應用數字教學資源的情況。這兩種方法可以相互印證試點學校信息化課程的建設和應用情況,能夠較為準確、客觀地得出研究結論。調查問卷中包含了學生信息化學習方式、學習效果、問題解決能力、信息素養等有關學習能力的問題。利用SPSS 19.0軟件對回收的問卷進行變量賦值和編碼,統計分析和處理相關數據,最后分析本科學校和高職學校在各個項目中的差異,得出研究結論。

2018年5月、6月,筆者深入4所試點學校進行實地調研并發放問卷,共發放問卷800份,回收687份,回收率為86%,其中有效問卷671份,有效率為97%。共調查大一學生421名,大二學生170名,大三學生80名;理科專業學生251名,文科專業學生386名,藝體專業學生34名;男性318名,女性353名,樣本分布比較合理。

調查結果與分析

1.信息化課程建設和應用情況分析

通過訪問網站可以了解到,試點學校的信息化課程主要是早期的精品課程,以本校教師自己建設為主,內容包括案例、課件、習題、教案及教師的課堂實錄,訪問人數不多,有兩三年沒有再次更新。隨著MOOC、國家精品在線開放課程的建設,以及基于移動設備的混合教學模式的開展,部分學校主要使用愛課程、智慧樹、職教云等平臺進行通識課程的教學和學分修取。

另外,部分學校的信息化課程建設還停留在教師自己建設精品課程、教育資源庫的模式上。這種模式雖對信息化課程建設有一定推動作用,但也有一些缺點,如沒有持續的激勵措施促使教師對課程進行完善和更新,在藝術效果和界面美化設計上沒有改進,導致這些資源利用率不高,變成了“僵尸課程”,不能激發學生的興趣。

2.信息化學習能力情況分析

信息化學習能力主要從信息素養、學習方式、問題解決能力、學習效果等方面進行研究。

(1)信息素養

經調查,學生利用網絡學習時首先會選擇搜索引擎,其次是學習網站、APP學習軟件、微信和微博等,說明搜索引擎是學生最為認同和經常使用的學習工具。值得注意的是,在這些學習工具排序中,有53.9%的學生選擇了搜索引擎,比例占了一半,但對排名第二至第五的學習工具,學生的選擇傾向不太一致,如排名第二的是學習網站,占比為30.7%;排名第三的APP學習軟件占比為27.6%,說明除搜索引擎以外,學生對其他學習工具的使用因人而異。搜索引擎雖然檢索信息比較快捷,但是搜到的信息較為龐雜、魚目混珠,所以學校計算機課程教師應加強培訓學生對學習工具的應用及網絡知識的搜集與辨別。

(2)學習方式

①探究學習。在問到“你在生活和學習中遇到不明白的問題會選擇哪種方式解決”時,學生選擇的順序是:首選上網搜索解決,其次是問同學,最后是問教師和父母。說明學生動手操作、探究問題的能力還是有較大變化的,更愿意利用網絡自主探索解決學習生活中遇到的問題。

②合作學習。有62.2%的學生偶爾與同學一起交流、分享使用網絡學習的經驗,21%的學生經常交流,16.8%的學生不交流。在問到“是否經常利用網絡工具與教師交流學習體會,有不明白的問題是否會問教師”時,有59.1%的學生選擇偶爾交流,12.7%的學生經常交流,28.2%的學生不與教師交流。說明學生愿意與同學和教師進行溝通交流,分享學習經驗,進行合作學習,但也要注意,有近三分之一的學生選擇不與教師交流。經了解,這些學生是出于對教師的敬畏或者代溝而不愿意與教師溝通。

③泛在學習。在“一星期中使用零散時間上網學習,如瀏覽學習網頁、學習感興趣的知識、使用百度等搜索引擎檢索學習問題”一問中,學習時長在2~6小時的學生約占四分之一,學習時長在6~12小時的學生約占三分之一,學習時長在12小時以上的學生約占三分之一。說明學生還是經常利用零散時間進行泛在學習,智能手機的廣泛使用使泛在學習成為學生常用的學習方式之一。

(3)學習影響

73.5%的學生表示上課期間偶爾會使用手機上網,16.1%的學生經常使用手機上網,10.4%的學生在上課期間不會用手機上網。47.2%的學生認為對某些課程不感興趣了才會上網,13.5%的學生認為任何課程都想上網。71.8%的學生認為愛不愛學習與能不能上網沒有關系,有不到10%的學生認為有了Wi-Fi后影響了學習。在問到“隨時隨地上網會影響學習嗎?”時67.7%的學生認為自控力強,不會影響學習,而且有了多種渠道還會促進學習。

從以上分析可以看出,教育信息化帶來了豐富的教育資源,使學習更加便捷,學生使用網絡信息不僅不會影響學習,還會促進學習,因此,教育信息化對學生學習的積極影響會更多一些。

(4)學習效果

在問到學習效果時,34%的學生認為學習成績提高了,53.9%的學生認為沒有影響,12.1%的學生認為成績下降了。有28%的學生認為教育信息化環境的建設與學習成績提高有直接關系,53%的學生說不上有沒有關系,19%的學生認為沒有關系。67.9%的學生認為在網絡空間與同學和教師交流會讓自己更輕松,能幫助學習;45.7%的學生遇到疑問時會及時通過網絡檢索解決問題。

通過以上分析可以看出,教育信息化建設與學生學習成績的提高有一定關系,但認為有直接關系的學生和認為沒有關系的學生比例相差不大,有三分之一左右的學生認為成績提高了,也有一小部分學生認為成績下降了。教育信息化建設只是提供了一個更加方便、快捷、查找和瀏覽豐富教育教學資源的環境,并不能完全依賴技術改變教育效果,技術的發展和進步總是有利有弊的,關鍵看使用技術的人怎樣去利用它。

結論與對策

1. 購買和使用第三方平臺已成為未來發展趨勢

信息化課程建設的水平和質量還需加強,學校購買和使用第三方平臺的課程及服務將成為未來發展趨勢。雖然很多學校鼓勵和支持教師建設精品課程資源,但是這種方式存在建設水平較低、使用效果不好、后期維護跟不上等弊端。通過第三方課程平臺將優質教育資源提供給教師和學生使用,不僅能讓學生享用優質的信息化教育服務,還能節省學校建設課程的費用。同時,也能進一步促進課程平臺的建設和完善,這樣的“馬太效應”會促進信息化課程的優勝劣汰。

2.教師的教學方法有所變化

教育信息化的建設和完善促進了教學方式的改變。但是筆者在此次調查中發現,教學方法改革創新的深度還有待于加強,應用效果還有很大的提升空間。教學方法改革很大程度取決于教師的接受程度、改變的意愿及自身的技術應用能力。因此,教育管理者還要加大對教師的培訓力度,出臺各項激勵措施,讓信息化發展帶來的教育紅利能更惠澤于學生。

3.學生的信息素養有較大提升

經調查可知,學生的信息素養有較大提升,信息化環境建設對學生學習負面影響較小,但對于學習效果好壞的認同還存在差異。在調查中,許多學生認為學校加強校園信息化基礎建設后學習方式有了很大改變,自己上網查找資料及收集、檢索信息的能力有了提升,但學生的應用水平和能力還需進一步加強,尤其是學生對信息和資源的高級檢索及甄別還需要計算機基礎課程教師加強指導和培訓。

在教育信息化建設之初,有教育者擔心更加方便的上網環境會影響學生課堂學習效果,通過此次調查筆者發現學生對此的認同感不一致,但認為是積極影響的人更多一些。教育信息化倒逼教育者只有進行自我革新,才能適應新環境新形勢的教育。另外,不同教師使用信息化的水平參差不齊,這也是導致學生對學習效果認同不一致的原因之一。

參考文獻:

[1]《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》,http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm。

[2]黃榮懷、楊俊峰、胡永斌:《從數字學習環境到智慧學習環境——學習環境的變革與趨勢》,《開放教育研究》2012年第2期,第74-84頁。

[3]章業樹、辛曉明:《信息技術與學生學習方式變革》,《中小學電教》2004年第4期,第69-71頁。

[4]勝群力、胡平洲:《技術進步與學習方式的轉變》,《遠程教育雜志》2003年第5期,第16-19頁。

[5]畢華林:《學習能力的實質及其結構構建》,《教育研究》2000年第7期,第78-80頁。

[6]張玲麗:《淺析信息化學習能力的構建》,《工業和信息化教育》2015年第2期,第83-85頁。

[7]李葆萍:《中小學生信息化學習能力城鄉差異分析——基于北京市的實地調查》,《中國教育學刊》2013年第3期,第20-23頁。

作者單位:孫洋 王靜 咸陽師范學院教育科學學院

成冬梅 陜西工業職業技術學院信息工程學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載