新時期高職院校外聘教師激勵機制建構——基于心理契約理論的研究

作者:張玉瓊 趙爭東

發布時間:2020-03-10 11:48:17 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]新時期高職院校外聘教師作為培養技術技能型人才不可或缺的重要群體,具有促進院校內部長遠發展、滿足學生發展需要、強化外部交流合作等不可替代的作用。但外聘教師與高校之間存在心理契約內容趨同度低、違背現象頻發等問題,需要從外部支持和內部優化兩方面出發,形成政府、社會、學校和個體多方協同的激勵機制,達到心理契約的動態平衡。

[關鍵詞]高職院校 外聘教師 心理契約 激勵機制

基金項目:本文系陜西省教育廳2019年度專項科學研究的科研成果(項目編號:19JK0105)。

研究背景

截至2018年底,國內普通高校有外聘教師53.8萬人,占普通高校教師人數的比例由2007年的19.7%升至2018年的31.7%,同比2017年底上升8.7%。外聘教師數量的大幅上升需要高校注重對其心理契約的維護,本文通過建構心理契約管理模式下的外聘教師激勵機制,進一步增強外聘教師的工作滿意度與組織認同感,最大程度地激勵其提高自身的教育教學水平與工作積極性,從而不斷優化高職院校外聘教師激勵機制,提高院校管理水平與辦學水平。

新時期高職院校外聘教師的再認識

1.促進高職院校內部長遠發展

具有豐富實踐經驗的外聘教師能夠緩解高職院校“雙師型”教師質量短缺的問題,還可以通過與專業教師間的學術交流,有效實現理論與實踐的良性循環,進一步優化職業院校師資隊伍結構。另外,相對較低的招聘、培養及進修成本,便于學校提高教學資金使用率,從而促進學校內部發展。

2.滿足高職院校學生發展需要

相較于專任教師,具有豐富實踐經驗的外聘教師可以有效提高技能課程的教學質量,強化對學生專業實踐能力的培養,開闊學生的認知視野,幫助學生更好地將理論、實踐、職業素養融為一體,為學生未來的職業生涯奠定良好的基礎。

3.強化高職院校外部交流合作

一方面外聘教師是院校交流的重要途徑,高校之間的教師互聘可以緩解本校教師數量不足,實現教師之間的交流和相互借鑒,從而提高學院管理、教學和教改水平。另一方面外聘教師是校企合作的重要紐帶[1],聘請企業人員來校任教,不僅能增進雙方之間的感情,深化校企合作,還能讓校內教師更深入了解企業的用人需求,從而提高學生的就業率。

高職院校外聘教師對促進學校內部結構優化與外部長遠發展具有重要作用,但硬性的激勵制度難以滿足外聘教師的多樣化需求,這就需要建立外聘教師對組織軟性的心理歸屬感,即心理契約。

新時期高職院校外聘教師心理契約的管理現狀

著名心理學家施恩提出的“心理契約”是個人將有所奉獻與組織欲望有所獲取之間,以及組織將針對個人期望收獲而有所提供的一種配合[2]。筆者認為,外聘教師心理契約是在雇傭關系中外聘教師與高職院校對彼此需求與期望的主觀認知與理解,雙方相互理解、影響、促進,最終形成一個奮斗的“焦點”。

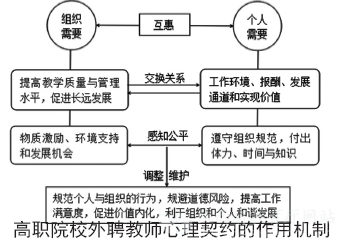

1.高職院校外聘教師心理契約的作用機制

心理契約長期處于交換關系之中,需要是形成交換和互動關系的“啟動裝置”,外聘教師有獲得理想的報酬、良好的工作環境、暢通的晉升通道和實現自我價值的需要,高職院校有提高教學質量與管理水平,進而長遠發展的需要。互惠構成交換關系維系及發展的動力機制,外聘教師遵守組織規范,付出體力、時間與知識,承受精神壓力,高職院校則提供物質激勵、環境支持和發展機會[3]。感知公平是心理契約動態管理的目標,雇傭雙方都在極力追求投入和產出比的相對平等,當外聘教師認為自己盡到了相應的責任卻沒有得到所期望的回報時,就會產生不公平感,進而影響工作積極性。當學校認為自己為外聘教師提供了支持,而對方沒有達到自己的期望時,則會產生不滿。因此,心理契約需要不斷變更、維護,從而規范個人與組織的行為,有效規避外雇傭關系中的道德風險與投機行為[4],促使外聘教師將教師身份融入到自身價值體系中,增強對工作的投入感,最終實現組織和個人的和諧發展。

2.高職院校外聘教師心理契約管理現狀

心理契約內容趨同度低,違背現象頻發是高職院校外聘教師心理契約管理的突出問題。一是多數外聘教師對教師身份缺失自我認同,不愿也不敢與學校管理層、專職教師溝通,從而影響心理契約的動態修正。二是高職院校對外聘教師重“用”不重“養”的消費型用人模式,使得外聘教師的內隱期望得不到重視,反饋的問題得不到解決,從而導致心理契約的違背。

基于心理契約理論下高職院校外聘教師激勵機制的建構

1.外部支持

社會文化、社會規范和法律等是影響心理契約形成的環境因素,高職院校與外聘教師心理契約動態平衡需要國家政策的積極引導和良好的社會氛圍。第一,制定高職院校外聘教師聘任、管理、評價、激勵等方面的保障政策,確保有法可循,有效維護外聘教師合法權益,避免雙方因政策不清而關系緊張。第二,適當提高政府、地區、高職院校對外聘教師成長的支出,如課時補貼、外出考察補助、福利補助等,提高外聘教師待遇[5]。第三,政府通過政策引導社會與高職院校建立“需求對接、人才共用、信息互通”的校企互聘平臺,優化整合學校與企業資源,實現職稱、待遇對等,提升外聘教師價值獲得感。第四,政府出臺相關政策,明確外聘教師的身份,強化“教師”淡化“外聘”身份,推進高職院校“身份管理”向“崗位管理”發展,在全社會形成廣泛認可外聘教師的良好氛圍,進一步強化外聘教師對教師群體的情感認同。

2.內部優化

外聘教師的期望與責任和高職院校的期望與承諾之間的匹配程度是心理契約管理內部優化的決定性因素。

(1)高職院校

第一,根據崗位要求,建立外聘教師勝任力素質模型,并將其應用到選聘、使用、培養、考核和激勵等環節中,雙方根據模型進一步明確彼此的期望,從而為心理契約的建立與調整奠定良好的基礎。第二,制定外聘教師聘用制度,規范聘用程序,保證招聘隊伍的專業性、招聘內容的科學合理性、招聘程序的公平性、組織信息披露的真實性,從而更為全面地了解應聘教師的真實狀況,利于心理契約有效建立。第三,組織入職培訓與定期培訓,共同制定科學的職業生涯規劃,讓外聘教師盡快適應學校環境,領會組織文化中所蘊含的期望與承諾,增強組織認同感,積極將組織目標與個人規劃不斷統一,進而促進心理契約的穩定發展。第四,堅持物質激勵與精神激勵相結合,一是制定公平合理的薪酬制度,可適當向實踐經驗豐富的骨干型外聘教師傾斜,提高其價值獲得感;二是公正評價外聘教師的工作表現,為其提供舒適的工作環境、充足的教學資源、良好的工作氛圍和暢通的職業發展通道,使其從心理上獲得成就感和滿足感。三是尊重外聘教師的多樣化需要,通過持續互動多方位地了解外聘教師在發展過程中的身心需要、價值追求,引導其將教師身份與組織文化內化到個人價值體系中,及時有效對心理契約違背狀況進行干預,確保心理契約的動態平衡。

(2)外聘教師

第一,誠實守信,盡職盡責。外聘教師應如實提供與職業相關的信息,避免信息不對稱導致心理契約的破裂。同時應遵守學校相關制度,不隨意變更教學內容、降低教學標準或終止聘用合同,愛惜教師聲譽與學校名譽,達到高職院校的心理期望。第二,強化溝通,調整期望。外聘教師應積極了解學校的發展歷程、教學要求、組織文化與愿景,以正當的方式反饋個人合理需求,并對個人期望內容進行合理調整,促使雙方在心理契約上趨于統一。第三,情感認同,價值內化。外聘教師要始終牢記,為人師表是教師職業要求的基本規范,個人要不斷自我教育、自我約束、自我檢查、自我提高,在思想上將教師身份、學校文化與個人價值體系充分融合,最終在心理上達到對教師身份與學校文化的高度認同。

參考文獻:

[1]高華:《高職院校外聘教師作用的重新認識及管理思考》,《無錫職業技術學院學報》2010年第9卷第1期,第8-10頁。

[2]施恩:《職業的有效管理》,三聯書店,1992。

[3]田寶軍、蔣芳:《基于心理契約理論的教師激勵機制研究》,《四川師范大學學報》(社會科學版)2009年第36卷第2期,第23-28頁。

[4]劉朝暉:《高職院校外聘兼職教師道德風險及其防范對策研究——基于委托—代理理論》,《湖北工業職業技術學院學報》2015年第28卷第6期,第5-8頁。

[5]程旭、王振光:《高職院校兼職教師的成長途徑及實現機制》,《教育與職業》2017年第24期,第87-90頁。

作者單位:陜西機電職業技術學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載