微課視角下中學地理課堂構建——以《地球的公轉》為例

作者:孔芳芳

發布時間:2020-03-10 12:27:52 來源:陜西教育報刊社

筆者在處理中圖版八年級地理第一節《地球的自轉和公轉》時,一共將本課分三個課時進行講解:《地球的自轉》《地球的公轉》《地球的自轉與公轉》。本文主要講述在《地球的公轉》課時,與傳統講解方法相比,微課的使用帶來了事半功倍的效果。

本課時需要解決的問題:(1)地球的公轉特征;(2)二分二至的時間及太陽直射點運動軌跡;(3)地球公轉引起的四季更替。微課主要運用在前兩個知識點的講解上。

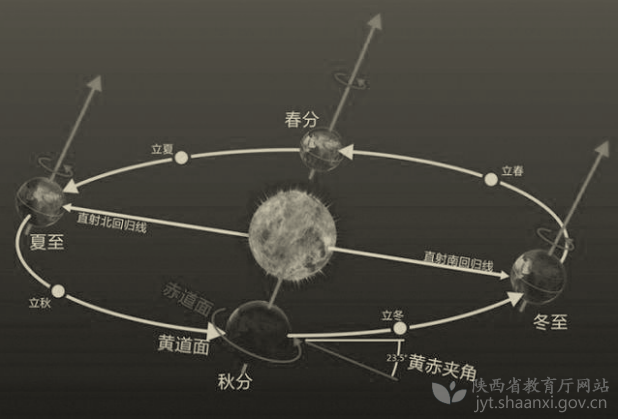

對于地球公轉的特征部分,傳統教學方法是老師引導學生注意觀察課本第6頁地球公轉示意圖(圖1),讓學生回答問題:(1)地球公轉的軌道是?(黑板畫出橢圓軌道)(2)地球公轉的方向?(教鞭比畫自西向東)(3)地球在公轉過程中地軸是傾斜的還是豎直的,地軸指向是否發生變化?

圖1地球公轉示意圖

傳統方法的優點是直接引出地球公轉的特征,但是學生腦海中缺乏對地球公轉直觀的想象,很多學生并不能想象出地球公轉的情況及地球在公轉過程中的自轉狀況。

對比傳統教學方法,微課的使用將展示地球在宇宙中的運動軌跡及圍繞太陽的運動方向,地球在公轉的同時自身不斷地在旋轉,在此教師可以強化自轉和公轉的區別,并引導學生自己說出公轉的概念并加以補充。地理概念是理解地理學的細胞和支架,是認知地理環境的窗口和根基,更是學生地理素養的核心組成部分。中學階段,地理概念是地理課程的核心內容與線索,是學生學習的重點。但是很多時候老師會忽略概念的教學。

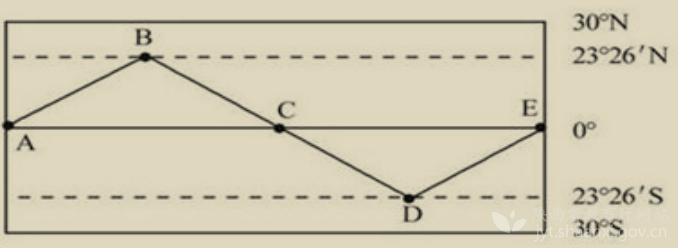

在教學地球公轉導致太陽直射點的運動知識點時,傳統教學方法是通過演示:由于地球公轉時,地軸是傾斜的,所以,地球在公轉軌道的不同位置,受太陽照射的情況不完全相同。我們通過地球儀模擬地球公轉到A、B、C、D四個特殊位置時,用長棒模擬光線,分別找出其對應的直射點。最后,我們根據A、B、C、D四個特殊公轉軌道位置,依次在圖上作出其對應的直射點位置(圖2)。

圖2 太陽直射點運動圖

最后分析可以得到太陽直射點周年回歸運動的規律:太陽直射點在南北回歸線之間不斷往返運動。

該種方法的優點是實現起來比較簡單,但缺點是:(1)考慮到是八年級學生,動手能力及抽象理解力尚沒有完善建立,A、B、C、D四點在整個活動過程中代表不同的緯線,很多學生首次接觸緯線圈容易記混。(2)通過地球儀模擬過程一般是在白天,教室燈光較亮,用的手電筒并不能形成類似于太陽的光線,客觀條件不允許。(3)在買地球儀時,很多學生為攜帶方便買的是特別小的直徑大概十厘米左右的地球儀,在模擬地球的公轉時并不能很好地達到預想效果。

微課作為一種針對性強的微視頻,可以通過直觀的方式呈現地球的公轉,可以通過視頻直觀展示地球公轉軌道面和赤道面之間的夾角,并引出南北回歸線的地理意義。

明白南北回歸線的形成及地理意義后,播放視頻講解地球公轉過程中太陽直射點的運動微視頻,在視頻播放之前講解什么是太陽直射點。

同時在黑板上畫有赤道、南北回歸線的地球簡圖,讓學生根據視頻上所看到的內容去根據以下步驟填充信息:(1)二至日的時間及太陽直射點的位置;(2)太陽直射點的運動軌跡;(3)太陽直射點從南回歸線到達北回歸線過程中經歷赤道時是什么節氣,日期是什么時候?(4)太陽直射點從北回歸線到達南回歸線過程中經歷赤道時是什么節氣,日期是什么時候?最終教師在黑板上畫,學生在筆記本上畫太陽直射點運動軌跡圖。

地理課程尤其是自然地理部分,在講解過程中需要真實情景展現一些地理事物,如河流、山川、大氣運動、太陽東升西落、地球的自轉公轉等,這些學生在日常生活及學習中經常感受到,但是并沒有形成最直觀的理解,那么以什么樣的形式呈現才能達到更好的學習效果,絕對不是傳統的死記硬背。新課改提出的地理學科核心素養指出,要培養學生的人地協調觀、綜合思維、區域認知、地理實踐力,那么學校地理課程不能再培養高分低能、死記硬背的學生。所以作為教師更要緊跟課改的步伐,思考怎樣達成本學科培養目標。

作者單位 陜西省西安市第六中學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載