論職業教育的育人規律與人才培養模式改革

作者:張 雄

發布時間:2019-11-19 15:59:34 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]職業教育與普通教育是完全不同的兩類教育體系,教育內容和教育目的不同,在知識特點、學習特征和教育特點等方面有著質的區別。職業技能知識的緘默性、情境性、案例性、實踐性,決定了其學習是情境認知,要在“行動中獲取知識”和“行動中反思”。職業教育特有的育人規律使其改革時相對于傳統的普通教育而言,職業教育人才培養模式改革要從學校形態、課程開發和課堂教學入手進行變革。

[關鍵詞]職業技能 情境認知 學校革命 課程革命 課堂革命

教育的使命在于對人的整體發展的積極成全。從本質上來說,它涵蓋了普遍意義上的教育。但事實上,傳統的教育理論基本上是指向普通教育的,研究較多的、較為成熟的是普通教育,適宜的對象也是未成年人。我們必須注意到,學科性是普通教育的一個基本點和邏輯起點,而職業教育與其相比,有著本質上的區別。職業教育是以人的職業需要和職業技能養成為基本出發點的。完全不同的邏輯起點,必然演繹出不同的教育規律,因而職業教育有必要正本清源,尋找到真正屬于自己的教育規律,只有這樣才能夠回歸職教規律,有效指導職業教育實踐。因此,本文通過分析職業教育的知識本質、學習特點和育人規律,提出職業教育改革的新思路,即筆者所認識到的未來職業教育的學校革命、課程革命和課堂革命。

職業教育的知識特點與學習特征

職業教育與普通教育是完全不同的兩類教育體系。不同類型和不同層次的人才培養體系,必然有著不同的人才培養標準和教育規律。基礎教育和高等本科教育雖然有很大區別,但有一點是相通的,那就是注重學科知識體系,即知識的基礎性、系統性、結構性、完整性,而學科性是一個基本點和邏輯起點。職業教育是以人的職業需要和職業技能養成為基本出發點的,可稱之為伴生教育,強調的是技能技術,即知識的緘默性、實操性、情境性、應用性。職業教育與基礎教育和高等本科教育的本質區別及顯著性差異,決定了職業教育必然有著自身特有的育人規律,把基礎教育或本科教育的學科教育規律用于職業教育,必然是死路一條。

1.職業知識的本質與特征

首先,職業技能技術知識是一種默會知識(緘默知識)。相對于明晰知識而言,默會知識有如下特征。[1]

(1)表達的非邏輯性。默會知識往往是只可意會、難以言傳的,不易用語言文字或符號清楚表達。

(2)傳遞的非正規性。由于默會知識較難用規范的形式做語言表達,所以就不好通過類似學校教育這種“正規”的形式來傳遞(但并不是說學校教育只能傳授“明晰知識”,否則其存在性就值得懷疑),難以用規范的形式給更大范圍的人所分享,因而不具有公共性,不能加以“正規”傳遞。它只能通過“學徒制”方式傳遞,通過實踐中新手對導師的自然觀察與模仿進行。

(3)批判反思的困難性。人們獲得明晰知識是通過明確推理這一途徑,因此也能通過理性而加以反思和批判,而默會知識則是人們通過身體的感官或理性直覺而獲得的。

(4)載體的情景性。默會知識總是存在于一定的特殊問題或任務情景之中,因而其獲得常常是對這種特殊問題或任務情景的直覺綜合或整體把握。[2]

其次,職業技能技術知識是一種結構不良領域的知識,其認知的靈活性決定了它是一種復雜活動。

心理學家關于兩種不同領域的知識理論對我們認識職業技能技術知識及其學習特征很有啟發。就是說,在歷史的長河中,人們已經積累了很多的知識,要解決社會現實中的一些問題,已經有現成的公式或法則之類的東西,只需要直接使用這些知識皆可以解決問題。這類知識往往是具有良好的層次性、系統性和組織結構的,稱之為結構良好領域的知識。可是,在我們的現實生活中,有更多的問題還沒有現成的法則或公式可以套用,只能在原有經驗的基礎上重新分析,來尋求解決問題的策略,有關這類問題的知識就是結構不良領域的知識。[3][4]職業技能技術知識就屬于結構不良領域的知識,認知的靈活性(彈性)很大。

第三,職業技能技術知識的情境性決定了職業技能技術是一種實踐。

職業技能技術性知識屬于實踐性領域的知識,它通常是要在一定實際場所的背景中顯現發生的,并且是實用的,它的價值很明顯,就是解決實際問題。也就是說,職業技能技術知識是情境化的,有賴于特定、具體情境之中的行動。因此,職業技能技術知識中的許多概念、規則及操作要領,必須透過實際的經驗來揣摩,在實際行動中才能理解其真正的含意,它是以實踐性為基礎的,是依附于情境的。這樣的知識特點決定了職業技能技術的學習是一種情境認知。因此,要在實際背景中通過完成真實任務的工作過程,才能實現知識的遷移,使學習者掌握知識,而這一過程,又主要是學生觀察、模仿、體驗的一個過程,相當于師徒制的形式。

第四,職業技能技術知識需要經驗的積累,其決策是基于案例的推理。

職業技能技術知識的情境性、實踐性,決定著其在解決相關實際問題的方案必須是在特定的情境中發展起來的,因此與之相關的案例及相關經驗的積累就顯得尤為重要。與此同時,案例和經驗也常常會被其他實踐者參考或者借鑒,從而成為同行們判斷與檢驗工作成效的標準。

案例推理,即基于案例的推理,是一種類比推理[5],它關注如何根據以往的經驗來進行推理。換句話說,案例推理就是通過回憶一個與以往相似的情境及重新使用那個情境的信息或知識來解決一個新問題[6][7]。可見,職業技能技術知識的學習是基于案例的學習,職業技能技術知識的推理是基于案例的推理,職業技能技術知識的評價是基于案例的評價。

職業技能技術知識的緘默性、情境性、案例性等特點,又可以集中概括為個人的實踐性知識,是個人的實踐知識和反思實踐知識,是“行動中獲取知識”和“行動中反思”,是一種需要行動的知識,而行動是離不開相關情境的。

2.職業技能學習的本質

技能是通過練習而形成的接近自動化的動作模式和智力活動模式。其生理機制是由于大腦皮層運動中樞的神經細胞之間形成了牢固的聯系系統,所以只要在一定刺激的作用下,一系列的動作便會產生出來。[8]學生在學習中如果形成了某種技能,那么在遇到相關問題的時候,他就會有相應反應。因此,職業技能的學習雖離不了認知,但更多的是以行為主義心理學為基礎的。

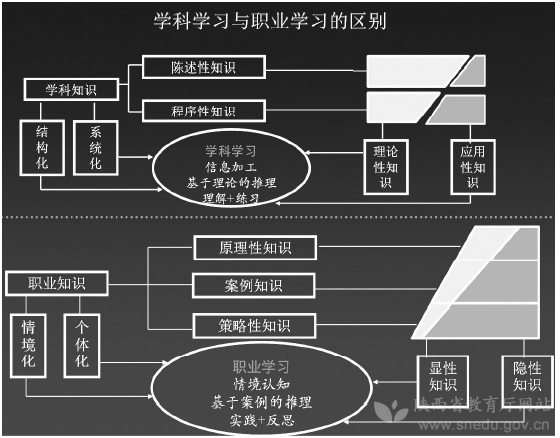

桑代克的聯結主義試誤學說認為,學習就是形成一定的“刺激—反應聯結”(S-R聯結),而這種聯結主要又是通過試誤建立的。就是說,在重復嘗試中,錯誤的反應逐漸被剔除,正確的反應則不斷地得到加強,直至最后形成固定的“刺激—反應”聯結。因此,學習是一個試誤的過程,就是要強化這種聯結,桑代克據此提出了練習律、效果律、準備律等學習定律。斯金納的操作性條件反射學說強調,刺激—反應的聯結必須是個體通過自己的活動(操作)來實現的,教學就是安排可能發生強化的事件以促進學習。在認知心理學里,比如布魯納、奧蘇伯爾等認為,學習就是認知結構的組織或重新組織,這種組織過程是通過同化和順應兩種方式進行的。顯然,認知心理學更適合學科教育,而行為主義心理學是職業教育的理論基礎。我們通過下面的圖簡明地對比分析學科學習與職業學習之間的區別。

職業教育的本質及特點

在分析研究職業教育本質時,除了探討職業技能知識的緘默性、情境性、案例性、實踐性,“行動中獲取知識”和“行動中反思”,試誤、操作以強化“刺激—反應”聯結等之外。還有重要的一點,即職業教育是為當下社會各行各業培養合格的從業人員,那么,職業需求、職業技能及其標準就一定是市場說了算。簡言之,社會(市場)需求導向應當是一條職教定律。在綜合這兩大因素的前提下,企業、行業、產業等社會(市場)形態參與職業教育人才培養就是必須而合理的了。

近年來,國家一直強調職業教育要堅持校企合作、產教融合、工學結合、知行合一。尤其十八屆三中全會以后,黨中央高度重視人才培養機制的建設,大力倡導校校、校企、校地、國際合作的育人機制,推動完善合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展的協同育人機制。[9][10][11][12]校企合作、產教融合更是職業教育的主旋律。2019年2月,國務院發布了《國家職業教育改革實施方案》,更加明確了這一發展方向。

事實上,普通教育中的各學科知識內容相對完善且相對穩定,往往只涉及學校單一的學習地點,即教育—學校—學習,且教育教學基本上是基于學科知識教育的認知規律這個單一層面上展開的,帶有一定的“去情境化”。職業教育必須以職業需求為先導,有外顯功利性,既要研究職業影響下的教育,又要研究教育影響下的職業。因此,職業教育的學習場所必然涉及企業與學校這兩大空間,跨界教育與職業兩大領域的主體機構,其教育教學無法在“去情境化”的單一學校環境下實現,而是要在學校、企業或其他社會機構兩個以上的學習地點進行,在跨域的具體情境化場所下實現基于職業成長規律與教育認知規律相結合的教育教學。[14]因此,職業教育不僅要符合“教育—學校—學習”這一教育規律,還要遵循“職業—企業—工作”這一軌跡,是雙軌混合疊加式教育。

職業教育分為跨界教育與職業兩個領域,這就意味著必須要打破學校與企業、教育與職業、學習與工作之間的界限。因此,職業教育的人才培養就必須要關注學校教育與企業發展的融合、認知規律與產業需求的融合、工作需要與學習需要的融合,實現“做中學”與“學中做”兩類學習途徑的融合。校企合作、產教融合、工學結合、知行合一”構成職業教育的基本特點。與此同時,由職業需求這一邏輯起點,自然而然就衍生出職業教育的另一重要問題:職業教育的課程應該是基于工作過程系統化的課程開發范式,這里所講的工作過程泛指從事一切職業或社會活動的行動過程。職業需求是課程目標,培養掌握職業技能技術勝任職業工作的人才是職業教育的核心,這種應用性表明,這是基于客觀事實層面的行動知識結構化的課程開發,與基于主觀認知層面的學科知識結構化的普通教育課程全然不同。職業教育的課程不再只是以靜態的學科體系的顯性理論知識的復制與再現為主,也不是簡單復制實際的職業工作過程,而是對實際的工作過程進行基于教育學的系統化處理,即開發所謂工作過程系統化的課程,涉及與此有關學科知識的解構與重構、職業工作的變與不變、技術類型的潛在與實在等問題,更多地著眼于動態的行動體系的隱性知識的生成與構建,從而把職業的功利性的需求與教育的人本性的需求有機地整合起來。把職業工作過程作為課程開發的結構,這是職業教育在課程論上對教育學理論的拓展。

職業教育之所以要突出強調校企合作、產教融合,一是能提供鮮活的、最新的、最真實的市場人才需求,給學校增添新的辦學活力及課程與教學資源。二是根據市場需求制定最切合實際的、科學合理的人才培養目標和標準。三是企業、產業、行業能提供良好的人才培養基地和平臺,改進育人機制。四是校企合作、產教融合實現“基于工作過程”的人才培養,實現“做中學”與“學中做”兩類學習途徑的融合,提高人才培養過程的有效性。五是促進師資隊伍建設。六是最終歸結到提高人才培養質量上。深化校企合作、產教融合,關鍵要在合作和融合上做好工作,其深刻的內涵不是一般意義上的簽訂實習和就業協議或訂單班,而是“合作”與“融合”以后的人才培養一體化。產教融合是一個綜合概括的大概念,專業和產業要緊密結合,具體到各個地方、各個學校和各個專業上,都有它的具體含義。

新時期職業教育改革趨勢

相對于傳統意義上的普通教育而言,未來的職業教育發展必須從三大方面入手進行深刻的改革創新。

一是學校形態的變更。學校將不再是單一的育人主體,政府、企業、行業、產業園、公司、用人單位等多元化主體介入協同育人,學校將向社會方方面面及用人單位延伸,教師也不只限定學校里的已有教師。互聯網的出現和發展改變了社會中知識的分布,學校不再是知識儲備的主要場所。高職“學校”概念的內涵和外延發生了很大的變化,高職“學校”將更加多元、更加靈活、更加開放。

二是課程改革。高職課程要轉變到基于工作過程系統化的課程結構上,要改變過去知識性、系統性、單一性、封閉性等舊貌,突出技能性、多樣性、碎片化、案例化、市場化、多元化,重構課程體系,其載體也不再只是書本或電子圖書,涉及課程門類、課程內容、承載方式等多種變革。

三是課堂改革。首先是空間的變化,車間、工廠、醫院、農林場、果園、建筑工地等都將會成為職教課堂。其次是教育技術的變化,人工智能等現代化技術參與和取代“教師”。最后是師生關系的變化,像如今流行的翻轉課堂等。

課堂是教育的主戰場,職業教育改革只有進入到課堂層面才算真正進入了深水區。我們要堅持把課堂改革作為人才培養的主渠道,對教學理念、課程體系、教學設計與實施、師生關系、教學評價五個基本元素進行重新組合與調整,從新視角重構課堂教學生態,確立“行動型”教學理念,推進“遞進式項目化”教學內容整合和“三明治式”的教學設計與實施,營造“合作型”的新型師生關系。用“成果導向”理念改革教學評價方式。

一是改課程標準。職業技能大賽的標準無疑就是最權威的職業標準,職業院校要能培養出合格的職業人才,課程標準和教學標準必須要與職業標準對接好。簡單地說,職業標準就是課程標準。

二是改課程教材。要徹底廢棄過去傳統的學科知識為主線的課程教材,重組(重構)以職業需求為導向、以職業核心素養和職業技能為主線,輔之以相關知識為新思路的課程體系和各門課程教材。實現課程教材碎片化、實用化、接地氣,增強課程的適應性、實踐性、開放性、靈活性和多元性。

三是改教室課堂。全面推行理實一體化教室,從物理空間和教學條件上倒逼回歸職教規律。重構對課堂的理解,課堂不僅指學生置身其中的物理空間,更是學生個性成長和全面發展的生命場。課堂革命就是要革除當下知識本位、教師主體、教室局限的弊端,將課堂打造成真正的育人主戰場、主陣地,以學生為中心,促進學以致用、用以促學、學用相長,圍繞“教服務學”進行真正的課堂革命,營造高職課堂教學新生態。

四是改教學過程。過程決定品質,教學過程要與生產(職場)過程有效對接。獅子老虎捕獵的生存技能一定是在尋找食物的過程中練成的。產品生產過程的每一個細節都決定著產品的最終質量,而夸美紐斯發明的班級授課制很難培養出技能技術型人才。

五是改教學方法。大力推行現場化教學、情境化教學、案例化教學、項目化教學、工程化教學。嘗試創新項目帶動、市場驅動、商品檢驗的實戰教學方法,探討“互聯網+”背景下高效課堂教學變革:變什么?如何變?

六是改評價方式。教師的教學水平和學生的學業成績都不能再用老眼光、老方法來評價了。可以采取靈活多樣的方法,比如用類似職業技能大賽的方式方法考核評價學生的學業成績,推行用職業技能大賽的成績、用創新創業的成果、用社會實踐和社會服務的成效來評價。如果采用了項目化教學或工程化教學,那課程的結業成績完全可以拿項目或工程完成的情況說話,而不必是期末的答題考試。貫徹評在平時、考在過程的評價理念。

參考文獻:

[1]劉仲林:《意會理論:當代認識論熱點——莊子與波蘭尼思想比較研究》,《自然辯證法通訊》1992年第1期。

[2]張一兵:《波蘭尼與他的〈個人知識〉》,《哲學動態》1990年第4期。

[3]魯志鯤、申繼亮:《結構不良問題解決及其教學涵義》,《中國教育學刊》2004年第1期。

[4]高文:《情境學習與情境認知》,《教育發展研究》2001年第8期,第30-35頁。

[5]Brown J S,Collins A,Duguid P,"Situated Cognition and the Culture of Learning,"Educational Researcher,1989,(18).

[6]Collins A,Congnitive Apprenticeship and Instructional Technology(Technical Report No.6899),BBN Labs Inc,Cambridge,MA.1988.

[7]陳凡、陳昌曙:《關于技能的哲學思考》,《社會科學輯刊》1990年第3期。

[8]國務院:《加快發展現代職業教育的決定》,2014。

[9]教育部:《關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》,2015。

[10]教育部:《關于印發〈高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018年)〉的通知》,2015。

[11]國務院:《關于深化產教融合的若干意見》,2017。

[12]姜大源:《職業教育基礎理論探究對教育學的貢獻》,《教育家》2018年第10期。

作者單位:渭南職業技術學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載