“一帶一路”沿線國家長期留學生學歷生學習動機的調查與分析

作者:田雨鑫

發布時間:2019-10-30 16:42:31 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]學生學習對外漢語的動機是決定其外語學習成效的根本因素,而對長期留學生學歷生學習情況的調研是學習動機研究的重要組成部分。“一帶一路”沿線國家是長期留學生學歷生的重要生源地,該地域學生增長迅速,本文的研究對象為西北大學本科在讀四年級留學生,攻讀國際貿易專業,學生主要來自東亞、東南亞和中亞,有兩位學生來自歐洲。研究對象是高級水平的漢語學生,個別同學的漢語水平接近母語表達程度。本次研究主要采取問卷調查和采訪的方式,共發放調查問卷22份,有效回收問卷18份。研究表明,具備工具型學習動機的學生,其漢語水平較高、學習動機較復雜。本文結合各學生的個人情況、學習策略以及學習效果,綜合討論學生的學習動機,以期為留學生提供更好的教育服務。

[關鍵詞]長期留學生學歷生 學習動機 學習策略 “一帶一路” 沿線國家

基金項目:陜西省教育廳專項科學研究項目(項目編號:19JK0820)。

關于學習動機的研究

在對外漢語學習中,學生的學習動機是決定其外語學習成效的根本因素。針對留學生開展的對外漢語學習研究已備受學者關注,研究重心由語言知識的研究逐步轉向學習動機的研究。本文學習動機研究的出發點是學習者個體因素的差異[1],留學生學歷生是學習主體,將其作為學習動機的調查對象,就對外漢語學習研究而言有較大的填補空間,其漢語學習動機、學習態度以及學習策略是本次研究的重點。

動機這一概念源于需要,屬于社會心理學范疇[2]。社會心理學定義了動機、需要與誘因之間的關系;需要是動機形成的基礎,誘因是動機形成的外部條件。需要源自人類因缺乏而力求想要獲得滿足的心理狀態。對于學生來說,追求知識的欲望能否得到滿足是激發其行動的普遍動機。就學習動機而言,誘因包括教材、教師及教學方法。教育心理學對學習動機的定義是,作為學習者的一種內部啟動機制,該機制的有效運行能激發個體自主學習并維持學習狀態,可使其更堅定地明確學習目標。

學習動機作為一種內在動力,各國學者從不同視角對其展開了剖析及研究。Gardner和Lambert探討了不同社會環境、文化社區對語言學習動機的影響,提出語言學習動機包括融入型動機和工具型動機[3]。Dornyei創建了語言學習動機三維框架,該框架從三個層面解析學習動機:語言層面、學生層面和學習情景層面。三維框架融入了社會效能型動機和工具型動機,在這一基礎上,學生因素主要考查其語言自信度、語言使用焦慮和歸因等;學習情景包括課程動機、教師動機和學習集體動機等[4]。該框架展示了學生學習語言的過程,其模式能啟發學生主動發現學習動機,并可呈現學習過程的動態變化趨勢。

結合各類型留學生的特點,中外學者在該模式的基礎上研究了不同漢語水平學生學習漢語的動機、學習策略以及學習態度等變量關系。研究者王恩界等調查了百名來自越南的漢語學習者,發現漢語初學者主要表現出融入型學習動機,多以記憶策略和元認知策略促進漢語學習[5]。張欣和田雨鑫調研了來自中亞的近百名不同學習階段的留學生,結果表明,初級階段的學生融入型學習動機較為強烈,而工具型學習動機相對較弱;中高級階段的學生多表現為工具型學習動機;高級階段的學生內部學習動機較低,需要教師對其進行更多的鼓勵、表揚和鞭策[6]。在部分研究中,融入型動機與工具型動機會同時出現。在學生漢語水平提升的過程中,學習動機會呈現多種動機兼備的狀態,課程難度越深挑戰越高,學習動機越難以激發[7]。各學者和教師應觀察學生的動機變化,適時激發學生的興趣,使其具備良好的學習動機。美國學者溫曉虹討論了對外漢語的學習情感態度與動機的相關性,調查了美國一些大學漢語學生的學習特點及動機差異,結果表明,學生民族背景對學習動機有顯著作用,但工具型動機作用發揮不突出[8]。

綜上所述,具備工具型學習動機的學生多是漢語水平較高的學生,其學習動機較復雜。研究者應結合學生的個人情況、學習策略及其學習效果討論學習動機。

長期留學生學歷生學習動機的調查

本研究調查了長期留學生學歷生的學習動機,分析其異同之處。調查對象為西北大學本科在讀四年級留學生,攻讀國際貿易專業,學生主要來自東亞、東南亞和中亞,只有兩位學生來自歐洲。大部分學生的漢語水平達到HSK5級,屬于高級水平的漢語學生,個別同學的漢語水平接近母語表達程度。本次研究的主要方式是問卷調查和采訪,共發放調查問卷22份,有效回收18份。調查結果顯示,漢語為高級水平的留學生學歷生學習漢語主要受工具型動機的影響。在“學習漢語是否因為喜歡中文語言”選項中,表示“喜歡”的相對較多,占比為47.1%,而15%的學生為“比較喜歡”;選擇“學習中文是為了找到好的工作,提升工作能力”的學生占比最高,為58.8%;87%的學生選擇“學習中文不是為了來中國工作,是因為熟練的中文有利于畢業后回本國找到工作”;64.7%的學生認為“學習中文是為了學習中國的先進技術、經驗及文化,學成歸國后可促進本國發展”。

幾乎所有學生在“學成后是否打算留在中國甚至移民”這一選項中選擇“不是”,因此,融入型動機較弱,可忽略不計。這一結果與研究者成宜陽對高級水平漢語學生的動機調查結果相反,在其研究中,學生漢語水平越高,融入型動機越強,高級水平的學生受“想要在中國長期定居”這一強烈融入型動機的影響而要學好漢語[9]。導致該現象的主要原因與被測試對象、人數及其國家有關。成宜陽的研究對象未區分國別與專業,而本研究中的對象主要來自“一帶一路”沿線國家國際貿易專業的留學生,其學習目的明確,職業規劃清晰。

當學生被問到“是否希望借助中文傳播自己本國的文化”時,有超過五成的學生表示“說不清楚”,但在筆者后續采訪中他們表示,自己是抱著文化交流的初心來求學,希望學習中國文化并做好文化的傳播與交流。一位來自韓國的學生介紹了自己的文化交流夢想,她喜歡語言,擅長說英語和漢語,自從2015年起就在西北大學學習漢語和國際貿易。她致力于向中國學生介紹韓國文化,積極參與學校舉辦的國際文化節,負責韓國展位的布置和民族服飾展示,她喜歡介紹本國文化。大四的專業課很有挑戰,畢業論文也迫在眉睫,她要投入更多的時間去學習專業課程。

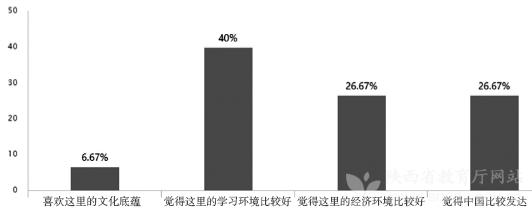

此次參加調研的留學生學習漢語的時間均超過4年,其中近90%的學生在來中國之前已學習過漢語。本次研究調查了留學生選擇來中國學習的原因,40%的留學生認為“中國的學習環境比較好”,超過一半的學生認為“現階段中國的經濟環境很好,是亞洲的發達國家,在中國求學深造并獲得專業文憑可為今后找工作提供保障”。一位來自吉爾吉斯斯坦的女同學講了自己來中國求學的原因,其家鄉的女性普遍結婚較早,而文化程度高的女性會較晚結婚并擁有自己的事業。她期望畢業后回到祖國能成為一名跨國企業的員工,從事國際貿易或跨文化交流類的工作,夢想是擁有自己的生意。她選擇來中國學習的動機是,中國大學能夠提供優質的教育資源、良好的教學環境、嚴格的教學計劃以及科學的教育引導。中國的文憑在她的家鄉是受高度認可的,她的姐姐也曾在中國求學,畢業后順利就職于政府核心機構。

長期留學生學歷生學習策略與學習效果的相關性調查

本次研究還調研了長期留學生學歷生漢語學習策略和學習效果的相關性。結果表明,留學生學歷生的學習策略及學習時間與其漢語成績呈現顯著的正相關性。其中,63%的學生通過了HSK5級考試。HSK5級考試是專業生合格畢業的必要條件,學生全部通過了HSK4級的考試。除專業課以外,學生平均每天學習中文的時間多為“一到兩小時”,占比29.4%;“利用課余時間”學習漢語的比例為64.7%;73.3%的學生“在漢語課堂”學習漢語。

國際貿易專業的教學方案要求留學生學歷生每學期學習漢語課,保證至少修一門漢語課(一位漢語水平接近母語的學生獲得了免修資格),60%的學生選擇“通過電視媒體、書籍和參與中國朋友的社交活動”這一方式學習漢語;46.7%的學生選擇“讀課文、背單詞、做習題”提高漢語水平。

選擇“其他方法學習漢語”的學生介紹了自己的漢語學習方法。一位來自老撾的學生更喜歡用寫博客的方式學習漢語。他開設了自己的博客,用日記記錄自己在中國的學習生活。日記寫作會使用目標語語法,用目標語詞匯表達自己的想法,這樣的方法可提升學生學習語言的主動性和自主性[10]。一位越南學生表示,他寫日記的時候更專注于如何用學過的語法和單詞精確表達自己的想法,為此,他會查字典、比較近義詞,同時,他也會經常請教老師,就課堂語法的表達和實際運用的感受進行交流。他表示,相較于和中國朋友無主題的閑聊,用漢語寫日記能更有效地提高自己的漢語水平。

學校應進一步滿足高級水平漢語學生的需求

根據高級水平漢語學生學習動機的特點,學校應繼續為其開設側重于實用交際口語與漢語修辭的對外漢語課程。實用交際口語課程應包括演講、辯論及說服等高級演說方面的知識,以漢語為媒介語培養和提升學生的語言交際能力。這些理論知識可以滿足學生對高級交際技能的需求,訓練學生的口語表達能力。高級水平的學生可以適當參與一些比賽,如“漢語橋”中文演講大賽等。漢語修辭課程為寫作類課程,教學內容側重于基礎與應用文體的閱讀和寫作訓練,包括應用文、說明文、論說文、記敘文、修辭方法專項訓練以及畢業論文研究計劃及框架等體裁[11]。漢語修辭源自中國傳統文化,結合成語、俗語、諺語等,學習修辭方法可以幫助學生深刻理解中國文化。

學習動機影響長期留學生學歷生的漢語學習經歷,高等教育一線教師必須關注學生的漢語學習動機且積極發揮教師的能動性,致力于學生漢語學習動機的培養和引導,為其合理設計語言學習任務。教師應結合留學生民族與文化的背景差異開展教學活動,重點關注其個體差異與需求,將留學生漢語學習動機的培養和引導作為漢語教學活動的根本目的,不斷激發其漢語學習動機,以提高教學效果。“一帶一路”沿線國家的文化特點各有不同,東亞、東南亞學生在社交工具型動機上與中亞學生有顯著差異,對此,教師應了解學生的具體學習情況與文化背景,針開展對性的教學活動。高級水平漢語學生應進一步鞏固工具型學習動機,強化專業漢語的表達與寫作,為今后的應用和交流溝通奠定堅實的基礎。

參考文獻:

[1]劉東樓:《外語教學中動機問題的幾點思考》,《外語教學》2002年第23卷第4期,第58-62頁。

[2]賀陽:《漢語學習動機的激發與漢語國際傳播》,《語言文字用》2008年第5卷第2期,第23-31頁。

[3]Gardner,R.C.&W.E. Lambert,Attitude and motivation in second language learning. Rowley, Mass Newbury House (1972).

[4]Dorbyei, Z,Motivation and motivating in the foreign language classroom.The Modern Language Journal, no.78(1994),p.273-284.

[5]王恩界、〔越南〕武玉香籬、范氏清平:《漢語學習動機、策略與漢語水平的關系研究——基于對越南漢語學習者的調查》,《揚州大學學報》(高教研究版)2013年第17卷第3期,第74-78頁。

[6]張欣、田雨鑫:《基于認知視角的中亞留學生漢語學習動機與學習策略相關性研究》,《高教學刊》2015年第3期,第3-4頁。

[7]黃年豐:《外國來華留學生學習動機調查和對策》,《中國成人教育》2008年第5期,第113-114頁。

[8]溫曉虹:《漢語為外語的學習情感態度、動機研究》,《世界漢語教學》2013年第27期,第73-85頁。

[9]成宜陽:《不同水平漢語習得者的動機與態度研究》,《現代語文》2018年第3期,第152-162頁。

[10]Swain, M,Three Functions of Output in Second Language Learning,Cited in Cook,G. & Seidlhofer,B.Principles and Practice in Applied Linguistics. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,(1995)p.25-44.

[11]秦惠蘭:《對外漢語修辭教學的理念與實踐》,《華文教學與研究》2010年第1期,第40-46頁。

作者單位:西北大學國際教育學院

投稿

投稿 APP下載

APP下載