讓生命發光——陜西省西安市灞橋區東城一小黃鄧分校“螢火蟲課程”建設方案

作者:張 杰

發布時間:2019-09-02 15:01:49 來源:陜西教育報刊社

陜西省西安市灞橋區東城第一小學黃鄧分校是2016年9月份投入使用的一所全日制公辦小學。自建校以來,學校繼續堅持總校東城一小“點燃成功人生”的辦學理念,以星星之火可以燎原的毅力和決心在分校創新開展工作,做到了對總校優質教育資源一脈相承的同時勇于創新,確立了“鍥而不舍,敢于突破”的校訓,努力形成“溫暖光明,自由綻放”的校風,教師們在“喚醒個體,育人浚智”教風的熏陶下,讓孩子們養成“合作創新,平等樂享”的學風。在學校的教育教學工作中,人人都是發光體,全體師生為實現成長的快樂、職業的幸福和學校的發展不懈努力,奮勇向前,為把學校建成高品質、精內涵、多元化發展的現代化小學而努力奮斗,在享受奮斗者幸福的同時,“螢火蟲課程體系”逐漸成型。

一、“螢火蟲”課程建設可行性分析

(一)背景分析

1.新時代基礎教育課程改革的浪潮涌動

教育部在2001年首次頒布《基礎教育課程改革綱要(試行)》,2017年進行了修改,兩次均明確提出了對課程改革的具體要求。通過對重慶、上海、廣州等地學校的實地考察我們了解到,南方和經濟發達地區的課程建設已經進行了十余年,而且取得了非常好的效果。隨著我省教育改革的不斷深入和經濟的不斷發展,基礎教育課程建設的浪潮已經席卷而至,作為教育工作者應該順勢而為,逐浪而行,努力為陜西的基礎教育課程改革做出自己的貢獻。

2.學校特色化發展的必由之路

學校的特色化發展必須依托課程建設的獨特化,以課程建設促進學校特色發展的進程。為此,學校在一年前就開始了特色選修課程的探究工作。目前,已經初步形成了多達30余門的選修課,教材已經成型,師生們對課程建設已經具備了一定的探究能力,孩子們選班走課,積極探索,勇于實踐,表現出了驚人的潛力。但是,如何進一步提升內涵,系統提煉,是擺在學校面前的當務之急。如何不斷辦出特色,以滿足周圍群眾的需求,對學校而言同樣是迫在眉睫的一件大事。課程建設在這一進程中恰好可以有效凝聚全體師生的向心力,使學校文化不斷走向深入。

(二)教師隊伍分析

學校現有教師37名,其中行政領導3名,專任教師34名,平均年齡32歲,研究生學歷4人,其余30人均為本科學歷,專業對口率為百分之百,是一支愛崗敬業、勤于鉆研、團結協作、綜合素質較高的師資隊伍。90%教師正處于教學生涯的黃金期,他們精力旺盛、熱情耐心、責任心強,為學校的課程建設提供了充足的師資保障。

(三)學生基本情況分析

目前,學校生源均為黃鄧、香湖灣社區的孩子,也就是所謂的“拆二代”,無論是家長還是孩子自身對于知識的渴求和重要性均認識不足,學習的動力欠佳,對未來的方向不夠明確,為盡快彌補短板,激發潛能,需要豐富多彩的課程來激活,使他們盡快了解到社會競爭的激烈和未來需要人才的方向。

(四)依托優質資源分析

課程建設是一項系統的、復雜的、專業性極強的工程,以一己之力很難完成,需要依托一定的專家團隊和平臺。我校吳金華校長為陜西師范大學客座教授具備專業的學科引領能力,我們還專門聘請了陜西師范大學教育學院的龍寶新副院長作為我校課程建設的特聘專家,依托大學的專家隊伍指導我校的課程建設不斷走向深入。

二、“螢火蟲”課程建設理念及目標

1.“螢火蟲”課程理念——讓生命發光

東城第一小學的主題文化為“火文化”,辦學理念為“點燃成功人生”,黃鄧分校猶如星星之火在浐灞燎原。每名學生猶如漫天的螢火蟲散布在浐灞之濱,向水而生,這看似微弱的力量也有追求光明的權利,集結成群更可以散發出璀璨的光芒。每一個生命個體點燃之后就有發光的責任和擔當。“螢火蟲”既寓意著每名學生更寓意著豐富的課程,以直觀的形象顯示著富有生機的、充滿活力的精神圖騰,它的使命便是沖破黑暗的束縛,使孩子們認識到生命的意義不是以外在的偉大和渺小來衡量的,而在于是不是珍惜自己,珍惜大自然賦予你的力量,并最大限度地用這力量發出自己的光芒。

2.“螢火蟲”課程的內涵——文化、成長、分享

課程即文化。對教師來說,課程意味著自我文化積淀的傳播和智慧分享的超越;對學生來說,課程意味著一種或多種文化的獲得。

課程即成長。準確地說應該是教師和學生的雙重智慧成長。在課程文化的傳播中,無論是教師還是學生都能徜徉在知識、技能、情感態度和價值觀的海洋里,每個人都能有自我發展的空間,輕松學習,培養個性,全面發展,智慧成長。

課程即分享。課程是分享的過程,文化的承續,知識的傳承,能力的發展,積極正確的情感態度和價值觀的形成將在經驗分享、互助共進、智慧碰撞、心靈相遇中得到和諧統一。學校的課程建設能夠將師生的智慧進行有效融合,分享智慧成果。

3.“螢火蟲”課程總體目標—基礎實、整合活、選修深

本著“讓生命發光”的課程理念,著力搭建釋放每名孩子天性的平臺,讓每個生命在這里都可以實現自身的價值,真正落實習總書記提出的“讓每個人都有出彩的機會”這一指示,培養個性化人才,真正落實因材施教,讓學生的核心素養具體落地,為孩子的終身發展奠定堅實的基礎。

堅決落實國家基礎性課程;積極探索學科整合課程,打通學科壁壘,開展項目式學習;不斷深化和提煉選修課程。提高各類型課程的教學質量,滿足每名學生不同方向和不同層次發展的要求,構建學校完整的課程體系,促進教師形成正確的課程觀和明確的課程意識。

三、“螢火蟲”課程的內容與結構

1.“螢火蟲”課程內容

依據三級課程管理體系及本校實際,我校將國家課程和發展性課程分以下模塊來進行建設實施。

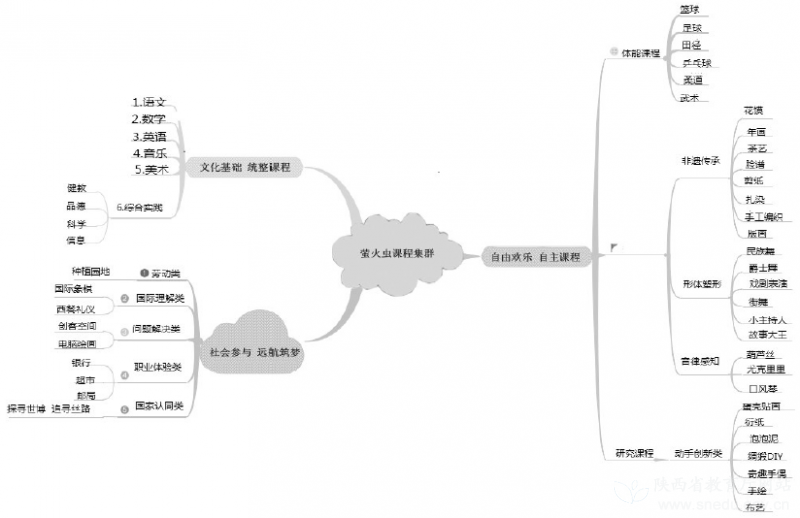

(1)文化基礎,統整課程。統整并開足開齊開好國家課程,以“靈動課堂”建設為載體,讓學生扎實掌握基礎知識和基本技能。同時,開設“語文、數學、閱讀”專題課,探究項目式學習。以音樂、體育、美術、科學、品德等學科為切入點,探索各學科之間的融合點,積極融合知識結構,打破學科之間的壁壘。以“主題鮮明,融會貫通”為目標,讓學生學會知識的遷移,獲得探究能力、實踐能力、合作能力的有效提升。

(2)自由歡樂,自主發展課程。通過開設30余門選修課,通過選班走課的模式,讓學生的天性得以充分釋放,讓每個生命發光。通過科學訓練,啟智強能,張揚個性,展現自身才藝,以“發展興趣,培養品質”為目標,讓每一名學生獲得自主發展,實現學生核心素養全面發展的目標。

(3)社會參與,遠航筑夢課程。通過開設勞動類、國際理解類、問題解決類、職業體驗類和社會實踐類課程,讓孩子的社會參與能力得到全面提升,培養具有家國情懷、國際視野的新時代小公民,不斷適應未來社會的發展。以“走進社會,探究未來”為目標,全面提升學生的綜合實踐能力。

2.“螢火蟲”課程結構示意圖(見文末)

四、“螢火蟲”課程的實施方案

1.成立組織領導機構

為了確保“螢火蟲”課程建設平穩有序推進,學校成立了以吳金華為組長的課程建設領導小組,具體分工如下:

吳金華(校長):負責課程理念的確立,整體構架的搭建,總體協調各方力量,確保課程建設有序推進。

張杰(執行校長):負責進行三大課程的積極探索,完成課程的具體實施,做好課程建設的日常管理工作。

于曉龍(副校長):負責探究并制定課程評價相關工作,并全力安排好課程建設的保障工作。

2.設立課程研發中心

課程領導小組下設課程研發中心,組長由教導主任程依明擔任,副組長由王增輝副主任擔任,分別成立基礎統整課程小組(車曉婷負責)、自主發展課程小組(段江花負責)、社會參與課程小組(焦翊真負責)。統一歸程依明進行日常管理,王增輝做好后勤保障工作。

3.調整作息時間

為了使課程建設有序推進,有效開展,落地實施,我們進行了作息時間的相應調整。上午為語文、數學、英語等基礎課程,下午為音樂、美術、體育等藝術統整類課程,并適時安排了語文、數學、閱讀專題課,下午的課程均為80分鐘,確保各類課程“以活動為載體,以探究式學習為途徑,以實踐參與為方法”,做到深入探究,形成綜合能力的提升。

五、“螢火蟲”課程的評價系統

(一)文化基礎統整課程的評價

1.對課程實施的評價

(1)上級相關部門的檢查、督導、督查;(2)學校課程管理部門周期性評估;(3)教師自查診斷,及時調整和改進。

2.對教師的評價

(1)重視教育行為、態度和工作質量;(2)重視教師對自我的管理和評價,強化教師的反思意識和行為;(3)建立校長、教師、學生、家長共同參與的評價制度。

3.對學生的評價

(1)進一步完善學校對綜合學科的調研制度,關注對學生的全面評價;(2)繼續規范學生成長記錄冊的使用,并不斷完善。

(二)自主發展課程的評價

1.“課程管理領導小組”從課程目標、課程內容、課程實施、課程評價幾個方面進行

(1)課程目標及內容評價以“構建學科體系、過程性評價、研究性評價、成果評價”為依據;(2)課程實施及評價由領導小組進行課堂調研,分析其設計是否精心,教法是否得當,評價是否合理。

2.對學生的評價

內容和形式由任課教師決定,主要以《東城一小黃鄧分校學生學習通關手冊》為考核形式,分別從學科知識、知識技能、過程評價、結業評價等四個維度展開。

3.對教師的考核與獎勵

(1)考核內容包括教材開發能力、反思改進能力、評估學生學習效果能力等;(2)考核形式由學生歡迎和受益程度問卷、授課教師自評和校本課程管理領導小組綜合評價為主;考核采用階段評價與結果評價相結合的方法;對于考評不合格的課程教師予以待崗處理。

(三)遠航筑夢社會參與課程評價

1.學生評價

(1)自評:讓學生自我評價自己在探究活動中的得失,特別強調在過程中的深刻體會和感悟,可以從學生主體性的體現、參與的程度和態度、體驗感悟的深度與廣度、相互協作的情況以及資料收集整理情況、探究活動的成果等方面進行評價,當然不僅僅局限于這幾個方面;(2)互評:通過學生之間相互評價,團隊合作精神得到培養,相互尊重得到發揚。

2.他人評價

(1)指導老師評價。指導老師也要從學生自評時的那些方面來進行評價,可以在學生自評、互評時發表自己的看法和意見,也可以在學生自評、互評后談談自己的想法或建議;(2)其他人員評價。其他人員可以是學生家長,也可以是與探究活動開展內容相關的企業、社區等部門和單位中邀請的人員。學生評價和他人評價都可以口頭評價與書面評價相結合,定性評價與定量評價相結合。

作者單位 陜西省西安市灞橋區東城一小黃鄧分校

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載