傳播情境中“任務型”學前兒童語言教育活動的路徑設計

作者:肖鑫鑫

發布時間:2019-07-10 10:28:23 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]語言是信息傳播的工具,幼兒的語言作為符號會在大腦中直接調節自身言行,影響其對世界的認知與理解。幼兒的語言學習是一個主動建構語言知識、發展語言能力的動態過程。本文在傳播學的理論視角下,論述了“任務型”教學模式的語言活動設計路徑,強調教師要以幼兒為主體,不斷優化活動中的傳播情境,引導幼兒在舊的語言經驗基礎上,進行信息的接收、解碼、編碼,以促進幼兒在動態的教育活動中發展語言能力,對幼兒園語言教育活動的開展具有指導意義。

[關鍵詞]傳播情境 “任務型”教學模式 學前兒童語言教育

引 言

語言是信息傳播的工具,學前時期是人一生中語言發展最為關鍵的時期,隨著幼兒聽覺、視覺、發音和語言中樞的不斷發育,語言能有效促進幼兒多元能力的發展。幼兒語言教育活動是指根據幼兒身心發展的特點和語言發展的規律,以發展幼兒的感受力、理解力和傾聽能力,促進幼兒的語言表達和交流技能,培養幼兒的閱讀和書寫興趣等為核心目標而開展的一系列教育活動。教育活動包括談話、講述、文學作品欣賞、早期閱讀等方式。在幼兒活動中,教師以“任務型”模式設計教學過程,引導幼兒主動搜尋大腦中貯存的詞匯和句子,嘗試用他人可以接受的語言進行表達。當幼兒在信息傳播過程中遇到語言困難和阻礙時,就會有意識地利用環境優勢主動向他人學習新語,從而不斷積累自己的語言經驗,實現教育活動目標。但是,語言活動信息的有效傳播離不開傳播情境。

傳播情境是指傳播活動過程中的相關環境,還包括信息傳播者和接收者的背景情況、語言技巧和語言手段。教師應創造以幼兒為中心的傳播情境,采用“任務型”教學模式,激發幼兒的主動性和創造力,這樣,幼兒才能在語言教育活動中培養語言能力,體味豐富的文學內涵和意蘊,從而啟迪智慧,實現自身文化人格的構建。

在傳播情境中開展“任務型”學前兒童語言教育活動

1.“任務型”教學模式的理論基礎

“任務型”教學模式是教師圍繞教學目標設置一些任務,讓幼兒在教師的引導下自主地完成任務,教師僅僅起到協助、指導、啟蒙等作用。西方教育學者認為,語言學習是一項兼具知識“輸入”和“輸出”的過程,語言學習者既要能夠接收語言的“輸入”,又要能夠在頭腦中對零散的語言文化知識進行必要的整合,再在不同的傳播情境中適當地進行表達。“任務型”教學模式強調將獲取知識和應用知識的主動權交給幼兒,體現了幼兒的學習主體地位。幼兒會把活動過程當作每一項工作去認真完成,從材料的準備、教具的選擇到活動的組織都由幼兒自主完成。第一,語言教育活動中以完成多樣化的任務為模式,把單一的學習內容轉化為一個個任務讓幼兒完成,能夠避免傳統教學模式的單一線性結構。幼兒完成任務后,教師反饋完成效果,從而實現幼兒能力的螺旋上升。第二,“任務型”教學模式的重點在于培養幼兒完成任務的思維模式。對同一個任務,每位幼兒會根據自己的思維偏好和解決方式去完成,有利于培養幼兒的個性化語言,使其自主選擇自己喜歡的、適合的學習方式。第三,“任務型”教學模式打破了傳統教學模式下教學內容主要圍繞教材內容的局限。任務雖然可以取自教材,但完成任務的過程是多元的,幼兒能夠在學習過程中掌握更為多元的知識,這是“任務型”教學模式的又一核心優勢。

“任務型”教學模式的理論來源之一是社會文化理論,該理論強調,知識的有效學習總是離不開以下幾個方面的相互作用:一是強烈的學習興趣,在“任務型”教學模式下,將本來枯燥的學習變成完成一項任務,可以有效調動幼兒的學習興趣;二是主動探索,在“任務型”教學模式下,一個班級的幼兒或幾個小組的幼兒都以完成同一個任務為目標,相互之間會產生競爭,而競爭的壓力會轉化為主動探索、主動學習的強動力,從而督促幼兒完成學習任務;三是團隊協作,在傳統教學模式下,幼兒的學習都是“單打獨斗”,存在“獨學而無友,則孤陋而寡聞”的現象,而在“任務型”教學模式下,幼兒之間可以有效地進行溝通和互助,可以互相學習,提高了學習效率和效果。

2.學前兒童語言教育活動的傳播規律

幼兒教師將有效的信息即符號傳遞給幼兒時,需經過接收、解碼、編碼這一過程。學前兒童將語言作為傳播的媒介,教師在傳播信息過程中要注意如下幾點:一是傳播要在兩人以上的群體間進行;二是為了保證傳播效果,信息的傳播不應是教師的單向傳播,而應是雙向的,有回環、有反饋;三是語言符號系統應該是豐富的、立體的,包含圖片、音樂、舞蹈、道具等,是一個多元化的、廣義的語言符號系統。在“任務型”教學模式下,首先,教師可以以團隊合作的形式完成教學活動,創設適合學前兒童學習語言的情境,提高幼兒的語言交際能力。其次,幼兒完成任務后,以所學語言為媒介反饋給教師,提高信息的傳播效果。最后,選擇不同類型的語言符號,讓幼兒成為信息過程中的解碼者和編碼者,進一步積累幼兒的語言經驗。

傳播情境中“任務型”學前兒童語言教育活動的路徑設計

基于以上分析,結合傳播學規律,“任務型”學前兒童語言教育活動的路徑設計應注意活動路徑的設計、活動的方式方法、活動的動態傳播效果這三個問題。

1.活動路徑的設計

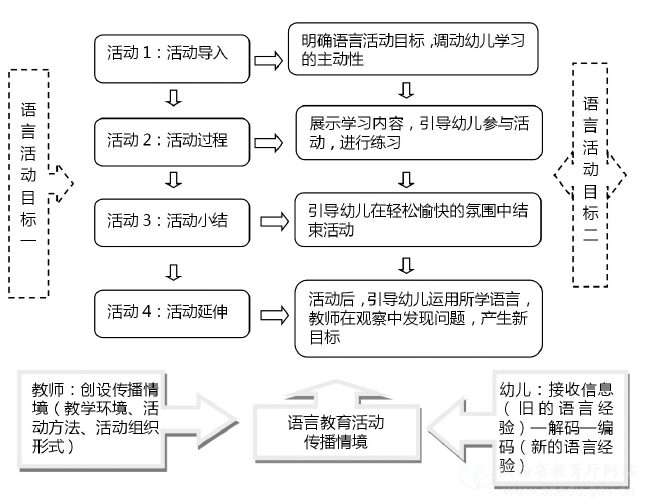

為讓幼兒有效接收信息,編碼、接收、解碼的傳播路徑應該有多種任務并注重信息的反饋。根據語言教育的不同內容,將教育活動分解為不同的任務。如看圖講述活動的任務分別是激發興趣、組織觀察圖片的特征、幼兒講述圖片、幼兒為圖片起名字這四個任務;而欣賞故事的講述任務是:第一步,提出問題;第二步,講述故事,讓幼兒理解主要內容;第三步,引導幼兒學習故事中的新詞和句式;第四步,明確故事所表達的主題。該教育活動的路徑為活動導入、活動過程、活動小結和活動延伸四個任務,在每個任務中都有不同的學習內容,可以在過程中發現新問題,產生新的教學目標。按照活動目標,“任務型”學前兒童語言教育活動路徑設計如下圖。

“任務型”學前兒童語言教育活動路徑圖

2.活動的方式方法

根據傳播學的理論,在整個學前兒童語言信息交流的過程中, 傳播情境參與了信息的交流和傳遞,情境幫助受眾即幼兒進行二次解碼。為了更好地激發幼兒的學習興趣,使其積極主動參與信息編碼、解碼,在“任務型”教學活動過程中,教師要將環境和條件、活動方法和活動形式進行有機結合,具體應注意以下幾個方面:一是活動環境和條件,教師除了用信息傳播的主要媒介即語言,還可用多元的語言符號,如用幼兒活動的空間和所需的教學用具來傳遞信息,需考慮教具的形式、內容、數量、出示時間等,借助豐富的、立體的語言符號增加傳播效果,培養幼兒傾聽、表達、交流、閱讀和書寫等語言能力的發展。二是活動方法,包括示范法、游戲法、表演法等,示范法為幼兒提供語言學習的榜樣,鼓勵幼兒在模仿的基礎上大膽創新;游戲法有利于幼兒在輕松愉快的氛圍中提升注意力,使其大腦積極活動,樂于表達;表演法有助于幼兒通過對話、動作、表情等再現文學作品,提高其語言表現力,發揮幼兒的想象力。教師根據不同的活動任務和幼兒心理特點采用不同的教學方法,從而創造了輕松的情境。三是活動組織形式,組織形式是指根據任務的不同可分為全班集體活動、比較松散的小組活動和個別自由練習。在組織活動時,應重點考慮以幼兒為主體的參與,教師僅僅是活動的引導者,在參與任務過程中,幼兒不斷豐富情感體驗,形成健康、良好的語言習慣。

3.活動的動態傳播效果

幼兒的語言學習是不斷獲得新語言經驗的過程,教師在設計語言活動時,第一,應強化傳播的動態過程。語言行為和方式的傳播要用于在具體的活動中,而不是一種靜態的存在。教師自身的語言修養直接決定了傳播效果,教師可在傳播中通過音調的起伏、語速的快慢、音色的變換、語句的停頓、身體語言的表現來增加傳播的動態效果,潛移默化地培養幼兒對語音、語義、語感、語法以及詞句、篇章等語言知識的感知能力,這對語言傳播效果有顯著影響,也與語言活動是否達到教育教學目標有著密切的聯系。第二,活動的設計應建立在幼兒舊的語言經驗基礎上。要使情境中所提供的語言經驗能夠為幼兒獲得,就要設計“任務型”活動,讓幼兒的信息解碼基于自身的語言經驗基礎上,再通過加工轉為新的語言,從而轉化為幼兒自身語言經驗體系的一部分。因此,教師要考慮所設計的“任務型”語言教學活動是否能夠使幼兒的新舊語言經驗產生內在聯系。那么,這就要求教師在活動中要注意活動內容的連續性和語言經驗的內在聯系,使幼兒每一次獲得的語言經驗都能成為自身語言學習的基礎。同時,教師還要注意活動內容的統一性和整體性,使經驗和經驗之間既產生縱向的連續性,又具有橫向的關聯性。

總之,在組織與設計“任務型”學前兒童語言活動時,教師要以幼兒為主體,在引導幼兒完成每項任務的過程中不斷優化傳播情境,包括環境和條件、活動方法、活動組織形式等,要引導幼兒在舊的語言經驗基礎上,進行信息的接收、解碼、編碼,通過“任務型”教學模式開發幼兒的語言能力,培養幼兒的思考力、審美力和想象力。

參考文獻:

[1]張紅秀:《基于信息技術環境下的5—6歲幼兒主題活動案例研究》,學位論文,華中師范大學,2018。

[2]李麗:《學前兒童語言教育課程實踐教學的探索》,《科教導刊》(中旬刊)2018年第10期。

[3]周兢、陳思、Catherine Snow、PaolaUccelli:《學前語言教育的新取向:重視兒童學業語言的發展》,《學前教育研究》2018年第6期。

作者單位:西安職業技術學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載