SPOC混合式教學模式的文化適應性研究

作者:張 華 何 璐

發布時間:2019-06-21 11:26:19 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]SPOC混合式教學模式是信息技術發展與時代進步的共同產物,它的應用形成了全新的教學文化,具備民主化、多元化和探究式的文化特征。該教學模式在教學理念、教學方法和評價體系上與傳統教學模式存在很大的差異。本文通過文化適應性研究,以期解決新型教學模式對學生生活方式和學習方式等產生的問題,幫助學生適應混合式教學改革,擴大學生知識和信息的獲取面,有效促進學生的個性化發展。

[關鍵詞]SPOC混合式教學模式 文化適應 探究式學習 多元化

基金項目:陜西省高等教育改革重點項目《“雙一流”背景下理工院校大學英語教學綜合改革及其效能檢測體系的研究》(項目編號:17BZ034)。

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

隨著科技的迅速發展,SPOC混合式教學模式已成為信息化教學的發展趨勢之一,SPOC全稱“Small Private Online Course”,即小規模限制性在線課程。該概念最初由美國教授Armando Fox提出,他強調讓一部分符合要求的學習者參與,開展有針對性的學習[1]。該模式將課堂教學和網絡教學有機結合起來,充分發揮了教師在教學過程中的啟發、引導及監控作用,激發了學生學習的主動性、創造性和積極性[2]。

學習是一個非常復雜的問題,會受各種因素和條件的制約。本文通過文化適應研究,以期為SPOC混合式教學模式的發展提供借鑒。

對SPOC混合式教學模式的應用

課堂作為教學的一種有機組織形式,在教學過程中形成了自身特有的文化模式,即教學文化。教學文化即課堂文化,是教師和學生在長期的課堂教學過程中形成的師生共享的價值體系和行為方式,以及與之相互影響的環境氛圍[3]。教學文化主要包括“以教為主”的傳統教學文化和“以學為主”的現代教學文化。前者通過強調記憶突出應試技巧灌輸,后者主張調動學生學習的主動性與積極性,培養學生探究和思考的能力。

研究表明,學生在SPOC混合式教學模式下的學習效率要高于傳統課堂,而且其學習狀態相對較為穩定[4]。教師可以根據學生需求整合線上線下資源,制訂符合自身教學目標和學生特點的教學方式,并采用SPOC混合式教學模式,增強線上線下各環節的契合度,使教學最優化[5]。因此,為了使新教學模式順利實施,高校應改變原有的教學方式、師生關系和評價方法等,重新規范師生行為方式、規劃課堂教學活動。

SPOC混合式教學模式的構建與文化特征

1.SPOC混合式教學模式的構建

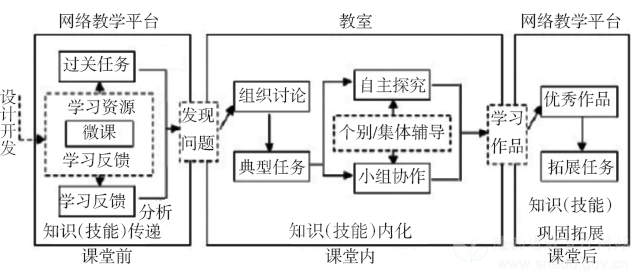

SPOC混合式教學模式是信息技術與教學活動深度融合的產物,其通過對課堂教學環節的順序、授課時間、地點進行調整,將教學模式從傳統的課堂教學轉變為跨媒體的“網絡資源+網絡互動+普通課堂”混合式教學模式,具體結構如圖1 所示。

圖1 SPOC混合式教學模式結構圖

2.SPOC混合式教學模式的文化特征

根據中國互聯網信息中心(CNNIC)2018年8月發布的《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示,截至2018年6月,我國網民數量為8.02億,互聯網普及率達57.7%,其中以青少年、青年和中年群體為主。網民年齡占前三位的依次是20至29歲(27.9%)、30至39歲(24.7%)和10至19歲(18.2%)。根據中國網民職業結構統計,學生占網民人數的24.8%。網絡的發展使教育方式發生了歷史性的變化,已成為大學生獲取知識和各種信息的重要渠道,對大學生的學習、生活產生了深遠的影響。SPOC混合式教學模式主要是針對在校大學生設置的,教師將在線教學視頻以作業形式布置給學生,并在課堂教學中回答學生提出的問題,以實現課堂翻轉。有學者認為人們以網絡技術為手段,以數字形式為載體,以網絡資源為依托,在從事網絡活動時所創造的一種全新形式的文化被稱為網絡文化[6],這種文化形式在現代教育中具有以下特征。

(1)行為主體間的關系應趨向民主

教師在實施教學行為前要合理設計課堂教學內容,如設置適合學生自學和討論的內容。在錄制視頻時,教師應從課堂特點和學生認知特征出發,把握好措辭與方式、儀表與肢體語言、語速與語調,并控制好時長,以適合學生的方式表述教學內容。通過網絡技術幫助學生學習→檢測→反饋,幫助學生發現問題和解決問題。在課堂教學活動中,教師還應組織學生開展討論,并有針對性地為學生答疑解惑,滿足學生的個性化需求,構建平等和諧的師生關系,形成民主的課堂文化。

(2)教學主體及資源多元化

SPOC混合式教學模式的特點就是依靠信息技術對教學給予支持,并把廣泛的、多樣的教學資源集中在一起,突出其多元化的特點。同時借助“在線教學+課堂面對面授課”的混合式教學模式,打破傳統課堂的空間局限,擴展學生的學習范圍。線上教學平臺的多媒體課件、文本資料、微課視頻等可供師生隨時隨地使用,師生可以通過網絡進行各種形式的交流與互動。這種方式能夠不斷更新教學資源,豐富教學內容,改變評價體系,構建學習共同體。

(3)探究式學習成為主流

信息技術與微課視頻支撐的SPOC個性化混合式教學模式,完成了“教”“學”次序的翻轉,目標是使學生向自主學習轉變,從而成為知識的主動構建者。教師可以根據課堂內容和特點選擇單播式或交互式微課視頻,還可以穿插與課程內容相關的小問題,設計入門和進階的學習檢測情境,幫助學生自主發現問題,使學生通過查閱資料、合作探究、互動交流等自覺承擔學習責任,促進自我潛能的發展。

SPOC混合式教學模式與傳統教學模式之間的文化差異

1.統一性與個性化教學理念的差異

在傳統的課堂教學模式中,教師傾向于重復性、機械性的活動,且由于高校大多是“大班授課”形式,班級人數較多,而學生個體之間又存在很大的差異,知識基礎、學習習慣、認知特點、性格特征等都不同。因此,傳統的課堂教學模式很難滿足學生的個性化需求。而SPOC混合式教學模式要求教師利用現代信息技術,發揮人機交互作用,形成模塊化、結構化、立體化的教學模式,建立一種智能化、個性化多媒體的學習環境[7],使學生獲得個性化的學習體驗。教師通過豐富多樣的教學資源,結合線上線下教學方式,構建“學習知識—發現問題—學習成果”教學模式,培養學生的態度、情感和價值觀。

2.“以教師為中心”與“以學生為中心”的差異

在傳統課堂教學中,教師是課堂的主導,整堂課以教師的知識講授與灌輸為主,學生處于被動位置,很容易產生惰性,課堂氣氛不活躍,不利于激發學生學習的積極性和主動性。而SPOC混合式教學模式則改變了原有的課堂教學模式,學生可以在課前充分利用手機、電腦等移動互聯網設備進行線上學習,實現自主式、合作式和探究式學習,有了自主學習的體驗,學生更容易有成就感,還能夠更好地提升自身探究思維能力。

3.單一化與多樣化課堂評價體系的差異

傳統教學模式對學生學習效果的考查主要通過理論知識檢測,依據分數決定學生優秀與否,進行終結性評價。而SPOC混合式教學模式強調過程性評價,通過多元的評價方式,在教學中倡導評價學生過程性表現,關注學生的個體差異。通過教師評價、學生評價、他人評價、作品評價等多元評價方式,根據課程各階段評價任務,結合線上微反饋內容對學生課前、課中、課后的表現情況進行評價,并依據課前活動評價表、微課作品評價表,以及翻轉課堂學生預備知識評測和反饋環節完成評價。課程考核將采用平時測驗(30%)+課程評價(30%)+期末考試(40%)的方式生成最終總評成績。學生的創造性和主動性將會被充分地調動起來,教師則需要調整心態,面對更多挑戰不斷更新自我知識,提高綜合素質和綜合能力。

結 語

近年來,網絡多媒體技術改善了教育環境,提高了教育質量,不斷創新的SPOC混合式教學模式極大地沖擊了傳統教學模式與教學文化。因此,SPOC混合式教學模式對課堂教學形式及文化適應性提出了更高的要求。SPOC混合式教學模式的推廣,符合現代學生的學習特點,能夠培養學生學習的積極性,使其掌握高效的學習策略,體驗多樣的學習方式,塑造較強的文化信念。通過SPOC混合式教學模式的文化適應性研究,可以幫助學生適應現代課堂教學改革,使其能夠正確運用網絡和多媒體技術,促進自身學習、自我發展,在新型文化形態中建立自我“主體性”[8]。

參考文獻:

[1]Hashmi A H,“HarvardX Set To Launch Second SPOC”,http://harvardx.harvard.edu/links/harvardx-set-launch-second-spoc-harvard-crimson-amna-h-hashmi,September 16,2013.

[2]呂靜靜:《開放大學混合式教學新內涵探究——基于SPOC的啟示》,《遠程教育雜志》2015年第3期,第72-81頁。

[3]晉銀峰:《論課程改革的教學文化適應性》,《現代教育管理》2009年第11期,第81-84頁。

[4]Zhang M,Zhu J, Zou Y et al,“Educational Evaluation in the PKU SPOC Course Data Structures and Algorithms”,ACM Conference on Learning,2015,p.237-240.

[5]張巖、趙希武:《基于SPOC混合式教學模式下學習者特征分析》,《電腦知識與技術》2018年第11期,第159-161頁。

[6]廣少奎:《論網絡文化及其對學校教育的影響》,《開放教育研究》2008年第8期,第54-58頁。

[7]李洪峰、王暢:《信息技術背景下翻轉課堂的文化適應性分析》,《中國電化教育》2016年第7期,第114-120頁。

[8]恩斯特·卡西爾:《符號形式的哲學》,趙海萍 譯,吉林出版集團股份有限公司,2018,3。

作者單位:西安工業大學外國語學院

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載