基于直觀體驗的創(chuàng)造力培養(yǎng)——以“造型劇場”工作坊教學實踐為例

作者:王娟

發(fā)布時間:2019-04-26 17:32:29 來源:陜西教育報刊社

[摘 要]直觀體驗作為創(chuàng)造力培養(yǎng)的重要方式之一,在空間設計教學初期階段不可或缺。日本Atelier Mobile一級建筑設計事務所所長、美國賓夕法尼亞大學建筑系客座教授丸山欣也于2018年3月在西安美術學院建筑環(huán)境藝術系開展了以“造型劇場”為主題的工作坊教學。本文就工作坊的課題內容、教學過程、教學理念及教學方法作了闡述與探討。

[關鍵詞]直觀體驗 造型方法 創(chuàng)造力 教學研究

基金項目:本文系陜西高等教育教學改革重點攻關項目《藝術設計類院校實踐教學模式及運行機制創(chuàng)新研究——以環(huán)境設計專業(yè)為例》(項目編號:17BG022)研究成果之一。

工作坊概況

1.課程背景

西安美術學院建筑環(huán)境藝術系自2010年開始,陸續(xù)開設國際課堂進入人才培養(yǎng)的工作坊課程。一方面,工作坊的靈活性能夠很好地融入專業(yè)教學之中,為人才培養(yǎng)提供國際視角。另一方面,工作坊能夠構建新的課程體系,拓展人才培養(yǎng)的維度與內容。因此,近年來西安美術學院建筑環(huán)境藝術系曾多次邀請國外專家,以各個培養(yǎng)階段特點為導向,開展學科交叉、形式開放的體驗式工作坊教學。

“造型劇場”工作坊自2018年3月至5月,針對設計啟發(fā)培養(yǎng)階段的二年級本科生開設,共9周18次課程,有30名學生通過報名選拔后參加。課程由丸山欣也教授主導,助理翻譯由具有專業(yè)背景的孫婷博士擔任,系內4位專業(yè)教師跟課輔導。課前對相關課程設置、內容設計、階段目標、成果形式等環(huán)節(jié)進行了細致設定與討研。

2.課程內容與框架

丸山欣也教授希望通過工作坊課程的系統(tǒng)訓練,與學生探討一種向大自然學習和借鑒的空間創(chuàng)造方式,使學生通過不同內容的體驗實踐,將身體記憶合并到設計思考中,用直觀的體驗學習抽象的設計知識,從而養(yǎng)成多向的空間設計能力。

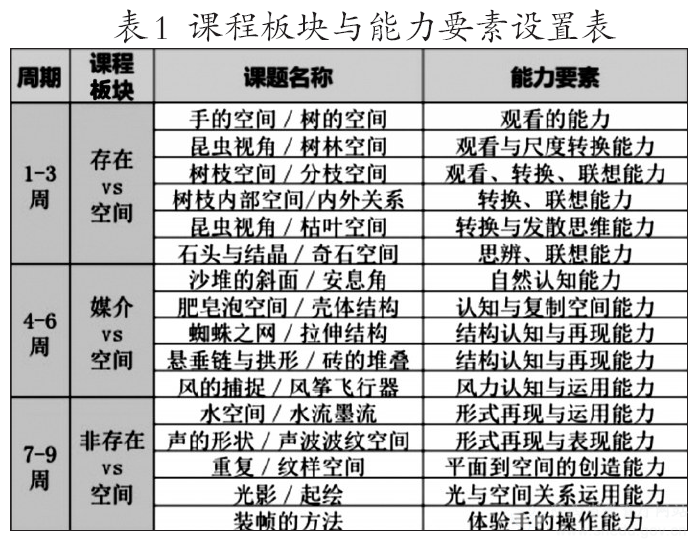

工作坊依據(jù)預定的課程計劃進行,每堂課預設知識板塊與能力要素等內容(詳見表1),學生通過“知識學習—任務領取—任務完成—成果交流”完成課程任務。每周領取兩次任務,在下周初進行過關評定與答疑講解。其他時間助理教師與學生結成1對10的輔教小組,以學生自主學習為主,助理教師輔助任務推進,并在教學周期內設置中期回看與終期展覽匯報。

工作坊教學內容及過程解析

從課程內容設置來看,31個知識板塊分為觀察與辨識、理解與轉換、分析與應用三個由低至高的能力訓練層級,對應引導性、分析性、開放式三類問題,由情景代入、原理及轉換應用、解決方案構成的三大類解決方法。學生通過存在vs空間、媒介vs空間、非存在vs空間三大課程板塊訓練(詳見表2)。

1.存在vs空間

第一板塊課程中,學生需要學習一種全新的觀看方法,發(fā)現(xiàn)事物存在的新空間。根據(jù)不同課程內容選擇一種物體(手、枯葉、石頭等)作為假定“空間”,通過轉換身體尺度與復制形體重新認識空間的意義。之后,在空間中代入情景進行思維演繹,定位空間的功能、形態(tài)、用途,通過圖像繪制完成新空間的使用設計,完成“發(fā)現(xiàn)—復制—演繹—記錄”的過程。“發(fā)現(xiàn)—復制”是啟發(fā)學生用原發(fā)觀看方法探索空間,還原先會看才會說的孩童意識,在觀看中發(fā)現(xiàn)驚喜。通過二維或三維方式成形空間。“演繹—記錄”是個人對問題的體驗與思考,通過情景演繹與藝術想象探究人與空間的關系,重新定義新空間,并完成圖紙記錄。該板塊的設計意在培養(yǎng)學生認識空間設計的意義,通過意識轉換,提升觀看與發(fā)現(xiàn)空間的能力。

2.媒介vs空間

第二板塊課程中,學生以觀看為基礎,通過思考原理選擇媒介探究存在于傳統(tǒng)觀念外的空間。根據(jù)課程設置,學生需完成氣泡的空間、風的空間、最安定的角、蜘蛛的網(wǎng)等任務。丸山欣也教授通過“拋出問題—分析原理—講解媒介—具體答疑”授課。學生選擇相應的媒介(氣球、紙張、細沙、棉繩等)再現(xiàn)任務空間,利用影像或模型記錄完成“發(fā)現(xiàn)與捕捉”的任務,探討人與新空間的關系,形成有應用潛力的空間形態(tài),通過模型或繪畫完成“設計與制作”的任務。

該板塊課程重在訓練學生找到合適的方法與媒介,將非直觀存在的空間有“形”化的能力。任務的完成往往依賴于有效的方法與媒介的選用,既訓練了學生的思辨能力,又訓練了學生的應用能力,課程難度與深度均有所加強。丸山欣也教授通過帶領學生尋找有“形”的方法,打通抽象概念與空間的有形之道,在向自然界學習的過程中潛移默化地將空間設計與發(fā)現(xiàn)的本源關系根植于學生動手體驗的過程之中。

3.非存在vs空間

在基本掌握了觀看與有“形”空間的基礎之后,第三板塊課程需要學生捕捉一些無形的物態(tài),通過樸素的方式將其再現(xiàn),并運用在空間表達之中。根據(jù)丸山欣也教授的講解與引導,學生需再現(xiàn)水流墨的形態(tài)、聲波的形狀、光影的形態(tài)、平面立體化等。學生可以利用影像或模型記錄過程中的不同形態(tài),完成“體驗與記錄”任務之后,將捕捉到的形態(tài)與體驗應用于空間設計之中,完成“創(chuàng)造與表現(xiàn)”的學習任務。

從靜態(tài)到動態(tài)的有“形”,任務使課程難度升級,將自然界非客觀存在的物態(tài)有“形”化,該板塊更加強調方法的重要性。丸山欣也教授引導學生繞到科學原理的外圍,用身體感受力的流動、水的形狀等,以提升學生抽象思考、媒介選用、主觀模擬與形式預設等方面的綜合能力,直接感知抽象設計的新鮮與神秘,成為學生在設計啟蒙階段難得的經(jīng)驗與收獲。

基于工作坊教學的思考

丸山欣也教授的造型訓練課程強調用“造型”的方式將自然界的事物有“形”化,用身體參與創(chuàng)造的方式理解人與空間的關系,從一個反向的因果渠道啟發(fā)學生對設計的認識[1]。作為吉阪隆正的弟子,丸山欣也教授的理論來源于吉阪隆正1963年提出的“有形學”建筑創(chuàng)作方法論,即用人創(chuàng)造的有形之物對事物進行學習,從而找到人與環(huán)境的關系[2]。

1.用身體理解空間的課程設計

工作坊31項課題按照難度遞增劃分為三大課程板塊,各課題完成步驟形成了較為固定的四階段模式,簡化流程而強調內容的深入與拓展。完成31組模型與設計繪制工作,任務量與工作強度較大。面對沒有太多空間設計經(jīng)驗的學生,如何調動其積極性,使其快速進入課題就顯得尤為重要了。因此,課程設計從建筑專業(yè)學生感知與體驗入手,強調從視覺學、心理學、現(xiàn)象學等綜合角度理解人與空間的關系。

“用身體理解空間”就是以空間感知訓練為起點,強調將感知形態(tài)化,通過一套用身體“探尋—體驗—記錄—理解—拓展”空間的方法,啟發(fā)學生空間設計的潛在能力。在此系統(tǒng)中,事物是主體,身體是客體,身體的使用方式應隨著空間條件進行轉變。如在課程第一板塊訓練中,身體的尺度需要變成昆蟲大小,信息感知需要通過想象與模擬,并非來自日常感知。在第二、第三板塊訓練中,身體除了改變尺度還需要變成不同的測量器,用眼、手、皮膚、肌肉等測量拉力、彈力、振動力、水流力等,通過實驗模擬與空間復制的方式記錄直觀感受,通過記錄的輔助手段喚起身體記憶,完成設計延伸,從而理解人與空間、人與物態(tài)、人與技術之間的關系,這是通過直覺體驗構造空間設計內涵的重要方式。

2.有“形”化的方法與結果的多樣性

將事物有“形”化是課程目標,方法是通向目標的渠道,也是激發(fā)學生空間設計潛力的關鍵因素。對初涉空間設計的學生來說,方法的選擇應適合該階段學生的特點,且具備樸素而直觀的操作性,以及開放而多樣化的結論性特點。一方面,樸素而直觀的方法是解決復雜問題的有利途徑,能使學生轉變思路、發(fā)現(xiàn)其中的關系、借助媒介表達自己的思想,是設計訓練的關鍵所在,也是空間設計的核心內容。另一方面,開放化與多樣化的結論會在設計過程中不斷支持個人的主觀判斷,使學生在感性判斷與理性確認中樹立信心。

在事物有“形”化的訓練中,丸山欣也教授創(chuàng)造了很多有效而直觀的方法再現(xiàn)抽象事物。如利用鏡子的鏡像功能,將空間倒置于視線中,在行走中體驗身體與空間錯位的矛盾關系。再如敲擊裝細沙子的方盤,通過形態(tài)干預,使沙子形成有形的振動波等。類似的方法既簡單有效又具備設計的智慧,刷新了學生固有的認知,進一步提升了學生探究抽象事物的興趣。

事物形態(tài)化之后,學生需要用繪畫的方式完成空間的二維表達。在此過程中,丸山欣也教授以“劇場”演繹為命題,鼓勵學生發(fā)散思維梳理主觀感知與空間的關系,忽略空間與建筑專業(yè)的繪圖模式。學生利用個人擅長的方式完成設計推演,使空間應用結果有了更為豐富多樣的創(chuàng)新價值。

3.不確定性與創(chuàng)造力的培養(yǎng)

創(chuàng)造就是把不同的東西結合起來,沒有人能真正“做出”新的東西,他們只是能“看到”東西,能把自己的經(jīng)驗和“新”東西結合起來。蒂姆·哈福德在《混亂》中提出“任意的震動理論”,沒有精心布局,沒有特定方向,就這么隨機地、簡單地給你震動一下,這對你可能就是一個非常好的創(chuàng)新機會[3]。所以經(jīng)驗也好,任意震動也好,其實就是給創(chuàng)造過程增加一些不確定性。真正的創(chuàng)新者不但不怕不確定性,還時刻歡迎甚至主動增加一些不確定性。因為創(chuàng)造力不是一個“技能”,而是一個頭腦的“狀態(tài)”。

在工作坊課程中,沒有既定的理論理解,只有有“形”的方法模擬;沒有特定的任務指數(shù),只有學生直觀經(jīng)驗的增減;沒有“技能”訓練,只有學生頭腦“狀態(tài)”的變化。丸山欣也教授在課堂上像是一位制造混亂與解決問題的高手,反復精心輔導學生,不按常規(guī)方式教學,對創(chuàng)作形式與作業(yè)成果甚少規(guī)范。

結 語

工作坊作為國際課堂引進的重要載體,既是探索國際化教學模式的通道,又是高校培養(yǎng)創(chuàng)新人才的重要環(huán)節(jié)。體驗式工作坊教學以形式開放、內容活躍、結果多元化為特點,為師生提供了更廣闊的交流、實踐、操作平臺,強調啟發(fā)式與體驗式教學,強化課程前期設計與過程引導,弱化制圖標準,重視學生成長的個體化特性。

9周18次課程的工作坊,不同于短期密集的工作坊課程,教學周期拉長使內容與深度得到了拓展,學生有一定的沉淀與反饋周期,能力成長才能更加穩(wěn)健。建筑學背景的丸山欣也教授與藝術學背景的學生在課程中均體驗到了非常態(tài)的教與學,授課過程有“形”方法的探索與嘗試,以及繪畫表達形式的多元化與發(fā)散性,充分體現(xiàn)了體驗式工作坊學科交叉、多元探索與思維開放的教學精神,為培養(yǎng)學生創(chuàng)造力提供了新的思路與視角。

參考文獻:

[1]丸山欣也:《新空間教育》,學苑出版社,2017,3。

[2]吉阪隆正:《環(huán)境と造形》,日本勁草書房,1986。

[3]蒂姆·哈福德:《混亂》,中信出版社,2018,1。

作者單位:西安美術學院建筑環(huán)境藝術系

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載