如何快速在中考歷史試卷里找出答案

作者:張艷麗

發布時間:2019-03-22 16:37:02 來源:陜西教育報刊社

以豐富多樣的材料為載體設計問題,是歷史中考試題的突出特點。綜觀近三年來陜西省歷史中考試題非選擇題的設問,根據材料與設問聯系的緊密程度可分為材料型和結合型兩類。針對這兩種設問我們總結了四種不同的解答方法。在此基礎之上,筆者進一步發現了答案的四大來源:

一、答案在材料中

材料型的常見設問是“依據材料概括”,常見的設問關鍵詞有歸納、概括。答題基本方法有:①依據材料,抓住關鍵詞提煉主要觀點。②歸納概括材料的基本內容。

例1.(2016.19.2) 材料:房玄齡曰:“臣聞理國要道,在于公平正直,故《尚書》云:‘無偏無黨,王道蕩蕩。無黨無偏,王道平平。’又孔子稱:‘舉直錯諸枉,則民服’。今圣慮所尚,誠足以極政教之源,盡直公之要,囊括區宇,化成天下。”唐太宗曰:“此直朕之所懷,豈有與卿等言之而不行也?”

問題:材料中房玄齡的觀點是什么?

例2.(2016.19.2)材料 :(康熙)為了化解當時最突出的滿漢對峙問題……一方面保留漢族文化風俗,修纂明史,開設博學鴻儒科,招撫網羅漢族文人;另一方面則大興文字獄……他在嚴申法紀的同時,尤其重視德治,以儒家理學思想對天下施以教化,要人們遵行禮法。

——摘編自《歐洲時報·周末特刊》(2003年8月23日)

問題:依據材料,歸納康熙帝的治國措施。

對于學生而言,從材料中直接尋找答案是最便捷的得分方法。但如何概括材料卻又考驗了學生,并非人人都能拿到分數。老師們要教會學生概括材料的方法,如找關鍵詞;看符號,分層次;找轉折語,得答案等。一般說來,找觀點的答案在材料最前面,如例1房玄齡的觀點是“理國要道,在于公平正直”,譯成現代漢語為“重視吏治,官吏的公平正直是治國之要道”。概括主要內容則需要對材料進行分層解讀,如例2康熙皇帝的治國措施可分為三層:①保留漢族文化風俗與統治制度;②大興文字獄;③禮法并用,用法律等約束人們的思想言行。

二、答案在題干中

學生閱讀試題、思考形成答案時往往忽視了題干,殊不知有時題干中就藏著答案,只要稍加組織就是很好的答案。如:

例3.(2017.21.4) 民族主義,指將自我民族作為政治、經濟、文化的主體而置于至上至尊價值觀考慮的思想或運動。民族主義可分為積極的民族主義、狹隘的民族主義以及極端的民族主義。

問題:談談你對民族主義的認識。

這類試題的突出特點是題干與設問聯系密切,從某種程度上說題干就透露著答題信息點,稍加組織就是答案。回答時只要抓住關鍵詞提煉題干主要內容即可。如例3中抓住“民族主義”的概念或三種類型,答為“民族主義能激發愛國熱情,促進國家統一和民族獨立;極端民族主義則會激化矛盾,導致戰爭爆發和地區動蕩,給人類社會帶來災難”。

三、答案在考試說明中

每年的《陜西省初中畢業學業考試說明》(以下簡稱考試說明),既是命題依據,也是備考依據,是命題者與備考者對話的橋梁。考試說明中呈現了考試的內容要點和題型示例,在考試內容要點部分暗藏玄機,多加研讀就會發現。

例4.(2015.20.1)在民族危機加劇的情況下,19世紀末20世紀初資產階級有何反應?

在考試說明內容要點之“近代化的探索”主題之下有四點內容,分別是洋務運動、戊戌變法、辛亥革命和新文化運動,近代“經濟和社會生活”主題之下有民族工業的內容。解答此題時抓住關鍵詞“19世紀末20世紀初”“資產階級”,回歸上述兩個主題,排除此段時間之外的和地主階級的探索內容即可判斷得出正確答案:“宣傳維新思想,發動戊戌變法;倡導‘實業救國’,發展民族工業;宣傳民主思想,進行辛亥革命”。

以上試題的命制方式是先確定“近代以來的探索”主題,之后在同一時空背景下,選擇材料設計問題,相對來說難度不大。而在圍繞同一主題,同一時間范圍內,實現不同空間跨越的命題方式,對學生來說是難點。

例5.(2015.20.2)近代世界是一部各國、各民族由原始、孤立、分散的世界發展成為彼此交融聯系的歷史。九年級某班同學以“交融與聯系”為主題進行探究,請你參與。

材料:

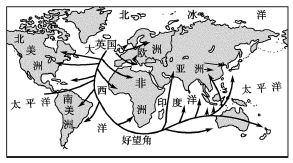

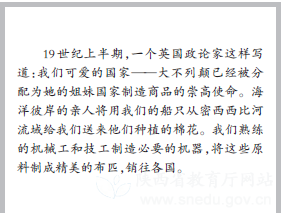

問題:依據材料,指出英國在世界經濟中所處的地位,其哪一行業的發展擴大了人類活動的范圍?英國從北美進口棉花,對東方國家出口大量紡織品,分別給這些地區的發展帶來怎樣的影響?

此題共三小問,第一、二問難度不大,回答時只要看圖或再現基礎知識,便可回答出“世界貿易中心”和“交通運輸業”。第三問難度提高,試題要求在“工業革命”主題之下,跨越歐、亞、美等大洲,分析工業革命帶來的影響。學生“時空觀念”缺乏,失分嚴重。針對此情況,我們總結出“時空定位找考點,角度定位得答案”的解答技巧。首先根據材料和設問提示的時間和空間,確定考查內容(考點),其次根據設問定位考試內容(考點)的要求(角度)。例5材料和設問提示時空為“19世紀上半期”“東方國家”和“北美”,之后參照考試說明確定考查內容為:鴉片戰爭、第二次鴉片戰爭和美國內戰,尋找回答問題的角度。經過分析明確“東方國家”要從兩次鴉片戰爭影響角度回答,“美洲”要從美國內戰角度回答,最后回歸教材組織答案。

四、答案在知識(教材)中

在中考試題中,更多問題要求結合所學知識作答,這也就是我們經常所說的“結合型”試題。一般表述為“依據材料,結合所學知識回答”,如:

例6.(2018.21.2)材料:于是(富蘭克林·羅斯福)除了在1933年6~7月間倫敦世界經濟會議上力圖拆除各國關稅壁壘,取消英帝國特惠制,希望打進英聯邦廣大市場之外,也開始著眼于改善美蘇關系,關注打開蘇聯市場的可能性……于是,美蘇兩國恢復邦交的談判于1933年11月8日至16日在華盛頓舉行……11月16日深夜,羅斯福和李維諾夫在恢復邦交的各項協議上簽字,結束了16年來兩國關系上的不正常狀況。

——王繩祖《國際關系史》

問題:依據材料,結合所學知識,概括20世紀30年代美蘇關系正常化的經濟原因。美蘇關系正常化給世界帶來怎樣的影響?

針對“結合型”設問作答,雖然不如直接從材料中或題干中提取答案便捷,但材料和設問也是有某種關聯的,這種關聯就透漏著答案的信息點。而一旦確定了材料與教材的某個或某方面重要知識的關聯,問題自然就會迎刃而解,有的設問甚至可以在教材知識中直接對號入座。例6第一小問美國方面的原因,直接從材料中找出,“打開蘇聯市場,緩解經濟危機”;蘇聯方面的原因則需要結合教材知識回答,解答時聯系“20世紀30年代”蘇聯的國情,不難答出“需要得到美國的資金、技術和設備的支援”。第一小問為第二小問做了鋪墊,指明了回答的方向,即“美蘇關系正常化”為“20世紀30年代”以后世界帶來的影響。事件和時間定位得出答案“世界反法西斯統一戰線的建立”,與教材內容實現“對號入座”。

解答“結合型”試題,既要審清題意,更要有扎實的基礎知識。對于學生來說,這是難點,因為他們往往搞不清“結合”什么知識。所以教學要夯實基礎知識,穩扎穩打。

需要說明的是,以上四種快速尋答案的方法不是孤立的,它們之間的界限并不明顯,有時兩種方法可能都要兼顧。訓練時不要刻意區分,得到分數才是王道。

作者單位 陜西省蓮湖教師進修學校

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載