大學生生涯適應力現(xiàn)狀調(diào)查及提升路徑探析

作者:胡曉紅 王 艷

發(fā)布時間:2019-03-14 15:52:51 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】本文采用問卷調(diào)查法隨機對北京、西安、榆林864名大學生生涯適應力進行了調(diào)查。針對不同人群在生涯關注、生涯好奇、生涯調(diào)適、生涯人際、生涯自信、生涯控制六個維度上的異同,探討了大學生生涯適應力的提升路徑,為大學生職業(yè)生涯規(guī)劃與就業(yè)指導提供了理論依據(jù)。

【關鍵詞】大學生 生涯適應力 思想政治教育

課題項目:2017年度陜西省高校輔導員工作研究課題項目《生涯適應力應用于大學生職業(yè)生涯規(guī)劃與思想政治教育的路徑研究》(項目編號:2017FKT59)階段性成果。

隨著信息技術的發(fā)展,“不確定性”成為當今經(jīng)濟社會發(fā)展的一個新常態(tài),職業(yè)選擇也隨之變得個性化和多樣化。為了跟上時代發(fā)展變化,個體在不同就業(yè)環(huán)境下的生涯適應力教育成為高校生涯輔導和就業(yè)指導的新方向。筆者認為通過測試生涯適應力的六個維度——生涯關注、生涯好奇、生涯調(diào)適、生涯人際、生涯自信和生涯控制,可以找出個體在生涯適應力中的短板,從而有針對性地開展生涯輔導,為高校學生職業(yè)生涯規(guī)劃和就業(yè)指導提供理論依據(jù)。

大學生生涯適應力現(xiàn)狀分析

1.研究方法

(1)研究對象

筆者在北京、西安、榆林三地的高校中隨機選取864名大學生作為研究對象發(fā)放問卷,共收到有效問卷864份。其中男生360人,女生504人;大一學生386人,大二學生134人,大三學生187人,大四學生157人。

(2)研究工具

本研究采用國內(nèi)學者趙小云等[1]編制的大學生生涯適應力問卷,該問卷將薩維科斯[2]的生涯適應力理論本土化后增加了生涯人際和生涯調(diào)適兩個維度。在薩維科斯理論建構中,生涯適應力包含四個維度:生涯關注,即個體對于生涯是否關注及有所規(guī)劃;生涯控制,即個體對自己未來生涯的控制感;生涯自信,即個體對自己解決生涯問題、實現(xiàn)生涯抱負的信心;生涯好奇,即個體對自我和職業(yè)世界進行探索的意愿。趙小云的問卷在薩維科斯理論的基礎上增加了適用于中國本土大學生的兩個評價維度,即生涯人際和生涯調(diào)適,分別對應個體在生涯中的人際關系處理能力和個體在面對生涯困境時的彈性應對能力。

此調(diào)研問卷共設置35個題項,其中,生涯關注因子有6個題項,如“我經(jīng)常有意識地關注本專業(yè)的發(fā)展前景和社會應用狀況”等;生涯好奇因子有6個題項,如“我會很積極地搜集與自己未來發(fā)展有關的信息”等;生涯控制因子有5個題項,如“我覺得自己很難掌控未來的生涯發(fā)展”等;生涯自信因子有6個題項,如“面對多變而不確定的未來,我有足夠的能力調(diào)整自己的生涯規(guī)劃”等;生涯人際因子有6個題項,如“我的人緣很好,有很多好朋友”等;生涯調(diào)適因子有6個題項,如“我會坦然看待挫折并思考它帶給我的積極意義”等。問卷采用Likert5點計分,從1(完全不符合)~5(完全符合)所有數(shù)據(jù)資料采用SPSS20.0統(tǒng)計軟件處理。

2.研究結果

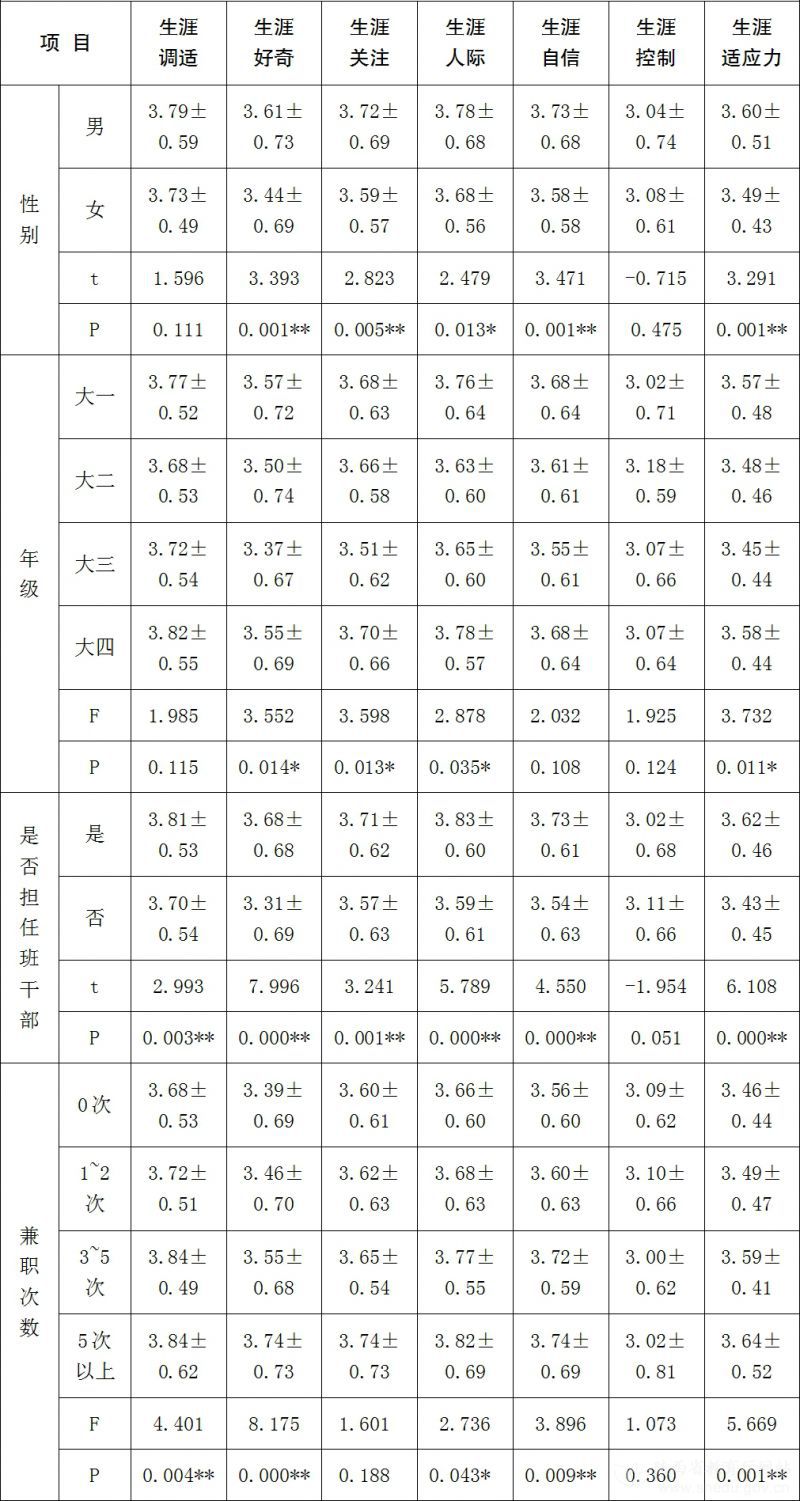

表1 不同大學生生涯適應力水平的差異比較(M±SD)

注:* 表示p<0 .05, ** 表示p<0.01.

如表1所示,筆者從性別、年級、是否擔任班干部、兼職次數(shù)四個方面對大學生生涯適應力水平及六個因子進行差異化比較,獨立樣本T檢驗結果表明大學生在生涯適應力平均分上存在顯著的性別差異。從性別上看,男大學生生涯適應力水平明顯要優(yōu)于女大學生。從單因素分析結果看,大一、大四學生生涯適應力水平得分顯著高于大二、大三學生,大二、大三是大學生生涯適應力發(fā)展的低谷期,大四學生生涯適應力水平最高。擔任過班干部的學生生涯適應力顯著高于未擔任過班干部的大學生。兼職次數(shù)越多的大學生生涯適應力水平越高,沒有兼職經(jīng)驗的大學生生涯適應力水平偏低。

大學生生涯適應力提升路徑

面對復雜多變的外部環(huán)境,培養(yǎng)和提升大學生生涯適應力可以使大學生在面對生涯變化時保持彈性應對力,以更積極的心態(tài)面對變化的職業(yè)世界。調(diào)研結果表明,大學生生涯適應力水平在性別、年級、社會實踐等方面呈現(xiàn)明顯的差異性,要改變大學生的現(xiàn)狀,應抓住這些特點,從學校和個人兩個層面入手,提升大學生生涯適應力。

1.學校層面

(1)調(diào)整職業(yè)生涯教育課程,構建針對不同專業(yè)、年級的生涯教育課程體系。隨著社會的發(fā)展,高校職業(yè)生涯教育也在不斷發(fā)展,但目前我國高校職業(yè)教育體系還不夠完善,高校職業(yè)生涯教育主要集中在對自我性格、興趣、技能、價值觀和外部工作進行簡單探索的“人職匹配”階段,并不能適應信息社會瞬息萬變的實際需求。此外,本調(diào)研結果顯示,不同年級的大學生生涯適應力水平存在顯著差異,大一學生生涯適應力較高,大二學生進入倦怠期,大三最低,大四達到最高,六個因子的關注度中側重點也隨著年級變化有所不同。根據(jù)年級特點,調(diào)整課程內(nèi)容,將有助于提升大學生生涯適應力。如大一學生在生涯好奇和生涯關注上得分要明顯高于其他年級。因此,高校應抓住大一黃金時期,讓學生做好四年學習規(guī)劃,這對其大學學習會產(chǎn)生積極而深遠的影響。

(2)轉變生涯輔導思維模式,為學生提供更多生涯實踐機會。在本問卷中,我們調(diào)研了不同兼職經(jīng)歷學生的生涯適應力,結果表明,兼職次數(shù)多的學生生涯適應力水平越高,在生涯調(diào)適、生涯好奇、生涯人際和生涯自信等維度上得分也高。這表明社會實踐不僅能提升學生的個人能力,還對增加學生的生涯自信,激發(fā)學生探索職業(yè)的熱情,提升學生對職業(yè)生涯掌控能力都有益處。學校應加強校企合作,為學生提供更多優(yōu)質的實踐平臺,這不僅能使企業(yè)需求和學生能力接軌,也能更好地幫助學生適應社會的變化。

(3)重視女大學生生涯適應力培養(yǎng)。通過本次調(diào)研以及多位學者的研究表明,女大學生生涯適應力水平低于男大學生。因此,學校應注重女大學生生涯教育和生涯適應力培養(yǎng)。調(diào)研結果顯示,女大學生在生涯好奇、生涯關注、生涯自信等方面存在劣勢。因此,我們應該從激發(fā)生涯好奇、生涯關注、生涯自信等方面入手,培養(yǎng)女大學生的就業(yè)能力。

(4)以生涯適應力理論為基礎,發(fā)展生涯教育個性化咨詢。在傳統(tǒng)的生涯教育中,教師引導學生進行生涯探索主要集中在以性格、興趣、技能和價值觀為主的自我探索和以工作內(nèi)容、工作環(huán)境、工作要求為主的環(huán)境探索方面,為學生的職業(yè)選擇提供了依據(jù),但這一切需要依靠學生的積極性和主動性,若學生對職業(yè)生涯不關注、不探索,那么這個課程便毫無意義了。生涯適應力理論將個人目前所處的生涯狀態(tài)進行了量化,我們由此可以判斷一個學生出現(xiàn)的問題屬于生涯關注度不夠,還是自信心不足,從而進行有針對性的訓練。后現(xiàn)代工作價值觀認為個人職業(yè)應該實現(xiàn)個體幸福的最大化,這也預示著未來的職業(yè)發(fā)展將逐漸趨于個性化。因此,設立職業(yè)生涯咨詢部門,為學生個性化咨詢提供幫助,將是高校學生生涯教育的發(fā)展方向。

2.個人層面

(1)轉變生涯發(fā)展觀,對生涯不確定性有合理的認識和思想準備。傳統(tǒng)的生涯教育強調(diào)人職匹配,學生一般認為會有好幾個職業(yè)與自己匹配,對生涯不確定性缺乏合理的認識和思想準備,一旦發(fā)現(xiàn)職業(yè)與想象的不同,就會喪失自信心。大學生應該面對現(xiàn)實,做好心理準備,明白職業(yè)生涯隨時會面臨著變化,在掌握專業(yè)技能的同時,不斷提升自我管理技能和可遷移技能,以此應對職業(yè)生涯的變化。

(2)積極參與生涯探索,增加對自我和職業(yè)世界的認知。內(nèi)因是事物發(fā)展的根本,提升大學生的生涯適應力,離不開大學生本體的努力。學術界將職業(yè)生涯規(guī)劃分為六個方面,即覺知與承諾、自我探索、工作世界探索、決策、求職行動和再評估。其中覺知與承諾是最重要的一個方面,大學生應該明白自己是自身職業(yè)生涯的唯一負責人,并為自身職業(yè)生涯探索作出努力,積極利用霍蘭德職業(yè)興趣、MBTI性格測試等手段進行自測,通過生涯人物訪談、實習等方式積極探索工作世界,做到知己知彼,為自己以后走向職場做好準備。

(3)主動參與社會實踐,在實踐中提升自身生涯適應力。本調(diào)研表明,社會實踐對提升大學生生涯適應力有著積極的推動作用,且兼職次數(shù)多的學生在生涯調(diào)適、生涯好奇、生涯人際和生涯自信等方面具有顯著優(yōu)勢。由此可見,從大學生個人角度來講,擔任學生干部和參加兼職實習都是提高生涯適應力的好方法。因此,大學生應該主動參與社會實踐,提升個人能力。

參考文獻:

[1]趙小云、譚頂良、郭成:《大學生生涯適應力問卷的編制》,《中國心理衛(wèi)生雜志》2015年第6期,第463-469頁。

[2]Savickas ML. Career adaptability,“an integrative construct for lifespan, life-space theory,”Career Dev Q, 1997, 45(3),p.247-259.

[3]蘇文平:《職業(yè)生涯規(guī)劃與就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導》,中國人民大學出版社,2016,第118-162頁。

[4]鐘谷蘭、楊開:《大學生職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃》,華東師范大學出版社,2014,第11-64頁。

[5]王海榮:《基于生涯適應力研究視野對高校生涯咨詢的探討》,《內(nèi)蒙古師范大學學報》(教育科學版)2015年第12期,第23-26頁。

[6]張海娟、劉曉軍:《大學生職業(yè)生涯規(guī)劃教育的困境與對策》,《教育與職業(yè)》2017年第11期,第79-84頁。

[7]梁明輝、易凌峰:《大學生生涯適應力與創(chuàng)業(yè)效能感和創(chuàng)業(yè)意向的關系》,《心理與行為研究》2017年第15卷第3期,第366-371頁。

作者單位:胡曉紅 榆林學院管理學院 陜西榆林王 艷 西安電子科技大學通信工程學院 陜西西安

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載