如何引導學生概括課文內容

作者:郝小剛

發布時間:2019-03-01 11:03:57 來源:陜西教育報刊社

在小學語文第二、三學段閱讀教學中,掌握概括課文內容的方法是閱讀教學的訓練重點之一。作為教師,要總結方法,強化訓練,既要教給學生一定的概括技巧,還要讓學生反復實踐,在實踐中掌握方法。閱讀教學中,如何引導學生概括課文內容呢?一般可以采用以下方法:

一、題目質疑法

課文的題目是叩開語文課文學習的一扇門。題目往往就是課文主要內容的概括和濃縮,所以利用題目質疑法,引導學生概括課文內容,是一種行之有效的方法。引導學生質疑課題,在質疑中閱讀,在質疑中收獲,從而達到統攬全文的目的。

例一,在《桂林山水》的閱讀教學中,我提出了質疑:通過課題,大家能想象出這篇課文寫了什么嗎?閱讀課文,然后說說桂林的水是怎樣的,桂林的山是怎樣的,它們給作者留下了怎樣的印象。

例二,在古詩《望洞庭》的教學中,我提出質疑:通過課題,大家猜猜是誰在望洞庭湖?他又看到了洞庭湖的哪些美景呢?

二、順序填充法

小學語文第二、三學段的許多課文是按照事情發展順序或游覽順序行文的。在這些課文的教學中,我往往采用重點詞句填充的方法,引導學生去概括課文。不僅讓學生了解了課文大意,培養了學生概括課文的能力,而且為學生更加清晰地了解寫作順序、掌握寫作順序、應用寫作順序、養成良好的寫作習慣奠定了基礎。

例一,在《自然之道》的閱讀教學中,在初讀課文時,我要求學生標記出重點詞句,讀后完成填空訓練:“我”和同伴及一個生物學家向導,來到南太平洋加拉巴哥島觀察幼龜怎樣離巢入海。課文首先寫____;然后____;結果____;這件事讓我們懂得了在以后的生活中要遵循______ 。

例二,在《記金華的雙龍洞》教學中,我要求學生在初讀課文后完成如下填空:

路上 →( ) →( ) →( )→( )→出洞

“閱讀是以理解為核心的認知活動。”學生帶著問題去讀、去思考,才能提高學習效率。學生讀時標記、讀后填空的過程,就是了解與掌握寫作順序的過程,也是概括課文主要內容的過程。

三、表框提煉法

在課文中出現多重平行關系且需要直觀對比時,我一般采用表框提煉法來概括課文內容。引導學生使用這種學習方法,可以讓學生在直觀的觀察中,理清文章思路,對課文主要內容進行歸納總結。

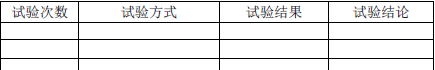

例一,在《蝙蝠和雷達》的閱讀教學中,為了幫助學生理清課文思路,我設置了如下表框,達到提煉文章主要內容的目的。

通過閱讀、思考、填表,原來抽象難懂的試驗過程,一步一步清晰且有條理地展現在學生面前,既引導學生深入理解問題,又訓練了學生發現、分析、解決問題的能力,學生的匯報過程就是概括全文內容的過程。

四、串詞連接法

在語文教學中,字不離詞,詞不離句,句不離篇。特別是小學階段首選字詞教學,且將設定的關鍵詞串連成課文的主要內容,進行了由字、詞、句到篇的教學銜接,培養了學生通過重點詞句學習課文的方法,一舉多得。

例一,在《普羅米修斯》一課的閱讀教學中,外國文學中的名字比較難讀,我特意摘錄出來讓學生認讀,然后在閱讀全文的基礎上,讓學生用這些關鍵詞去概括故事的主要內容。

當然,概括文章主要內容的方法還有很多,如找中心句法、句子摘錄法等,而且不同題材的文章概括方法也各不相同。但是,無論采用哪一種方法進行概括,教師都要始終明確,概括文章主要內容是語文第二、三學段閱讀教學中需要長期訓練的一項基本功,一定要有意識地加以訓練,并讓學生在實踐中靈活運用,真正實現獨立閱讀的目標。

作者單位 陜西省榆林實驗小學

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載