工匠精神融入高職課堂教學的實踐探索——以汽車機電維修訂單班人才培養為例

作者:任春暉 黃珊珊 陜西交通職業技術學院汽車工程學院 陜西西安

發布時間:2019-02-21 15:41:22 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】高職院校學生工匠精神的培育離不開學校(環境)、教師、企業與學生等四個要素的相互影響與促進。新時代汽車維修工匠在繼承傳統工匠精神的基礎上被賦予了更多新的內涵,本文結合福特汽車機電維修訂單班人才培養計劃,對工匠精神融入高職課堂教學進行實踐探索,具有重要的現實意義。

【關鍵詞】工匠精神 高職 汽車機電維修

課題:陜西省教育科學“十三五”規劃2017年度課題《高職汽車機電維修人才工匠精神培育路徑研究》(SGH17V039)。

引 言

隨著我國汽車產業跨越式發展,市場需要大量的汽車機電維修人才。本文聚焦內涵建設,從新時代工匠精神培育切入,借助校企合作平臺重構職業能力培養內容,強化學生技能培養,對高職汽車機電維修人才培養課堂教學進行實踐探索。

工匠精神的時代內涵

1.要有愛一行干一行的專注勁

興趣是最好的職業導師,是一種精神力量。作為汽車維修工匠,要愛崗敬業、踏實認真,有愛一行干一行的職業態度和精神理念,從感性上熱愛自己工作崗位,從理性上認識自身職業崗位價值,對工作付出努力與熱情。這樣,才能專注干好汽車維修工作,才能不斷提高并完善自己。

2.要有勤學善思的鉆研勁

汽車維修工匠在維修汽車時,單純憑工作經驗來排除故障是成不了大師的。每一位汽車維修大師都必須具有勤學善思的鉆研勁,必須具有扎實的理論基礎和過硬的專業技能,有精益求精的職業態度,在實踐中不斷思考—總結—進步,努力提高自身發現問題、解決問題的能力。

3.要有敢為善成的創新勁

在互聯網、創新創業成為熱詞的今天,不畏勞苦、敢為善成、不斷創新是新時代好工匠的鮮明特質。汽車維修工匠必須緊跟現代汽車發展的步伐,勇于開拓進取,凝神專一,不斷創新汽車維修技術,提升自身工作與服務水平,將職業技能極致化,才能真正成為一名擁有“匠魂”的匠人,實現人生夢想。

工匠精神培育四要素

高職院校學生工匠精神的培育,離不開學校(環境)、教師、企業與學生等四個要素的相互影響與促進,是一項系統工程。在工匠精神培育中,學校與教師要營造校園文化氛圍,將工匠職業精神的培養貫穿人才培養始終,引導學生樹立職業技能和職業精神高度融合的理念,和企業聯手重新定位課程內容,改革課堂教學模式,將“匠心”融入課堂教學全過程,使工匠精神入腦入心入行。

1.學校:提煉工匠精神,厚植文化底蘊

當前,我國大多數高職院校對學生職業技能的培養關注較多,對學生工匠精神的培養關注較少。學校要緊跟時代脈搏,根據行業、企業與市場的需求,認真提煉工匠精神在對應行業的特殊內涵,將其融入到人才培養過程之中。要厚植培育工匠精神的土壤,讓學生從接受職業教育開始就樹立成為智慧型、質樸型工匠的意識。同時,不斷培養學生團隊合作精神,培養學生踏實、誠信的優良作風,將素養教育貫穿專業教育始終,為學生未來的職業發展奠定堅實基礎。

2.教師:踐行工匠精神,弘揚德藝并舉

教師要自覺踐行工匠精神,從思想上高度重視學生工匠精神的培育,引導學生深刻理解工匠精神內涵,形成正確的人生觀和價值觀。同時,教師要以“嚴謹、一絲不茍”的工匠精神確定教學內容;以“精益求精”的工匠精神來設計教學過程;將“專業、敬業”的工匠精神滲透教學各環節,并通過自身行動引領學生、感染學生,使學生具備良好的職業品德,助推學生的職業能力培養,弘揚德藝并舉。

3.學生:傳承工匠精神,堅守知行合一

學生在實踐中,要有意識地學習工匠大師們嚴謹、敬業的工作態度和追求完美、極致的品格;學習企業匠人們精益求精、一絲不茍,反復改進、不斷完善的執著和堅持。通過積極主動的學習,堅守“知行合一”的價值主張,養成良好的職業習慣、職業素養和職業價值取向,才能為自己未來的就業及個人發展提供行動指南。

4.企業:協育工匠精神,校企互動雙贏

通過校企深度合作,使工匠精神與技術技能培育有機結合,是提升學生養成教育、體驗教育和實踐教育的重要渠道。學校和企業共同引領學生成長,學生走進企業在實踐中培養工匠精神,企業走進校園在實踐中傳遞工匠精神的價值主張,增強學生對企業的認同感,使工匠精神逐漸內化為校企雙贏。

工匠精神融入高職課堂教學的研究與實踐

為聯合培養人才,陜西交通職業技術學院與長安福特汽車有限公司合作,成立福特汽車機電維修訂單班。在教學中,校企雙方全程參與,并且將工匠精神有機融入福特訂單班教學當中,收到了較好的成效。

1.轉變教學理念

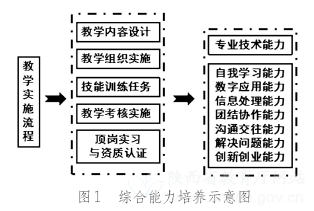

對于職業院校而言,學生有過硬的專業技術技能是教學的最終培養目標。但是,在日益激烈的社會競爭環境中,學生若沒有“專、嚴、精”的工匠精神,終將行之不遠。因此,訂單班轉變了教學理念,在加強技能訓練培養的同時,對學生不斷滲透道德品質、敬業精神、團隊意識的培養(見圖1),使學生的專業能力與通用能力、專業技能與職業素養有機融合,為培養綜合能力過硬,具有“專、嚴、精”精神的新時期汽車維修工匠奠定良好基礎。

2.整合教學內容

長安福特訂單班教學內容重點強調應用性和工匠精神,突出規范操作、工作流程及維修方法的正確性。在整合教學內容時,充分考慮品牌廠商的文化特質,考慮汽車機電維修知識點多、內容抽象、相關性強等特點,以福特機電維修中級技師認證考核要求為標準,并加入部分高級技師內容,更貼合高職大專學生的理論水平和理解認知方式。教學內容主要涉及品牌知識、福特發動機(變速箱)拆裝、車載網絡(電控系統)、PDI雙人快保等七大類,涵蓋福特的大部分基礎車型知識。

3.教學組織實施

(1)營造企業氛圍,滲透企業文化

訂單班從組建、教學到學生上崗,全程由福特廠家與學校共同打造,行業需求、專業技能、企業文化等直接貫穿學生培養的始終。

教學場地所使用的設備總成、整車也均為目前長安福特在市場中在售的主流車型和所應用的最新型號技術發動機、變速箱。教學場地均按照廠家文化進行布置,維修工位嚴格按照4S店中雙人快保工位來設計建造。訂單班學生在學習中使用到的專用維修工具、專用診斷設備和4S店在實際車輛維修過程中使用到的工具、設備都是一樣的。所有拆裝、診斷,特別是快保的作業流程均按照福特所規定的標準作業流程來講授,使學生養成高標準、嚴要求的好習慣。在增強學生對企業認同感的同時,也使其有較強的歸屬感。

(2)任務驅動教學,匠心傳遞

在教學中,從課程體系里提取汽車機電維修45項技能訓練任務,以技能訓練任務為載體,搭建培育學生品牌認知、專業知識與工匠精神的橋梁。

教師在進行教學時,學生以小組(3至4人)為單位,領取技能訓練任務單,每一個任務單里都明確訓練任務、訓練目標、訓練時間、訓練實施條件、工具與設備、訓練時間安排等,便于學生自主創新學習。授課教師中除學院經廠家認證后有資質的汽車機電維修培訓講師外,還有企業專家與廠家培訓講師。

4.多元化考評

為督促訂單班學生嚴格要求自己,努力學習,學院設定了嚴格的考核評估體系。考評分課堂表現評估、理論與實操考核評估兩個方面。

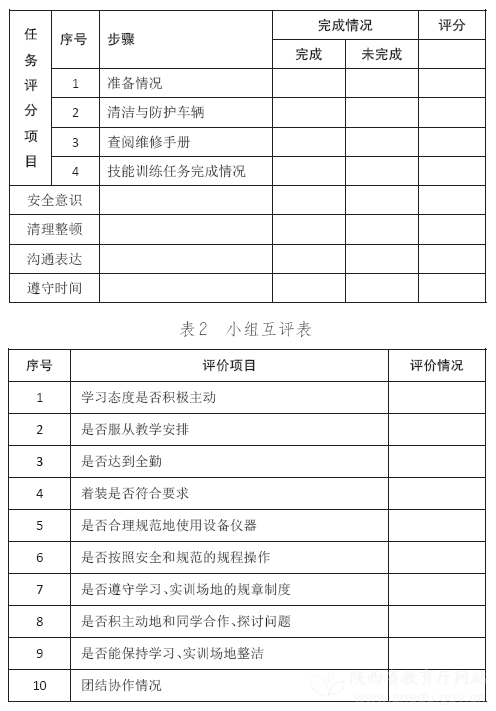

(1)課堂表現評估

課堂表現評估用以考核學生的出勤率、學習/實操態度、學習主動性和團隊協作等方面能力,其主要目的是考評學生在日常生活學習中對工匠精神的踐行程度。課堂表現評估由授課講師對每一個學生進行打分后再進行小組互評,評分細則見表1和表2。

表1 教師評分表

(2)理論及實操考核

理論及實操考核主要是考評學生對技術技能的掌握程度,該部分評分由授課教師完成,每門課程的單科考核成績=理論成績(30%)+實操成績(70%)。同時,廠家會抽調技術專家對學生進行考核、督促,用企業標準來考評。每門課程的單科成績和課堂表現成績都達到80分以上(百分制)的學生才能具備后續去經銷店實習的資格。

5.頂崗實習與資質認證

(1)頂崗實習

訂單班學生完成在校期間的課程學習,經考核合格后進入廠家的經銷店頂崗實習。在經銷店,服務經理擔當訂單班學生的實習管理導師,同時為學生發放一本《長安福特校企合作實習手冊》,按照實習手冊的要求,每個學生都要在保養(快保)崗位、機修崗位、零件崗位、服務顧問崗位進行頂崗實習。

在實習過程中,實習管理導師會對每一個學生進行實習成績評估,根據學生在4S店的工作表現、紀律遵守、工作能力等方面去綜合衡量,實習評估成績=職業素質(40%)+崗位技能(60%)。

(2)中級技師認證

訂單班學生完成在校考核和頂崗實習后總評成績合格即可從訂單班畢業,凡是和經銷商達成錄用就業意向的學生就能與經銷商簽訂正式勞動合同。

所有在崗的訂單班學生工作3個月之后,將會有一次機會被邀請參加專門為他們組織的長安福特機電維修中級技師認證考核。通過考核即可成為長安福特認證的中級技師,以較短時間獲得更好的職業起步。

(3)定期回訪

①實習期間導師引導學生完成頂崗實習,并到實地進行調研回訪,了解學生的思想動態、意見建議,記錄經銷商的反饋信息。

②學生完成實習,校企合作團隊在畢業前后將再次進行畢業回訪,進一步了解學生的就業狀態,為后續的中級認證收集信息。

③次年,學院將再對訂單班畢業生的職業狀態作了解,定期跟進相關問題。

結 語

目前,陜西交通職業技術學院汽車機電維修訂單班已培養了三屆學生,訂單班學生無論在專業技能還是在通用能力上均受到用人單位的一致好評。實踐證明,將職業教育引入工匠精神、工匠精神融入課堂教學,是所有高職院校改革的必由之路。

參考文獻:

[1]王麗媛:《高職教育中培養學生工匠精神的必要性與可行性研究》,《職教論壇》2014年第22期,第66-69頁。

[2]查國碩:《工匠精神的現代價值意蘊》,《職教論壇》2016年第7期,第72-75頁。

[3]童衛軍、王志梅、葉志遠:《高職院校設計類專業“設計工匠”人才培養的理念創新與實踐》,《職業技術教育》2016年第17期,第28-31頁。

[4]胡冰、李小魯:《論高職院校思想政治教育的新使命》,《高教探索》2016年第5期,第85-89頁。

[5]劉建軍:《工匠精神及其當代價值》,《思想教育研究》2016年第10期,第36-41頁。

投稿

投稿 APP下載

APP下載