互聯網+背景下藍墨云班課教學模式在高職語文教學中的實踐

作者:楊茜 余俊光 漢中職業技術學院 陜西漢中

發布時間:2019-02-18 11:39:15 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】現代信息技術在教育領域的廣泛應用使得高職語文傳統教學模式面臨諸多挑戰,隨著云教學平臺的興起與推廣,云班課智能化平臺的翻轉課堂教學模式在高職語文教學中得以實踐運用。應在實踐探索過程中了解云班課教學模式與傳統教學模式的區別,認識到其優勢與不足,并在教學實踐中揚長避短,相互補充,實現培養學生自主學習、創新學習及終身學習的目標。

【關鍵詞】高職語文 云班課 教學模式 實踐探索

課題:本論文為2017年立項的陜西省教育科學規劃課題“慕課模式下高職語文教學實踐探索研究”(課題編號:SGH17V076)。

在互聯網+背景下,大數據、云技術得到廣泛運用,現代信息技術與職業教育教學深度融合,慕課、微課、翻轉課堂、云教學的興起與發展為高職語文教學呈現了一個開放性的通道。這種遠距離、大規模、在線性、開放式的教學模式越來越受到教育行業的重視和熱捧,也為高職語文教學帶來機遇和挑戰。2017年以來,云教學的興起與發展對傳統教學模式產生了強烈沖擊和重大影響,云教學的實踐與運用已在高職院校拉開帷幕。

高職語文教學現狀與分析

1.學生學習基礎差,學習能力較弱,學習興趣不濃

高職學生入校分數線低,絕大部分學生學習基礎薄弱,自學能力較差,學習興趣不濃、主動性不強,口語表達能力和寫作能力較差。因此,教師在教學中要不斷提出新目標、新要求,選擇最先進的多媒體信息技術輔助教學,并對學生加強督促和引導。

2.學生普遍自律性差,生活較懶散,沉迷手機游戲

高職學生一般自我要求不高,缺乏明確的學習生活目標,生活中容易隨波逐流。平時上課中,睡覺、看手機、玩游戲的人較多,互動教學活動較難開展。因此,如何調動學生的學習積極性,引導學生參與課堂互動,成為教學中的一個重要難題。

3.教學模式傳統保守,多媒體信息技術運用不夠深入

高職語文課堂教學大多沿用“黑板+講臺”的傳統教學模式,教學形式以灌輸式為主,教學實踐活動以課后的作業訓練為主。雖然傳統語文教學嚴謹有序,有條不紊,但教學形式單調乏味,教學手段缺乏創新,與青年學生的興趣愛好、網絡化生活方式相去甚遠,導致課堂教學氣氛沉悶,師生互動環節少,教學效果不佳。

云班課教學模式在高職語文教學中的實踐運用

近兩年來,部分教師利用手機下載藍墨云班課APP進行能互動的翻轉課堂教學,給語文課堂注入了新活力。下面以應用文寫作、人文素養兩門課為例,探究云班課教學模式在高職語文教學中的實踐運用。

1.藍墨云班課教學平臺簡介

藍墨云班課是北京智啟藍墨信息技術有限公司推出的一款移動教學助手APP, 是在移動網絡環境下利用移動智能設備開展課堂內外即時反饋互動教學的云服務平臺,也是國內唯一融入人工智能技術的智能教學工具。平臺以教師在云端創建的班課空間為基礎, 為學生提供移動設備上的課程訂閱、消息推送、作業、課件、視頻和資料等服務。該平臺不僅方便教師開展教學,同時也解決了學生沉迷手機的難題, 使師生互動更加密切。手機終端的移動學習開辟了信息化教學的新渠道,是教育信息化發展的趨勢之一。該平臺操作簡便,師生使用完全免費,不受時間、地點的限制, 因而被廣大高職院校教師所青睞。

2.云班課教學模式下的應用文寫作課實踐運用

(1)課前

①教師用云班課資源功能根據章節所學文體的寫作特點、格式要求,通過用手機或PC向學生推送與文體寫作有關的圖片、PPT課件等學習資源,發布學習任務、學習通知,培養學生自主學習的能力和探究新知識的能力。

②教師可線上查看每一位學生的學習進展,發布提醒通知,督促其及時完成預習,并根據學生的學習情況賦予其相應的經驗值,激發學生的學習熱情。

(2)課中

①用云班課的簽到功能一鍵簽到或手勢簽到,10秒鐘完成簽到點名,節約了課堂教學時間。

②教師運用云班課的答疑/討論功能匯總課前所有疑難問題進行集中解答。對提問率低的個別問題,教師可通過答疑區私聊交流解答;對提問率高的普遍性問題,教師可當堂面授解答。

③教師運用小組任務功能布置小組協作活動,限定時間,定時發布作品,指導點評作品并歸納總結。這類活動一般在15分鐘之內完成,但僅限于內容簡單、篇幅短小的文體;內容復雜、篇幅較長,需要45分鐘以上完成的文體寫作訓練則宜用傳統紙質書寫方式完成。

(3)課后

①教師布置課后拓展任務,更新上傳資源供學生進行能力拓展訓練,并反思總結本次教學。

②學生根據教師的課中點評點撥再次修改作品,整理發布作品共享,并進行自評、師評、生生互評等。另外,學生也可進行下一次課的預習。

3.云班課教學模式下的人文素養課實踐運用

(1)課前

①教師用云班課資源功能,根據課程章節的學習目標、學習重難點、學習要求推送與課程學習內容相關的資源,并發布學習任務、學習通知。學生在課前了解課程相關知識,能激發其學習興趣,培養善于思考、獨立探究的良好素質。

②在云班課上教師發布提醒通知,督促學生及時完成學習任務,并根據其學習情況賦予相應的經驗值,不斷激勵學生。

(2)課中

①使用云班課便捷、快速的簽到功能完成課堂簽到點名。

②開啟“頭腦風暴”活動,教師設計一個話題,可限時 (5~10分鐘)讓學生搶答,限定答題字數不超過300~500字。教師還可在“答疑討論”區創建一個主題,學生圍繞題目討論發言,只要有回答即可獲得相應經驗值,教師對表現優秀的學生及時點贊。

③用測試功能設計選擇題,題目內容應涵蓋課程核心知識點和重難點問題,題目數量宜少而精。學生作答完成后,平臺會自動快速得出分數及排名;教師無需批改,還能及時了解學生對知識的掌握情況。

④教師用投票/問卷功能設計問卷選項,問卷內容可較為寬泛,例如對教學過程的滿意度、對教學方法的認可度、對教學設計的認同度及對教師魅力值的評價打分等。問卷完成后,平臺自動快速統計出結果,顯示各選項所占百分比,方便教師及時了解教學狀況,改進教學方法。

(3)課后

①教師用小組任務功能布置小組活動,指導學生完成小組活動任務,例如寫讀后感、課程感悟、時事小議等,隨后上傳并分享作品。

②私聊功能可進行課后交流,教師能隨時答疑解惑,滿足了學生的求知欲,增進了師生情感,促進了教學相長的良好態勢。

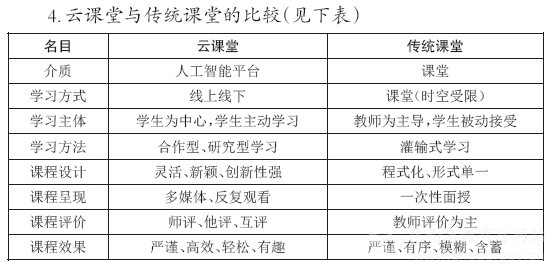

5.云班課教學模式的優勢

(1)教學資源內容豐富,覆蓋面廣。

(2)學習方式靈活自由,線上線下結合,可利用碎片化時間學習。

(3)課堂互動性強,師生互動頻繁,活動參與度高。

(4)先學后教的翻轉課堂模式培養了學生的自學能力和獨立思考能力。

(5)大數據系統管理下的監督、評價體系,有助于全方位把控、了解學生的學習情況及學習過程。

(6)利用課后拓展練習、教學反饋等活動,及時了解課堂教學效果及學生的自評、互評情況,掌握第一手學情資料。

6.云班課教學模式與傳統教學模式的互補性

(1)教學資源互補。云班課教學模式改變了傳統教學模式中以教材為主要教學資料的單一性,讓網絡資源更系統地服務于教學,使教學資源更加豐富、鮮活。

(2)交流反饋互補。云班課的智能化教學平臺使師生間可以隨時隨地溝通交流、互動反饋,使教書與育人融為一體。

(3)評價方式互補。傳統教學模式中,評價主要以平時作業、考試成績為依據,以教師評價為主。而云班課評價則以綜合學習過程、測試、討論、活動、小組作業等為主要內容,評價內容、評價方式更加多元化,評價結果更加客觀、公正。

7.問卷調查統計結果

在使用云班課教學的班級中,云班課到課出勤率98.7%,活動參與度97.5%,作業任務完成率94.6%,師生互動交流頻率很高。在開通云班課的系部中,教育類的學生中有96.5%的人表示很喜歡,3.5%的人不喜歡;農林機電類學生中有95%的人喜歡,5%的人不喜歡;醫學類學生中有97%的人喜歡,3%的人不喜歡。可見,絕大多數學生對云班課智能化教學平臺持接納態度。

關于云班課教學模式的思考

云班課教學模式充分體現了以“學生為主體、教師為主導”的個性化、高效率課堂教學改革思路,順應了高職院校教學改革發展的必然趨勢。從應用文寫作及人文素養兩門課的教學實踐可知,云班課教學模式雖然優勢顯著,但在教學實踐中不能完全取代傳統教學模式,只能作為一種必要的教學輔助手段。云班課更適宜用在知識傳承類的基礎課教學中,實驗實踐類的課程則不適宜采用,或應有選擇地使用。要全面推廣云班課教學模式,教師、學生、學校三方面應做到以下幾點。

1.教師方面

(1)樹立信息化教學理念。教師應掌握前沿信息化教學手段與課程設計方法,在教學工作中不斷提升自己的信息技術應用能力。

(2)轉換角色。教師應在教學活動中強化與學生的交流互動,成為教學活動中的組織者、激勵者、引導者、陪伴者。

(3)拓展眼界。通過專題培訓、學術交流、實踐研究等多種方式,全方位、多層次、多維度提升教師的教學能力,再以專題講座、學術論文、交流互動等形式凝練滲透,回饋學生。

2.學生方面

(1)提倡項目任務驅動學習法,支持學生進行合作探究式自主學習,培養學生的獨立思考能力和創新創業能力。

(2)支持學生進行碎片化閱讀學習法,使用互聯網隨時隨地學習。

(3)鼓勵學生通過社團組織、QQ群、微信朋友圈等社交方式開展互動式學習,使學生更快更好地完成知識輸入、技能運用、思維培養等目標任務。

3.學校方面

(1)加大力度建設各學科專業教學資源庫,重視地域特點、專業特點的課程開發,把教師獨立封閉的個體勞動轉化為開放共享的團隊合作。

(2)重視教師的專業培訓和學術交流,讓教師始終了解并掌握最前沿的學術動態,保持教師的教學熱情和自信力。

(3)加強實訓實踐基地建設,加快網絡化教學平臺建設,使學校的教學水平及育人環境再上新臺階。

總之,在高職語文教學實踐中把傳統教學模式與云班課的翻轉課堂教學模式相互融合能取長補短,開啟適合本土化學習的人工智能云教學平臺,可實現學生自主學習、創新學習及終生學習的目標。

參考文獻:

[1]周雨青、萬書玉:《“互聯網+”背景下的課堂教學——基于慕課、微課、翻轉課堂的分析與思考》,《中國教育信息化》2016年第2期。

[2]郭俊娥:《基于翻轉課堂教學模式的信息化教學設計》,《陜西教育》(高教版)2017年第12期。

[3]王衛軍:《教師信息化教學能力發展研究》,博士論文,西北師范大學,2009。

[4]魏婷:《解讀慕課的定位、建設與運行——以倫敦大學學院“ICT in Primary Education”課程為例》,《江蘇科技信息》2016年第36期。

[5]邢大紅:《基于混合學習理論的高職學生漢譯英能力培養實證研究——以Coursera為線上教學平臺》,《湖北函授大學學報》2016年第24期。

[6]何燕霞、王婷:《CBL式慕課在臨床檢驗教學中的應用》,《鄭州鐵路職業技術學院學報》2016年第4期。

投稿

投稿 APP下載

APP下載