“互聯網+”時代下高校思想政治教育人文關懷與心理疏導策略研究——以陜西民辦高校為例

作者:陳玲 李姝琦 西安培華學院 陜西西安

發布時間:2019-02-13 15:09:41 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】網絡、自媒體的快速發展,對高校思想政治教育工作提出了新的挑戰。本文基于調研陜西民辦高校思想政治教育人文關懷和心理疏導的現狀,分析了陜西民辦高校思想政治教育人文關懷和心理疏導存在的問題及成因,嘗試從“微時代”“互聯網+”的嶄新視角積極探索大學生思想政治教育人文關懷的新思路、新途徑、新舉措,以期進一步提高大學生思想政治教育人文關懷的針對性、實效性。

【關鍵詞】“互聯網+”時代 陜西高校 思想政治教育 人文關懷 心理疏導

基金項目:本文系2018年陜西省教育廳專項科研計劃資助項目《高校思想政治教育與人文關懷和心理疏導融合研究》(項目編號:18JK1075)。

前 言

所謂人文關懷,一般認為發端于西方的人文主義傳統,其核心在于肯定人性和人的價值,要求人的個性解放和自由平等,尊重人的理性思考,關懷人的精神生活等。在思想政治工作視野中,人文關懷是指尊重人的主體地位和個性差異,關心人豐富多樣的個體需求,激發人的主動性、積極性、創造性,促進人自由全面的發展。心理疏導不是一種職業,而是一項崗位技能。廣義的心理疏導是絕大部分人認為的模糊范疇,它幾乎包括了所有心理咨詢和治療。從廣義的角度來理解,這個概念的中文表述與它的外延不匹配。狹義的心理疏導是一種以人本主義心理學和認知心理學為基礎理論,通過語言溝通技巧進行“梳理、泄壓、引導”,改變個體的自我認知,從而提高自身行為能力和改善自我發展的心理疏泄和引導方法。從醫學角度來講,心理疏導是一種治療心理疾病和精神障礙、促進身心健康的方法,中醫早有“心病還需心藥治”的說法,疏導療法也可稱為“排泄法”。從思想政治工作角度來講,心理疏導體現的是科學發展和以人為本的精神理念,即通過運用語言和非語言的交流,以解釋、說明、支持、同情、理解等影響對方的心理情緒,來改變對方的認知、信念、情感、態度和行為。從這個意義上講,心理疏導的過程就是不斷消除內心不和諧因素,最大限度創造和諧心理的過程。這兩種工作方式中,人文關懷側重于滿足人們多層次多方面的感受和需求,心理疏導則側重于解決人們的心理障礙問題,人文關懷和心理疏導是一個與時代發展相契合的話題。“互聯網+”時代下,高校思想政治教育工作面臨著很大的挑戰和困難,如何有效應用互聯網平臺進行思想政治教育工作是非常值得研究的一個問題,張燕(2017)指出,在深化高等教育改革的背景下,通過心理疏導和人文關懷引導大學生的精神、思想和情感,可以提高高校思想政治教育工作的效率[1]。薛飛(2017)提出,高校思想政治教育中人文關懷和心理疏導措施包括普及“以人為本”的教學理念,完善人文關懷以及心理疏導工作體系,增強教育者的人文素養[2]。謝剛、牛亞麗(2017)提出,高校思想政治教育工作中,以發展的角度對學生進行心理疏導,加強人文關懷,能夠彰顯思想政治教育工作的人性化,創新人文關懷和心理疏導的機制、渠道,能夠幫助大學生擁有健康的心理、積極向上的認知態度等[3]。目前,已有的文獻主要是研究高校思想政治教育人文關懷和心理疏導的必要性、重要性、現狀、問題、對策等。本文以陜西民辦高校為例,通過調研高校思想政治教育人文關懷和心理疏導的現狀,分析了其存在的問題及成因。

陜西民辦高校思想政治教育中的人文關懷和心理疏導現狀調研

筆者通過對陜西地區部分樣本民辦高校主管學生工作的領導訪談得知:人文關懷和心理疏導覆蓋率(每學期接受人文關懷和心理疏導的學生占全部學生的百分比)平均為60.6%,各學校存在很大的差異。并根據每學期人文關懷和心理疏導內容工作日志記錄,計算了學生人文關懷與心理疏導的開展頻率,詳見表1-1。

表1-1 樣本學校開展人文關懷和心理疏導覆蓋率與開展頻率

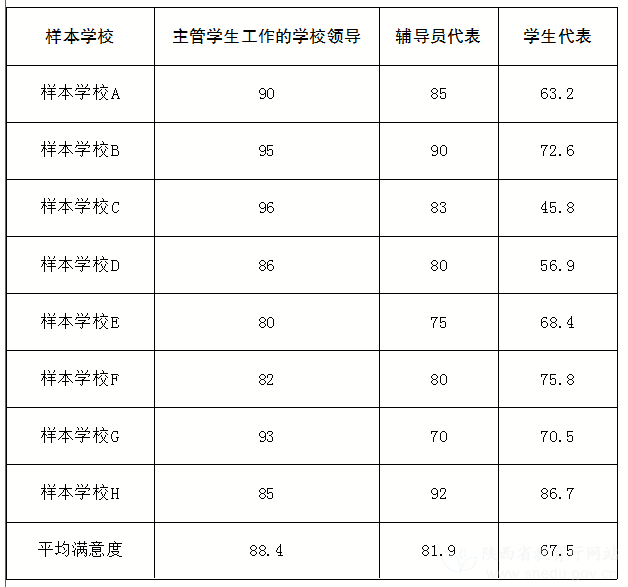

陜西民辦高校思想政治教育人文關懷和心理疏導的方式主要包括團體心理輔導、個體心理疏導、輔導員談心談話、有人文關懷色彩的班集體活動等。據相關數據統計,不同的評價主體對陜西民辦高校思想政治教育人文關懷和心理疏導滿意度評價均不一樣,具體見表1-2。

表1-2 陜西民辦高校思想政治教育中的人文關懷和心理疏導滿意度評價

高校思想政治教育人文關懷和心理疏導存在的問題及成因分析

目前,高校思想政治教育工作存在注重政治觀念引導、忽視學生個性發展,重視知識教育、缺乏有效的情感管理,注重以結果為導向、忽視人文關懷和心理疏導的過程性問題,具體如下。

1.注重政治觀念引導,忽視學生個性發展

目前,高校思想政治教育工作者對大學生進行心理疏導和人文關懷時,應了解學生的個性特征,尊重學生的個體價值,而不是強行灌輸政治思想和觀念。

2.重視知識教育,缺乏有效的情感管理

高校不少思想政治教育工作者受傳統思想和做法的影響,注重通過理論課對學生進行思想政治觀念的灌輸,缺乏對大學生情感的管理,沒有進行人文關懷和心理疏導,缺少體驗式環節和情境設計,忽視了學生人文精神的培養。

3.重視以結果為導向,忽視人文關懷和心理疏導的過程性問題

高校思想政治教育工作者只注重以結果為導向,沒有將人文關懷和心理疏導的全過程貫穿于大學生的整個學業生涯。人文關懷和心理疏導的缺失,讓大學生很難有更多的情感認同,其內心比較抗拒思想政治教育,因而弱化了高校思想政治教育工作成效。

“互聯網+”時代下高校思想政治教育

人文關懷與心理疏導的策略

“互聯網+”時代,高校思想政治教育工作需充分利用網絡媒體、網絡平臺,了解學生的心理需求,構建“四位一體”的心理健康教育體系,形成全方位的人文關懷網絡,實現大學生人文關懷與心理疏導的一體化。

1.通過網絡了解大學生的心理需求

“互聯網+”時代,大學生對網絡的依賴性很強,其交友、游戲、學習等活動都離不開網絡媒體。因此,高校需要創新工作方式,搭建思想政治教育宣傳平臺。學生管理工作者可以建立微信群、QQ群、網絡社區等,動態地發布熱門話題,引導學生積極參與討論,實時與學生進行心理溝通。一方面,通過網絡載體引導學生的思想政治態度。另一方面,通過網絡與學生對話,了解大學生的心理需求,增強學生人文關懷和心理疏導工作的針對性和實效性。

2.構建“四位一體”的心理健康教育體系

“互聯網+”時代,社會經濟發展迅速,人與人之間的競爭日益激烈,大學生或多或少存在一定的心理問題,網絡充斥的各種信息,對思想不太成熟的大學生來說,他們無法有效地辨別是非曲直。因此,高校需要構建“四位一體”的心理健康教育體系,即心理知識普及、心理咨詢、心理治療和自我發現心理問題,以改變大學生的認知能力和行為模式,提高其環境適應能力,促進其身心健康發展、個性發展和潛能開發,使其擁有更加積極陽光的健康心理。

3.形成全方位的人文關懷網絡

新時期,大學生的個性相對較為突出,高校思想政治教育工作者應尊重學生的個性發展,改變過去傳統僵化的管理思維,樹立“為學生服務”的理念,建立人性化的管理制度,形成全方位的人文關懷網絡,主動關心學生、關注學生,了解學生的個性和需求,幫助貧困學生、學困生,鼓勵其參與各類實踐活動,使其能夠擁有良好的人際關系。

結 語

總而言之,進入“互聯網+”時代,高校思想政治教育工作面臨著巨大的挑戰和機遇,思想政治教育工作者應以人為本,加強學生人文關懷和心理疏導,幫助其擁有積極陽光的心態,使其能夠更好地實現自我發展,為其成人成才奠定良好的基礎。

參考文獻:

[1]張燕:《淺談大學生思想政治教育中的人文關懷和心理疏導》,《當代教研論叢》 2017年第11期,第74頁。

[2]薛飛:《試論新時期如何加強高校思想政治教育中的人文關懷和心理疏導》,《知識文庫》2017年第11期,第205頁。

[3]謝剛、牛亞麗:《淺析高校思想政治教育中人文關懷與心理疏導的關系》,《當代教育實踐與教學研究》2017年第8期,第167頁。

[4]李金華、王海彤:《淺談人文關懷和心理疏導對高校思想政治教育的啟示》,《湖北函授大學學報》2017年第23期,第58-59頁。

[5]趙寧:《淺談馬克思人文關懷思想對當下我國高校學生工作的啟示》,《大眾科技》2016年第18卷第3期,第95-97頁。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載