某高校大學生微信使用情況與孤獨感的調查研究

作者:姬 菁 王文錦 趙 丹 張 穎 陜西中醫藥大學公共衛生學院 陜西咸陽

發布時間:2018-11-21 16:12:12 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】目的:了解大學生微信使用情況,通過數據分析探究其具體原因。方法:采用自編的微信使用情況調查表和Russell等人編制的UCLA孤獨量表對某高校學生進行調查。結果:孤獨感的得分高低在微信使用的主要原因、是否會發布自己的真實信息或照片上存在差異,而孤獨感得分高低與人口學資料中的性別、生源地上的差異并不顯著,與大學生微信使用情況中的微信使用年限、每日使用時長上的差異也不顯著。結論:調查顯示,被調查的大學生整體孤獨感分值較高。將微信主要用于人際交往的大學生得分顯著低于工作和學習原因以及其他原因的大學生。完全不會在微信上公布自己真實信息的大學生得分顯著高于偶爾會和每天都會在微信上公布自己的真實信息或照片的大學生。

【關鍵詞】大學生 微信使用情況 孤獨感

基金項目:陜西中醫藥大學科研基金項目(編號:2015RW14)。

微信是騰訊公司于2011年1月21日推出的一個為智能終端提供即時通信服務的免費應用程序。微信逐漸成為人們的一種常態化的生活方式,影響和改變著我們的社交模式。據騰訊官方公布的信息,微信用戶從年齡分布上看,20歲至30歲的青年占了74%;從職業分布來看,大學生占了64%[1]。便利的社交軟件給大學生帶來了相當大的影響。

孤獨感是當個體感到缺乏令人滿意的人際關系和自己對交往渴望與實際交往水平產生差距時的一種主觀心理感受或體驗。有研究表明,與生命歷程中的其他階段相比,大學時期的個體可能有更強烈的孤獨感[2]。孤獨感在大學生中是具有典型性和普遍性的心理現象,它是影響大學生心理健康的重要因素。

本文通過調查研究大學生微信使用的情況和孤獨感的關系,希望能更好地幫助大學生正確使用微信,盡量減少微信所帶來的危害[3]。

對象與方法

1.對象

采用隨機抽樣的方法,在某高校通過發放問卷調查,最后收回問卷184份。其中,男生64人,女生120人;大一12人,大二21人,大三63人,大四88人。

2.方法

(1)測量工具

大學生微信使用情況調查問卷,共計20題。

UCLA孤獨量表由Russell等人編制而成,該量表為自評量表,主要評價是對社會交往的渴望與實際水平的差距而產生的孤獨感。全量表共有20個條目,11個正序條目,9個反序條目,每個條目有4級頻度評分:4[=]一直有此感;3[=]有時有此感;2[=]很少有此感覺;l[=]從未有此感覺,其中有9個條目反序算分,分數越高,孤獨程度越高。量表α系數為0.94,重測信度為0.73。

(2)統計方法

采用SPSS19.0進行數據整理和分析處理,主要采用描述統計、獨立t檢驗和單因素方差分析。

結 果

1.大學生微信使用現狀

(1)微信的使用頻率

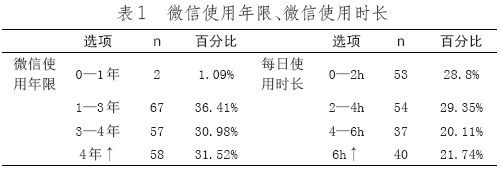

由表中數據看來,大學生微信使用年限1年以下的已經非常少。對每天上網時長的調查顯示,大學生每天玩微信6小時以上者高達21.74%,占據一天1/4的時間,較大程度上影響了正常的生活。

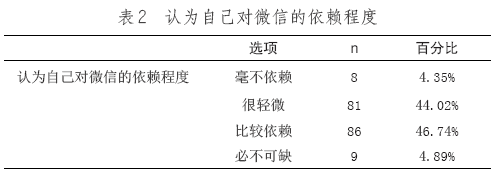

根據表2我們可以看出,有超過半數的大學生認為自己是比較依賴微信,甚至必不可缺。

(2)微信的用途及對象

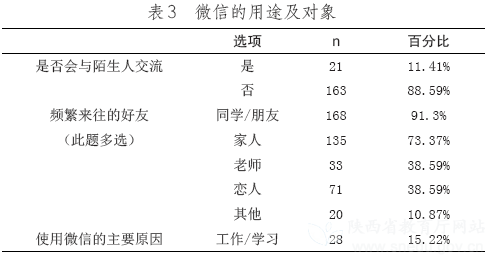

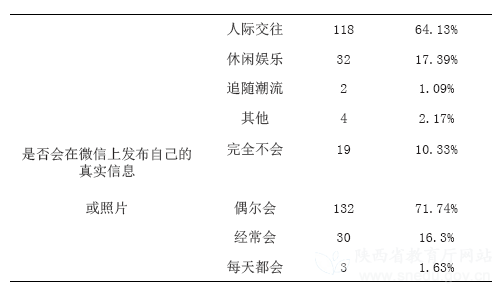

數據顯示大學生較少與陌生人聯系,主要聯系對象為家人、朋友、同學和戀人,微信是維持日常交友圈的聊天工具。在微信上大部分大學生會發布自己的真實信息或照片,與他人分享自己的信息和生活,增加和家人、朋友之間的互動及聯系。

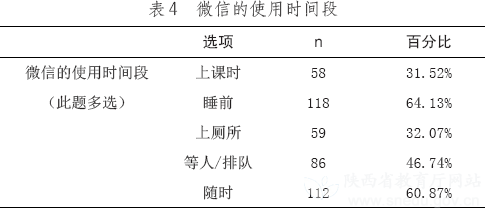

(3)微信的使用時間段

數據顯示,微信的使用隨時隨地,很多大學生主要在睡覺前使用微信,影響正常休息,31.52%的大學生在課堂上玩微信,這樣不僅破壞課堂紀律也影響學習。

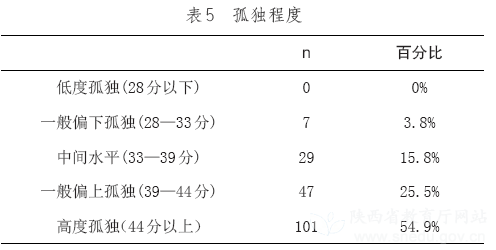

2.孤獨感得分情況分析

調查顯示,處于一般偏上孤獨及高度孤獨水平的大學生占80.4%,由此可見,大學生整體孤獨感水平偏高,值得我們多注意大學生的心理健康問題。

3.微信使用情況與孤獨感的關系

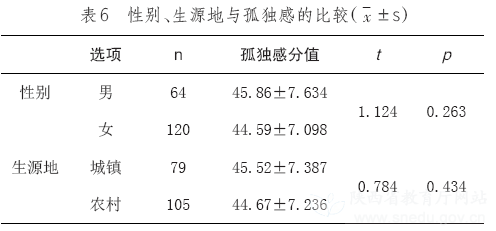

(1)不同性別、生源地學生的孤獨感

表6說明孤獨感的得分高低與性別、生源地無太大的關系。

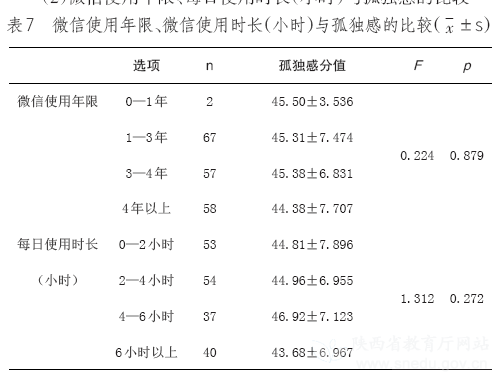

(2)微信使用年限、每日使用時長(小時)與孤獨感的比較

在大學生使用微信的年限、微信使用時長(小時)與孤獨感的得分高低上差異并不顯著。

(3)使用微信的主要原因、是否發布自己的真實信息或照片與孤獨感的比較

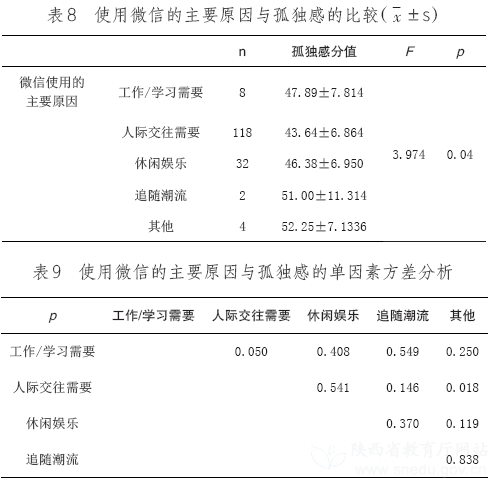

根據表8、表9可知,基于不同原因而使用微信的學生的孤獨感得分差異顯著。使用微信的原因主要為用于人際交往的大學生孤獨感,其得分顯著低于工作或學習原因和其他原因的學生。

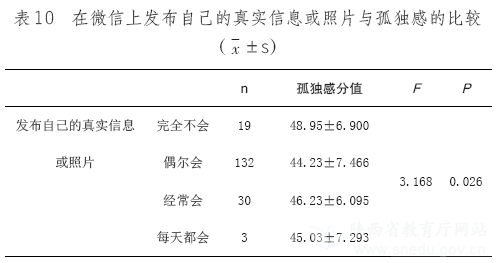

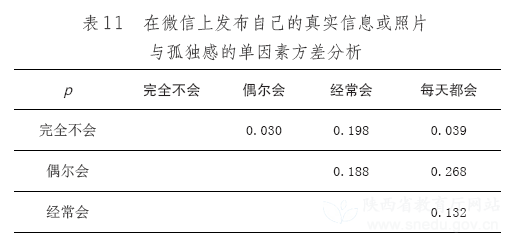

孤獨感的得分在是否會發布自己的真實信息或照片上存在差異。完全不會在微信上公布自己真實信息的大學生孤獨感得分顯著高于偶爾會和每天都會在微信上公布自己的真實信息或照片的學生。

討 論

本次調查中大學生整體孤獨感分值較高,54.9%的大學生孤獨程度都處于高度孤獨(得分>44分),孤獨感的得分高低與人口學資料中的性別和生源地之間的差異并不顯著,這與池思曉等人(2016)的研究結果不同,池思曉等人在《基于微信平臺的大學生網絡社會支持與孤獨感》研究中,發現生源地為城市的大學生孤獨感得分顯著低于小城鎮和農村的學生(p<0 .05)[4]。這可能一方面是由于本研究的調查方式(網絡隨機調查)造成城鎮人數和農村人數比例差別較大引起的;另一方面,隨著智能手機的普及和不斷更新,4g網絡、無線網絡(校園)覆蓋面擴大,微信已經走進千家萬戶,微信用戶的不斷增多,使得大學生更有條件實現“微”平臺的互動交流,所以進而使得生源地是城鎮的大學生和生源地是農村的大學生在孤獨感分值上并無顯著差異。

在大學生微信使用情況的調查問卷中的微信網齡(年)、微信使用時長(小時)與孤獨感的得分高低差異并不顯著,這與池思曉等人(2016)在《基于微信平臺的大學生網絡社會支持與孤獨感》中的結果相一致。

本調查中,使用微信主要用于聊天和朋友圈互動的大學生孤獨感得分顯著低于因工作或學習原因使用微信聊天的大學生。完全不會發布自己的真實信息或照片的大學生孤獨感得分顯著高于偶爾會和每天都會的大學生。數據提示,微信上的人際互動與低孤獨感分值高相關。然而難以確定的是使用微信進行人際互動是否會降低孤獨感,抑或是低孤獨感的個體更愿意有微信人際互動,后續研究希望進一步明確二者的關系。

參考文獻:

[1]于麗娜:《微信時代對當代大學生的影響及對策分析》,《中國地質大學學報》(社會科學版)2014年第14卷第S1期,第156-158頁。

[2]鄒賜嵐:《大學生孤獨感及其與人格特征的相關研究》,學位論文,西南大學,2005。

[3]楊玉妍:《不同人格類型的大學生社會支持與孤獨感的關系——自尊的中介作用》,學位論文,華中科技大學,2013。

[4]池思曉、嚴進、鐘天送、張晉:《基于微信平臺的大學生網絡社會支持與孤獨感》,《中國健康心理學雜志》2016年第24卷第8期,第1188-1191頁。

投稿

投稿 APP下載

APP下載