基于項(xiàng)目驅(qū)動的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式研究——以網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)課為例

作者:翟 梅 陜西師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院 陜西西安

發(fā)布時(shí)間:2018-11-02 14:51:44 來源:陜西教育報(bào)刊社

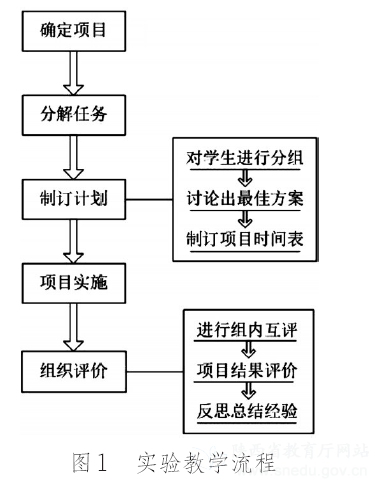

【摘 要】網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)作為近年來剛成立的一個(gè)專業(yè),對教育模式、課程體系提出新的要求,目前針對該專業(yè)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式研究比較少,沒有過多的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。本文分析該專業(yè)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)現(xiàn)狀以及存在的問題,提出具有網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)特色的項(xiàng)目驅(qū)動實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式,根據(jù)功能將實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程劃分為確定任務(wù)、分解任務(wù)、制訂計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施、組織評價(jià)五個(gè)階段。項(xiàng)目驅(qū)動教學(xué)是以學(xué)生為主體的教學(xué),不只是關(guān)注最終的成績,更加注重實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的整個(gè)過程。教師在學(xué)生整個(gè)項(xiàng)目學(xué)習(xí)的過程中扮演引導(dǎo)者、指導(dǎo)者以及監(jiān)督者的角色。

【關(guān)鍵詞】實(shí)驗(yàn)教學(xué) 項(xiàng)目驅(qū)動 網(wǎng)絡(luò)與新媒體

基金項(xiàng)目:本文系2017年度陜西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)新媒體專業(yè)手機(jī)APP策劃、開發(fā)與運(yùn)營綜合性實(shí)驗(yàn)研究”(項(xiàng)目編號:SYJS201725)成果。

研究背景

網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)是順應(yīng)數(shù)字信息時(shí)代發(fā)展所需而產(chǎn)生的新聞傳播類專業(yè),該專業(yè)于2013年在全國28所高校中首次招生,截至目前,已有79所本科院校開設(shè)了該專業(yè)。該專業(yè)要求學(xué)生具有運(yùn)用新媒體技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)新聞內(nèi)容生產(chǎn)與傳播的能力,能夠在新聞媒體部門、政府和事業(yè)單位等從事網(wǎng)絡(luò)新聞采編和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營工作或培養(yǎng)新媒體相關(guān)崗位的應(yīng)用型人才。

國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)發(fā)展處于剛起步階段,而國外高校尤其是美國高校的該專業(yè)發(fā)展則較為成熟。美國的新媒體教育具有跨專業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)模式的特點(diǎn),傾向于培育學(xué)習(xí)型人才,教育重點(diǎn)在于引導(dǎo)學(xué)生培養(yǎng)較強(qiáng)的自主學(xué)習(xí)能力[1],掌握多種專業(yè)研究方法,讓學(xué)生在技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代緊跟潮流,快速掌握最新技能。從開設(shè)該專業(yè)的院系分布情況來看,我國網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)大多數(shù)是在新聞與傳播學(xué)院開設(shè),少數(shù)開設(shè)在文學(xué)院,而美國的網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)分布則較為廣泛。根據(jù)武漢大學(xué)徐麗芳等人對美國87所大學(xué)開設(shè)的111個(gè)新媒體專業(yè)院系分布調(diào)查結(jié)果來看,除了在新聞傳播類、藝術(shù)類、人文社科類院系開設(shè)外,還在計(jì)算機(jī)類、信息管理類等院系開設(shè)[2],可以反映出該專業(yè)在不斷融合各個(gè)學(xué)科的信息資源,向跨學(xué)科聯(lián)合培養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變。

網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)現(xiàn)狀分析

網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)是融合新聞傳播學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、社會學(xué)、教育技術(shù)學(xué)等學(xué)科的交叉學(xué)科,這就要求學(xué)生在掌握新聞傳播學(xué)基礎(chǔ)理論知識的同時(shí),還需要掌握計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識和相關(guān)技術(shù)。余紅等人對網(wǎng)絡(luò)與新媒體人才的招聘信息進(jìn)行調(diào)查研究,分析結(jié)果表明社會對新媒體專業(yè)人才的需求分為網(wǎng)絡(luò)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營、網(wǎng)絡(luò)營銷三大類,所占比例分別為54.36%、28.33%、17.31%[3],由此可見,研發(fā)技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)不可或缺的一部分。以陜西師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院網(wǎng)絡(luò)與新媒體開設(shè)的專業(yè)課為例,涉及技術(shù)類實(shí)驗(yàn)課程有:C語言程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)、視音頻編輯、動態(tài)網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、新媒體設(shè)計(jì)與開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)、圖像編輯技術(shù)、Flash動畫設(shè)計(jì)等,這些技術(shù)類實(shí)驗(yàn)課的教學(xué)仍采用的是傳統(tǒng)教學(xué)模式。由于該專業(yè)成立的時(shí)間短,沒有過多的經(jīng)驗(yàn)可借鑒,目前在現(xiàn)行的實(shí)驗(yàn)教學(xué)中存在以下問題。

1.沒有體現(xiàn)學(xué)生的差異性

網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)雖然隸屬于文學(xué)類學(xué)科,畢業(yè)也是授予文學(xué)學(xué)士學(xué)位,但事實(shí)上該專業(yè)是文理兼收的專業(yè)。這也就意味著所招收的學(xué)生基礎(chǔ)參差不齊,部分學(xué)生在上大學(xué)之前就已經(jīng)學(xué)習(xí)過相關(guān)技術(shù)課程,具備簡單的開發(fā)技能,也更樂于學(xué)習(xí)新的技術(shù)。而更多的學(xué)生只是對互聯(lián)網(wǎng)有個(gè)初步的了解,尤其對于高中是文科的學(xué)生,信息科學(xué)知識了解較少,在動手能力方面稍弱一些,易對新技術(shù)的學(xué)習(xí)產(chǎn)生抵觸情緒。

2.專業(yè)知識銜接和融合不到位

目前開設(shè)的多門技術(shù)相關(guān)課程,如C語言程序設(shè)計(jì)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)等,此類課程操作性較強(qiáng), 各個(gè)知識點(diǎn)之間關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中,經(jīng)常會因?yàn)闆]有充分掌握某個(gè)核心知識點(diǎn)而影響到后續(xù)環(huán)節(jié)。因?yàn)閱栴}未得到及時(shí)解決, 時(shí)間久了就會逐漸削弱學(xué)生的自主學(xué)習(xí)興趣。此外,在該專業(yè)授課中計(jì)算機(jī)專業(yè)出身的教師過少,早期的很多課程都是從其他專業(yè)聘請教師來代課,在實(shí)際教學(xué)中與計(jì)算機(jī)專業(yè)傳統(tǒng)教學(xué)方式區(qū)別不大。由于非本專業(yè)的教師對新媒體知識了解有限,使得教學(xué)內(nèi)容與專業(yè)定位處于條塊分割的狀態(tài),體現(xiàn)不出課程的關(guān)聯(lián)性,沒有找到計(jì)算機(jī)教學(xué)內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)知識的一個(gè)恰當(dāng)?shù)你暯狱c(diǎn),導(dǎo)致學(xué)生只是掌握了一些零散的、不成體系的技術(shù),缺乏基本的科學(xué)思想和基礎(chǔ)理論,難以進(jìn)行持續(xù)深入的學(xué)習(xí)。

3.實(shí)驗(yàn)課程體系不夠完善

目前,實(shí)驗(yàn)課程只是附屬于某門課程,分配的實(shí)驗(yàn)課時(shí)是總課時(shí)的一部分,以陜西師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)技術(shù)類課程來看,平均實(shí)驗(yàn)課時(shí)占總課時(shí)的二分之一。理工科實(shí)驗(yàn)課的發(fā)展從作為一種教學(xué)方法,到作為一個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié),再到作為一門獨(dú)立課程,最后到獨(dú)立成一個(gè)體系。而文科院系對于實(shí)驗(yàn)課程還僅停留在作為一種教學(xué)方法,重點(diǎn)放在課堂理論教學(xué),導(dǎo)致課程之間實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的多次重復(fù),使學(xué)生對于整個(gè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)沒有全面的認(rèn)知,從而影響整體的教學(xué)質(zhì)量。

基于項(xiàng)目驅(qū)動的實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì)流程

項(xiàng)目驅(qū)動法是“雙元制”教育模式中常用的一種教學(xué)方法,在整個(gè)教學(xué)過程中,學(xué)生處于中心地位,項(xiàng)目驅(qū)動作為教學(xué)方式[4]。在項(xiàng)目教學(xué)中,學(xué)習(xí)過程已經(jīng)成為學(xué)生積極參與的一項(xiàng)實(shí)際活動,它不僅關(guān)注學(xué)生的最終成績,更注重完成項(xiàng)目過程中學(xué)生的表現(xiàn)。在項(xiàng)目實(shí)踐中,學(xué)生不僅學(xué)習(xí)到課程的理論知識,還掌握了實(shí)踐操作技能,著重培養(yǎng)學(xué)生分析問題和解決問題的能力。

以網(wǎng)絡(luò)新媒體專業(yè)課實(shí)驗(yàn)教學(xué)為例,基于項(xiàng)目驅(qū)動的實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)計(jì)可以分為五個(gè)階段,如圖1所示。

1.確定項(xiàng)目

確定項(xiàng)目環(huán)節(jié)在整個(gè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程中十分關(guān)鍵,教師根據(jù)教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)任務(wù)以及行業(yè)需求確定項(xiàng)目。項(xiàng)目的選取既可以在本專業(yè)也可跨專業(yè),具有學(xué)科融合性和綜合運(yùn)用能力的特點(diǎn)。每個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要具備一定的難度系數(shù),其中可能含有學(xué)生從來未遇到的問題,但這些問題可以從多種渠道得以解決,讓學(xué)生在項(xiàng)目過程中掌握新的知識點(diǎn),熟練應(yīng)用新的技術(shù),確保60%的問題學(xué)生自己能夠解決,40%的問題可以通過向教師請教或者學(xué)生之間討論能夠完成。

2.分解任務(wù)

在此環(huán)節(jié)中教師先讓學(xué)生自由討論關(guān)于該項(xiàng)目的想法,先把大框架定下來,然后再幫助學(xué)生解讀任務(wù),讓學(xué)生知道要做什么,哪方面的知識還欠缺,需要掌握哪些技能,以及最終要達(dá)到什么目標(biāo)。以最終的項(xiàng)目產(chǎn)品為目標(biāo),將其分解成若干個(gè)更為具體的小任務(wù),再將這些小任務(wù)按照優(yōu)先級進(jìn)行排序,即哪些任務(wù)放在前面完成,哪些任務(wù)放在后面完成。教師也可以選取一些典型的任務(wù)進(jìn)行講解,便于學(xué)生對知識的遷移。

3.制訂計(jì)劃

首先,根據(jù)任務(wù)分解的結(jié)果對學(xué)生進(jìn)行分組,評選出組長。學(xué)習(xí)小組應(yīng)該是對班內(nèi)學(xué)生知識水平、行為習(xí)慣、興趣愛好等方面進(jìn)行分析之后才建立的,確保每個(gè)組的學(xué)生性格互補(bǔ),優(yōu)勢學(xué)科和弱勢學(xué)科均衡分布,男女比例分配合適。其次,在小組內(nèi)部討論得出最佳實(shí)施方案,通過討論可以激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的積極性。同時(shí),教師深入小組中間,全面掌握每個(gè)小組的交流進(jìn)度與效果,點(diǎn)撥瓶頸問題。對于學(xué)生出錯(cuò)的地方要以啟發(fā)式的方式告訴他們,讓他們認(rèn)識到問題所在,并通過自己的努力找到正確的解決方法。最后,制訂項(xiàng)目時(shí)間表。時(shí)間表對于任何一個(gè)項(xiàng)目來說都是不可或缺的,其目的是保證項(xiàng)目能夠按時(shí)、高效地完成。時(shí)間表內(nèi)不僅要列出該學(xué)習(xí)小組需要完成的任務(wù)列表,而且還需反映出每位成員的工作內(nèi)容和計(jì)劃時(shí)間。

4.項(xiàng)目實(shí)施

項(xiàng)目實(shí)施環(huán)節(jié)是整個(gè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)過程中最關(guān)鍵也是占用學(xué)習(xí)時(shí)間最多的一個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)流程,完成項(xiàng)目產(chǎn)品需要經(jīng)過以下步驟:第一,需求分析。此步驟在上文制訂計(jì)劃部分由小組討論的方式完成。第二,用戶界面設(shè)計(jì)。根據(jù)需求分析進(jìn)行界面相關(guān)的風(fēng)格設(shè)計(jì)、配色設(shè)計(jì)、功能具象化處理,以及各種操作系統(tǒng)的適配,最終生成定稿后的設(shè)計(jì)圖。第三,編碼開發(fā)。根據(jù)UI設(shè)計(jì)圖進(jìn)行開發(fā),編寫功能上的邏輯代碼,實(shí)現(xiàn)各個(gè)模塊的連接,從而完成對目標(biāo)產(chǎn)品的功能、性能、界面等方面的要求。第四,測試調(diào)試。測試環(huán)節(jié)的重要性不亞于前期的設(shè)計(jì)和編碼開發(fā),目的是以較小的代價(jià)發(fā)現(xiàn)盡可能多的錯(cuò)誤。第五,運(yùn)營維護(hù)。產(chǎn)品正式投放到市場后,會得到用戶以及市場本身的一些反饋,從而知道該如何修正或者調(diào)整運(yùn)營策略。在項(xiàng)目正式運(yùn)行時(shí),即使是達(dá)到了相對穩(wěn)定的階段,也有可能出現(xiàn)一些小問題,或者一些隱藏得比較深平時(shí)又難以出現(xiàn)的問題,此時(shí)就需要收集問題,并對問題作出及時(shí)處理。

5.組織評價(jià)

項(xiàng)目評價(jià)階段是對學(xué)生學(xué)習(xí)情況和項(xiàng)目完成情況給出的反饋及評價(jià),通過評價(jià)可以對學(xué)生起到激勵(lì)作用,使學(xué)生及時(shí)發(fā)現(xiàn)自己的不足,不斷進(jìn)步。首先,進(jìn)行組內(nèi)互評。學(xué)生之間互評主要是讓學(xué)生去評價(jià)他人在各個(gè)環(huán)節(jié)中的表現(xiàn)、對各個(gè)知識點(diǎn)的掌握情況、解決問題的方法及學(xué)習(xí)態(tài)度等,從某種角度來說學(xué)生比教師更了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況和行為習(xí)慣。其次,項(xiàng)目結(jié)果評價(jià)。小組之間從外觀、功能、性能、實(shí)用等方面進(jìn)行評價(jià),通過小組之間的對比分析發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)勢和不足。教師在學(xué)生小組互評過程中進(jìn)行補(bǔ)充評價(jià),及時(shí)對學(xué)生在開發(fā)中出現(xiàn)的問題給出指導(dǎo)性方案。最后,反思總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。總結(jié)可以幫助學(xué)生梳理完成項(xiàng)目的思維方式,找到自己理論上的不足。同時(shí),還要總結(jié)項(xiàng)目完成過程中出現(xiàn)的各種問題,走的彎路,以及當(dāng)時(shí)是如何解決的,及時(shí)寫出總結(jié)報(bào)告,以供日后學(xué)習(xí)使用。

結(jié) 語

項(xiàng)目驅(qū)動式教學(xué)打破了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)模式,強(qiáng)調(diào)將活動融于教學(xué),注重學(xué)生的參與性,重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)生自主探索、主動學(xué)習(xí)的能力。學(xué)生小組自由選題,討論完成實(shí)驗(yàn),在整個(gè)過程中遇到任何問題都可以向教師請教或與同學(xué)討論。在項(xiàng)目實(shí)踐中注重學(xué)生之間的相互配合、相互協(xié)調(diào)、相互理解。教師與學(xué)生一起討論、及時(shí)交流,在學(xué)生遇到困難時(shí)對其提供必要的幫助和指導(dǎo),使得學(xué)生在獲取知識的同時(shí),也得到極大的滿足感,促進(jìn)了和諧融洽、互助的新型師生關(guān)系的形成。同時(shí),教師能及時(shí)更新自己的知識結(jié)構(gòu),能根據(jù)學(xué)生提出的問題加快更新知識庫的頻率,實(shí)現(xiàn)教學(xué)相長。項(xiàng)目教學(xué)中的項(xiàng)目是根據(jù)實(shí)際的崗位工作任務(wù)制訂的,學(xué)生完成一個(gè)項(xiàng)目,相當(dāng)于完成一次真實(shí)的崗位項(xiàng)目演練。這種模式不僅注重學(xué)生理論知識的掌握,而且加強(qiáng)了對學(xué)生職業(yè)技能的培養(yǎng)力度,使學(xué)生在畢業(yè)后能更快更好地適應(yīng)現(xiàn)實(shí)崗位的需求。

參考文獻(xiàn):

[1]匡文波、孫燕清:《美國新媒體專業(yè)教育模式分析及對中國的借鑒》,《現(xiàn)代傳播》(中國傳媒大學(xué)學(xué)報(bào))2010年第8期,第110-113頁。

[2]徐麗芳、曾李:《美國新媒體專業(yè)高等教育研究》,《中國編輯》2013年第3期,第36-42頁。

[3]余紅、李婷:《我國網(wǎng)絡(luò)與新媒體人才求調(diào)研與專業(yè)培養(yǎng)》,《現(xiàn)代傳播》(中國傳媒大學(xué)學(xué)報(bào))2014年第36卷第2期,第134-138頁。

[4]吳新開、王海華:《項(xiàng)目驅(qū)動的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)體系構(gòu)建》,《實(shí)驗(yàn)室研究與探索》2013年第32卷第12期,第137-140頁。

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)新聞

深度報(bào)道

深度報(bào)道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載