在陜留學生生活滿意度調查

作者:高麗娟 西安翻譯學院文學院 陜西西安

發布時間:2018-10-23 09:26:21 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】本文從跨文化適應研究的角度,對在陜留學生生活滿意度進行了調查,并從社會距離和心理距離兩個維度,對西安7所學校留學生生活滿意度狀況進行了研究,對其文化適應程度進行了分析。

【關鍵詞】留學生 西安 生活滿意度

本文以西安幾所高校為個案,研究來華留學生生活滿意度。首先,在文化交流方面,西安具有深厚的文化底蘊,是文化交流的重鎮。其次,西安高等教育發達,能滿足外國學生的留學需求。再次,西安與世界各國的往來密切,又是一帶一路的起點,與中東等國經濟文化往來頻繁。由此可見,西安作為眾多國外學生留學首選之地,濃縮了中國文化的全部要素,人口流動性大,跨文化交流已是常態,為本研究從跨文化角度探討來華留學生生活滿意度提供了豐富的資源。

文獻依據

1.國外研究概況

上世紀60年代,美國學者開始著手跨文化適應的研究。該研究由人類學家羅伯特·雷德菲爾德、拉爾夫·林頓和梅爾維爾·赫斯科維茨等提出[1]。他們認為,具有不同文化背景的群體只有在交際中進行調整,才能避免誤會促進交流,這個過程就是文化適應的過程。70年代的跨文化適應研究主要集中在跨文化交際所產生的不良后果上,缺乏個體層面和實證考察。80年代的跨文化適應研究重點則轉變為個體層面的跨文化交際及各種因素的探討。同時,跨文化適應研究呈現出跨學科的特點,眾多學科皆被納入跨文化適應的研究范圍,豐富了對跨文化適應的研究層次。

國外學者對跨文化適應問題進行了不同分類,多數研究者指出,跨文化適應可分為心理適應和社會適應兩個維度[2]。心理適應主要指各種個性特征互相配合,適應周圍環境的能力。而社會適應則指的是交際者能否有效進行跨文化交流。此外,Black將跨文化社會適應分為一般性適應、工作性適應和交互式性適應三個維度。一般性適應指交際者對目標社會普通生活模式的適應程度;工作性適應是指交際者對新工作任務和環境的適應;交互式適應是交際者在與人的交往中所產生的舒適感與熟練感[3]。

跨文化適應模式主要包括人類學家奧伯格的U形模式、舒曼的文化適應模式、葛茲的文化適應變化曲線、路易斯的驚奇和理性尋求模式,以及韓國心理學家金·揚的文化適應模式等,他們從不同角度提出了跨文化適應的概念和方法。

2.國內研究概況

近年來,國內學者主要從兩個方面對留學生的文化適應性進行了研究。一是中國留學生在國外的適應性問題;二是國外留學生在華的適應性問題。鄭雪研究了中國學生在加拿大的心理適應問題;徐光興從心理學的角度研究了中國學生在日本的生活適應問題。雖然在華留學生的相關研究數量相對不多,但較之國外研究更具實踐性和針對性,在中國本土特色的基礎上,對留學生群體進行了研究。也有針對國內某個地域進行的留學生適應性方面的研究亮點,例如,陳慧從心理學的角度,分析了在京留學生跨文化適應及其影響因素等。

3.陜西的研究成果

陜西社會經濟的快速發展,吸引了更多留學生來陜留學,大多數集中在西安市,近五年呈上升趨勢。2010年全省留學生人數為5356人,集中在陜西21所高校;2011年全省留學生人數為5793人,集中在陜西21所高校;2012年全省留學生人數為6518人,集中在陜西21所高校;2013年全省留學生人數為7151人,集中在陜西22所高校;2014年全省留學生人數為8110人,集中在陜西24所高校。縱觀這些研究,其忽略了留學生生活滿意度調查問題。因此,應從文化適應的角度,進一步研究來陜留學生存在的問題及解決方法。

研究方法與過程

1.問卷設計。為了更好地了解“西安留學生的生活滿意度”,我們利用問卷形式,圍繞文化適應模式進行設計,主要體現社會距離和心理距離等多個因素[4]。

2.問卷的發放及回收。本次問卷填寫均采取自愿的方式,運用SPSS軟件對回收數據進行統計分析,計算出每個問題的滿意度均值以及百分比,以直觀的數據分析觀察西安留學生對生活滿意度的情況[5]。然后對數據進行分析、歸納和推論,結合訪談,找出原因所在。這對了解來華留學生教育管理和日常生活滿意度,以及影響滿意度的因素有很大幫助。

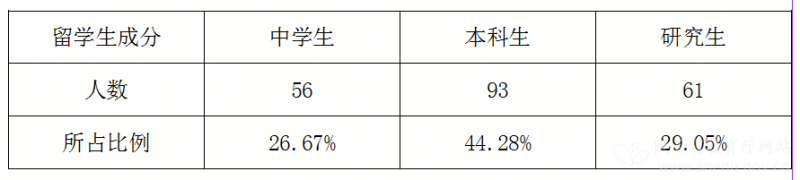

3.調查對象。本研究以西北大學、西安石油大學、西安外國語大學、西安翻譯學院、陜西師范大學、西安博愛國際學校和西安英特思語言學校的210名留學生為研究對象。其中,中學生56名(占26.67%)、本科生93名(占44.28%)、研究生61名(占29.05%),具體內容如下表所示。

調查數據和分析

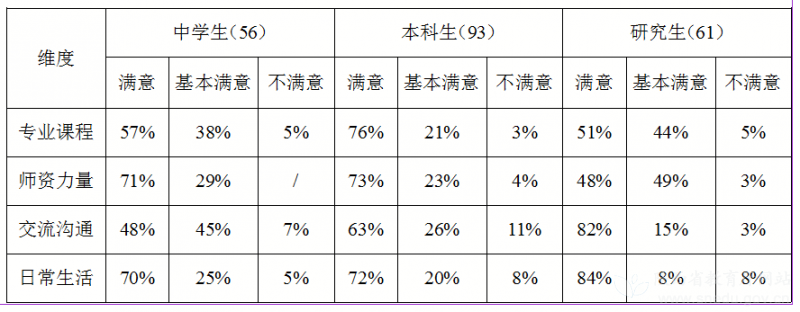

在問卷調查的基礎上,我們對來西安留學生生活滿意度進行了數據分析,主要包括專業課程、師資力量、交流溝通、日常生活四個方面,具體數據匯總如下表所示。

1.從調查的四個維度進行數據描述

(1)專業課程。在專業課程設置方面,中學生認為:“符合中國的升學考試,沒有可選擇性”,表示滿意的占57%,基本滿意的占38%,不滿意的占55%。其中,中學生對專業課程不滿意的主要原因是部分學生基礎較差,學習困難。本科生認為:“專業課程設置基本合理,很大程度上適應了我們的學習習慣,但因漢語本身的難度,學習起來仍有很多困難”,從統計數據來看,表示滿意的占76%,基本滿意的占21%,不滿意的占3%。研究生認為:“專業課程設置基本可行,但可提升空間不大,知識易造成偏誤”,表示滿意的占51%,基本滿意的占44%,不滿意的占5%。研究生階段的學習需要的是文化內涵和語言知識的綜合運用。總體來說,我們的專業課程設置更偏向于理論知識,對留學生實踐能力以及綜合素質的培養還有待加強。

(2)師資力量。教師能夠根據學生的不同情況制定學習計劃,提高學生的學習效率。其中,中學生滿意的占71%,基本滿意的占29%,對我們的師資力量零不滿。可見,我們在中學留學生授課教師的配置方面還是比較完善的。本科生大部分都具有一定的知識儲備,能夠和授課教師進行互動,并對各科教師針對不同課程運用不同的方法進行授課感到滿意。語言知識方面基本滿意,文化及實踐活動方面還有可提升的空間,滿意的占73%,基本滿意的占23%,不滿意的占4%,不滿意的學生是因為自己學了很久的漢語但仍開不了口,認為教師沒有很好地引領他們學習。研究生語言水平較高的學生需要語言文化功底更為深厚的教師來幫助提升自己,在此階段很大程度上提升了自身語言水平,很少一部分同學對教師不滿意,滿意的占48%,基本滿意的占49%,不滿意的占3%。

(3)交流溝通。在交流溝通方面,中學生受語言水平及詞匯儲備所限,理解困難,滿意的占48%,基本滿意的占45%,不滿意的占7%。本科生已經積累了一定的詞匯量,與教師、同學、朋友交流較多,不滿意的學生是因為不愿意與他人交流。滿意的占63%,基本滿意的占26%,不滿意的占11%。研究生語言水平及詞匯儲備較高,形成了自己的漢語圈,滿意的占82%,基本滿意的占15%,不滿意的僅占3%。不滿意是因為漢語博大精深,同一詞語在不同語境下有不同用法,還需自己在交際中慢慢理解。

(4)日常生活。在日常生活方面,來華中學生能很快適應,滿意的占70%,基本滿意的占25%,不滿意的占5%。本科生能夠豐富自己的課余生活,適應較快,滿意的占72%,基本滿意的占20%,不滿意的占8%。研究生普遍在華時間較長,對生活各方面都很熟悉,能夠合理安排自己的日常生活,滿意的占84%,基本滿意的占8%,不滿意的占8%。

總體來說,留學生在華學習的時間越長,對留學生活的滿意度就越高。

2.根據調查分析,來華留學生的這些滿意與不滿意,都是由跨文化適應問題造成的,具體表現在三個方面

(1)語言休克。調查發現,盡管大部分留學生在來西安之前都學過漢語,但應用時不夠自信而羞于張口,這些都會產生一定的語言休克現象,造成他們對留學期間生活的不滿意。

(2)文化休克。訪談發現,當留學生進入不熟悉的文化環境后很多人會緊張,而慣用解決問題的方法也不再奏效,生活中的語言障礙都會造成他們對留學期間生活的不滿意。

(3)社會文化適應的困難。在公共服務方面,很多工作人員不會用英語溝通,而且服務質量不好[6],讓外國留學生產生中國人民不歡迎他們的錯覺,這些也是他們對留學生活不滿意的原因之一。

來華留學生跨文化適應的改進策略

綜上所述,我們認為留學生培養機構應采取相應的措施,解決來華留學生跨文化適應的問題。

1.提高公共平臺的對外服務能力。外國留學生在我國生活的困惑,首先體現了我國公共服務的不足,只有加強了公共服務平臺的對外能力,外國留學生才能適應異國他鄉的生活。

2.整合和優化校內資源。我國留學生培養機構應依據留學生培養特點,整合與優化資源。首先,培養機構應建立符合留學生需求的學科專業培養體系,健全英文和中英雙語授課機制,構建完整的國際化學生培養方案[7]。其次,教師應改進課堂教學模式,提高學生的積極參與性,培養學生學習漢語的興趣。

3.舉辦各種活動,促進留學生融入中國文化。各類留學教育機構和學校應為留學生提供多方面了解中國文化的渠道。此外,教育主管部門也應積極建立中西學生聯席會,讓他們盡快融入中國的生活。

4.開設學校留學生心理咨詢機構。政府應提供資金或者政策支持,開設專門的留學生心理咨詢機構,幫助他們順利適應留學生活,接收留學生的各大高校也應盡快建立以留學生辦公室為基礎的跨文化心理咨詢機制。

5.重視留學生就業,建立留學生就業服務體系。著名學者王勇指出,目前留學生就業服務體系尚未完全形成,留學生的心理適應可能會受影響。因此,我們建議學校應該重視留學生就業,指導留學生面試并了解中國人才市場的特點。

結 語

通過對西安的來華留學生生活滿意度調查,我們發現來華留學生在文化適應上還存在一些問題,需要采取多種措施加以解決。同時,我們希望來華留學生從不同渠道了解中國文化,盡可能與當地人多交流,減少語言休克和文化休克,盡快適應和喜歡中國的生活。我們也建議各地政府應重視公眾平臺建設,為留學生提供更多學習、生活、交流的平臺,從而吸引更多留學生來華留學。

參考文獻:

[1]楊軍紅:《來華留學生跨文化適應問題研究》,博士論文,華東師范大學,2005。

[2]萬梅:《關于來華留學生跨文化適應問題研究的綜述》,《現代教育科學》(高校研究)2008年第6期。

[3]雷龍云、甘怡群:《來華留學生的跨文化適應狀況調查》,《中國心理衛生雜志》(調查研究)2004年第18卷第10期。

[4]王建勤:《第二語言習得研究》,商務印數館,2011年4月。

[5]王勇、林小英、周靜、吳霞、賴琳娟:《來華留學生教育管理工作滿意度:構成、貢獻與策略》,《教育學術學刊》2014年第2期。

[6]張駿:《營造國際化教學環境,提升高校國際化水平》,《中國高等教育》2010年第12期。

[7]李國宏、裴慶祺、郭彤、高新波:《高校來華留學生的跨文化適應》,《吉林省教育學院學報》2011年第2期。

投稿

投稿 APP下載

APP下載