高校民樂團的組建及指揮技巧在排練中的應用

作者:張 棟 陜西藝術職業學院 陜西西安

發布時間:2018-09-12 14:57:14 來源:陜西教育報刊社

【摘 要】高校民樂團作為高校學生社團主體之一,已經成為高校校園文化建設中不可或缺的組成部分。通過民樂團形式多樣的藝術活動,可以培養學生健康的審美情趣,陶冶高尚的情操,提高感受美、欣賞美、表現美和創造美的能力。更重要的是,通過民族樂器演奏藝術活動,可以讓學生從不同角度觸及中國傳統文化的深邃,加強學生對我國傳統文化的了解。通過結合筆者在民樂團的教學與排練經驗來進一步講解指揮技巧在排練過程中的運用,最終將一部完美的作品展現給觀眾。

【關鍵詞】高校民樂團 組建 指揮技巧 應用

對于高校來說,校園文化是學校的名片,彰顯著學校的辦學理念,體現著學校學生的綜合素養。組建民樂團對于傳承中國傳統文化、發展特色的校園文化有著非常重要的意義。

高校民樂團的組建

1.人員組成

民樂團成員絕大多數是各院系各年級有一定特長的音樂愛好者和個別藝術特長生。樂團成員大多具有較好的素養,不但在藝術才能,而且在學習、工作方面也都較為出色。

2.建立健全高校民樂團的管理機制

作為管理者要積極創新管理方式和方法,要堅決杜絕以人管人的管理方法。因為以人管人就會出現人情化、面子化,會使工作效果大打折扣,降低團隊的執行力,久而久之就會使團隊變得松散,缺失向心力。所以,為了避免影響團隊發展的因素存在,讓團隊充滿正能量,就必須要根據樂團的實際情況制訂出相應的規章制度。

3.樂團編制及樂曲選擇

總體來說,不論是樂團編制還是樂曲選擇都應遵循“由小而大”的原則。早期編制不宜太大,重點選擇一些經典的小型樂曲,之后隨著編制的完善及演奏水平的提高,可逐漸選用不同體裁、風格及有較高藝術價值的作品,逐漸走多元化風格之路。

4.充分發揮樂團骨干成員的示范引領作用

樂團在日常的管理、節目排練、演出中,團長以及相關的負責人等樂團骨干成員都要充分發揮出榜樣示范引領作用,要在真正意義上起到率先垂范的作用,做到人盡其才、物盡其用,以確保樂團工作的順利開展。

指揮在樂團中的作用

在面對作品時,首先,指揮要想完美地演奏一個不同歷史時期和不同社會背景的作品,必須建立作品風格的概念,做好充分的準備工作,對每一個聲部、樂器都要有非常充分的認識,這樣,演奏者才可以隨著演奏作品的不同來改變演奏方式,才能把作品更好地展示給觀眾。其次,指揮需要抓住作品的結構,按照作品的特點和技術要求選擇排練方法,充分運用節拍變化、速度變化、力度變化等要素,對不易處理的樂段或為了保持某些困難音程的音準,在合奏前,對每一個弦樂部或小的管樂組合需要單獨排練來理清他們演奏的音樂,從而調動每一個演奏者的情緒和樂感,使樂團擁有一個良好、默契的配合度。最后,指揮需要把握住作曲家想要的真正效果,再加上自己對樂譜的深刻理解,在排練過程中,對演奏者的音準、節奏、氣口、強弱等作出相應調整,并懂得如何維持樂團紀律而又不失幽默感,既要求嚴格又有“外交手段”,更為重要的是能使每一位演奏者認識到相互合作的重要性,從而激發出樂團的最大潛力,用自己不同的指揮法來調整樂團。

指揮技巧在具體樂曲中的應用

民族交響詩《十面埋伏》中包含了大量的節拍變化、速度變化、力度變化等要素,大量的變化對指揮者的指揮技巧、作品理解的深刻性以及樂團的熟悉度提出了更大更多的挑戰。

1.節拍變化

中國的古曲多以散板為主,節拍也大多根據演奏者演奏時的情緒即興演奏,因此,在古曲當中有很大一部分的演奏并不受板式的拘束,節拍常常是不規則的。而指揮必須通過自己手中的總譜和指揮技巧發出指令來幫助樂團,讓樂團中的每一個聲部能夠清晰了解樂曲演奏的進度。由于該古曲由慢漸快的區間比較長,音符多,演奏者幾乎不可能通過聽覺來辨認樂曲的進度。因此,需要指揮在由慢漸快中著重每一小節的第一拍,用以告知古箏與定音鼓聲部樂曲進度,并準確地對古箏及定音鼓發出結束及開始的指令,這個指揮技巧恰恰是指揮在排練中最需要清晰明確的部分。

在民族交響詩《十面埋伏》中,出現了2/4拍、3/4拍、4/4拍、5/4拍、6/4拍。這些節拍的繁雜變化無疑會對樂隊演奏者(尤其是對于諸如打擊樂、箏、低音管等有較長時間空拍的聲部)的演奏及進入造成一定的困擾。而指揮在排練初期時,則更需要使用一定方法來應對這個問題。

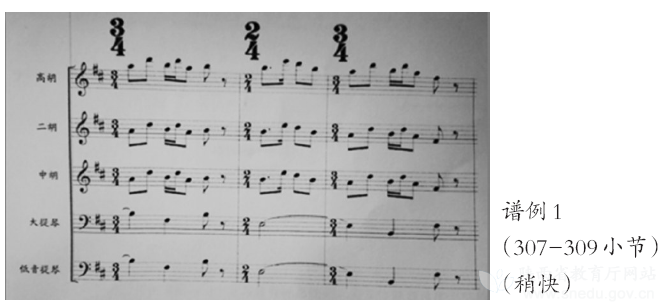

在樂譜中,隨著節拍的變化,指揮圖示中的圖形及線條走向也必須隨之發生變化。如譜例1中所示,三個小節連續變換節拍,而大提琴與低音提琴聲部在第二小節至第三小節是跨小節的長音,在第三小節的第二拍換音。大提琴與低音提琴聲部在第三小節換音時,指揮必須非常清晰地給予3/4拍圖示中的重點——“第二拍向外”來使演奏者根據圖形線條的走向確定節拍的正確,以演奏下一個音符。

2.速度變化

與節拍一樣,大量的速度變化,也是古曲中非常具有標志性的特點,常常伴隨著速度、節拍、力度甚至是音色的改變。琵琶古曲《十面埋伏》中出現了大量的速度標記:由慢漸快、慢、稍穩、漸急迫等。這些看似不具有規律性的速度變化非常頻繁,卻往往被演奏者忽視。指揮則必須提前預示,利用指揮的技巧來提醒演奏者,并且控制演奏者速度變化的幅度,使樂隊整齊地進行速度變化。

(1)在速度漸變中的起拍

廣義來說,每前一拍的反射甚至都可以認為是下一拍的起拍。而漸快(慢)的概念嚴格來說就是在速度發生變化的這一區間內,每后一拍比前一拍快(慢)。那么,在速度發生漸變時,指揮就必須把控好每一拍前的起拍,也就是前一拍的反射。反射的時間越長,下一拍就越慢發音;反射的時間越短,下一拍就越快發音。

(2)分拍與合拍的運用

分拍與合拍一般是在出現短時間內大幅度速度變化的段落使用的。正如譜例2中展示的一樣,在這原本速度已經偏緩慢的樂段,在第一節又出現“rit.”。同時,中胡聲部的第二拍后半拍與大提琴的第三拍后半拍都有新的音符進入。這時,便可以在第二拍、第三拍使用分拍。首先,由于分拍的加入,拍子之間的距離加長,勢必可以將二胡旋律聲部的速度放緩;其次,中胡與大提琴聲部也能通過分拍清晰整齊地演奏后半拍進入的音符。此外,由于緩慢的速度,打正常的拍子會導致手臂出現不協調的滯空,而打分拍便可以很好地解決這個問題。

3.力度變化

力度變化與樂曲之間有著非常緊密的聯系,也是最能夠展現情感的手法,由于需要表現不同的性格、神態、環境,致使音樂需要細致入微的力度變化來體現。而在樂團排練時,一部分演奏者或是認為只需要將音符的音高節奏演奏正確即可,或是無暇顧及力度變化往往沒有有效地演奏出譜面所標記的力度變化符號。而如果指揮沒有及時在排練中對樂團加以強調和訓練,即便音符演奏正確,音樂也是平淡、生硬、沒有絲毫表現力的。這時便需要指揮根據譜面的標記及性格情感的特點來調整力度的變化與布局,使得樂曲能夠表達出應有的情感。

(1)譜面標記的漸強與漸弱

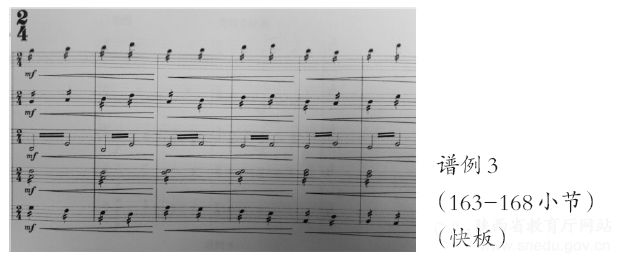

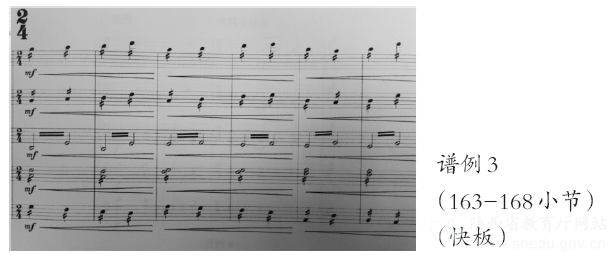

漸強與漸弱是音樂中非常常見的力度表現手法,多用于推動情緒的變化和展開。而這兩種力度表現手法區別于其他力度表現手法的核心是在于“漸”。漸強與漸弱在演奏上要求指揮與演奏者在力度的漸變上有明確的預期,是以一個平滑的坡度來演奏音樂音量上的變化。在實際的排練中,由于演奏者無暇顧及力度變化等原因,當指揮在不恰當的時間發出漸強(弱)指令時,往往會造成演奏者力度突然大幅度變強(弱),破壞了力度的漸變。在譜例3中,每兩小節為一組,每組都是由弱漸強。由于速度較快,在排練時很難能夠令演奏者快速反應。因此,指揮應在每組到來之前便提示演奏者之后的力度變化,并且通過右手拍子的大小幅度及左手開、收、升、降的速度來預示力度變化的幅度和長度。

(2)音樂內涵中的力度變化

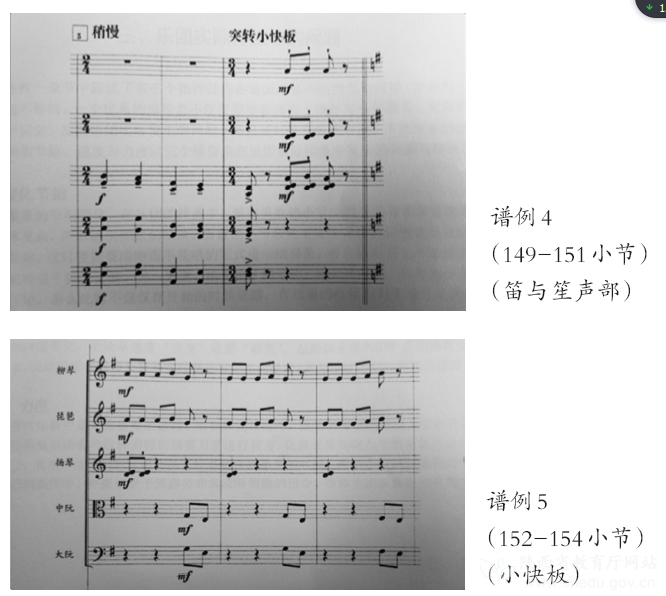

樂譜譜面中不僅僅有編曲者所標記的力度記號,在沒有標記的部分以及標記相同的段落也會有一定的力度變化。它是由樂曲的邏輯重音、上下文關系、情緒和性格的變化以及指揮對于樂曲的二度創作而形成的。適當的二度創作會根據不同的指揮和演奏者的理解而將同一首曲目展現出各種各樣的效果,而不是千篇一律的復制品。比如在譜例4與譜例5中,第151小節與后面的第152小節在譜面上是同樣的力度標記,理論上前后應以同樣的力度演奏。但根據上下文段落的連接,從152小節開始是一個新的段落“小戰”,與樂曲后段的“大戰”段相比,“小戰”段少了一些短兵相接的慘烈,而多了一些敏捷,所以指揮應該要求演奏者將“小戰”的開頭演奏得偏弱但充滿“顆粒性”,用于形容這種非常緊張的追擊場景。此外,第151小節的速度轉為小快板,在配器上加之竹笛的頓音演奏,并且作為一個連接“埋伏”與“小戰”的小節放在兩段之間,可以想象是在刻畫兩軍戰士突然遭遇時的驚恐與緊張的場景。所以指揮在處理這一小節時應該要求演奏者演奏得偏強并且尖銳。既能連接好兩段之間的性格與情緒對比,又能為“小戰”段的開頭起到一個畫龍點睛的作用。

指揮在樂團實際排練中遇到的問題

1.變化節拍

由于繁雜的節拍變化,在樂團的排練中演奏者數錯小節或拍子是非常常見的事情,尤其是在織體復雜、聲部進入頻繁的段落。而數錯小節和拍子直接帶來的問題就是演奏者在錯誤的地方演奏,這時便需要清晰的圖示提示演奏者,并且要對即將開始演奏的聲部提前進行眼神或手勢的提醒。此外,由于拍子的變化,律動被打破,許多演奏者會將音符的時值奏錯,那么此時不僅僅要在開始的時候提醒,在結束的時候也需要進行收拍。

2.變化速度

在排練的初期,當出現速度變化時,由于每位演奏者對于速度變化的預期不一樣,非常容易造成聲部錯開的現象,指揮則需要控制好起拍的速度以及擊拍的幅度,以確保速度變化整齊一致。無論是速度“突變”還是“漸變”,起拍都是最為影響樂團速度整齊變化的因素,因此,指揮需要大量實踐來學習起拍的技術,從而更好地把控樂團的速度變化。

3.變化力度

力度在樂曲中是非常重要的屬性。而在樂團排練中,演奏者卻往往忽視力度的存在。首先,指揮需要對演奏者這種消極的演奏習慣進行教育,演奏者知曉力度的變化與音高節奏同樣重要;其次,當樂團對這部作品已經有些許熟悉的時候,指揮應該快速將力度變化融入自己的指揮中,并提前給予演奏者非常清晰明確的指令,帶領樂團演奏出應有的力度變化效果。

民族交響詩《十面埋伏》是中華藝術之庫中的瑰寶。為了更好地將中國傳統文化中樂、詩、畫集于一體的神韻傳達給觀眾。指揮在分析研究的時候不僅要準確把握樂曲的特點和特性,深刻領悟中華藝術的博大精深,還要多學習觀摩各位指揮大師的詮釋和演繹,從中獲取更多的靈感。

結 語

大學生是未來國家發展的棟梁,其人文素質的高低對于一個民族文化發展有著深遠的影響。大學生要想更好地繼承中華民族優秀的傳統民族文化,就必須要結合時代的發展需求和大眾的審美觀念,對傳統的民族音樂進行適當的創新、創作,在保留傳統元素的基礎上,讓更多的人喜歡、熱愛民樂作品。

通過對《十面埋伏》這部作品的實際演示,筆者嘗試從中挖掘更多關于指揮方面的技巧,比如提前預示、演奏法和聲配器等,但由于篇幅有限,不能一一展開與說明,正文中所陳述的只是在指揮準備與學習中最為基本與核心的部分。但重要的是,每一種技巧幾乎都涉及多個要素的融合,它們是一個相輔相成、有機連接的整體。指揮在準備樂譜及排練時,需要以一個整體布局的高度看待所出現的問題,并且能夠多維度、多視角地去解析,靈活使用每一種指揮技巧。也只有這樣,指揮才能夠在思考與練習中不斷進步。

參考文獻:

[1]高等藝術院校《藝術概論》編者組:《藝術概論》,文化藝術出版社,1996。

[2]胡登跳:《民族管弦樂法》,上海音樂出版社,1997,11。

[3]樸東升:《民樂指揮概論》,中央音樂學院出版社,2005,3。

[4]符志娟:《不同版本琵琶曲〈十面埋伏〉的淵源及音樂特色》,學位論文,南陽師范學院,2014,4。

[5]劉文金、趙詠山:《十面埋伏(樂譜)》,2015,5。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載