教學點的二十年

作者:聶 蕾

發布時間:2018-05-17 15:11:19 來源:陜西教育新聞網

1998年,曹莉莉作為《教師報》的記者跟隨陜西日報的采訪隊伍曾到過秦巴山區的一個教學點。如今,教學點的名字已經模糊不清了,但初見的情境記憶猶新。

乘車從西安出發,顛簸了近二十個小時,然后換乘渡河的小船,最后徒步行走一個多小時到達目的地。那是怎樣的一所學校呢?一間破舊的瓦房,推開簡陋的柴門,就看到了泥地上擺放著土豆、小米、大米,還有一棵已經蔫了的大白菜,這是老師和學生們從家里帶來的一星期的口糧。旁邊用幾塊石頭支著一口黑黢黢的大鍋,這是老師給孩子們炒菜、做飯和煮水的唯一用具。再往里是一張用磚塊和木板搭成的簡易床,和三五個窄窄的、鋪著破舊被褥的地鋪,是老師和孩子們休息的地方。靠近南邊窗戶、光線明亮的墻面上,掛著一張寫滿了粉筆字的小黑板。

一名教師,三五個山里娃,就在這間破舊的瓦房里上課、吃飯、睡覺,抬起頭就能看到從屋頂的破洞里傾斜而下的陽光,這就是一所學校。曹莉莉清晰地記得當時心里的震顫與不斷涌現的心酸。

教學點的孩子們在上課(圖 薛小琴 攝)

二十年后,2018年4月24日,曹莉莉作為《陜西教育》雜志的主編帶領編輯部的記者們走進了秦巴山區的教學點——安康市石泉縣后柳鎮金齊教學點。與二十年前相比,學校的面貌發生了天翻地覆的變化。學校主體是一座白色的兩層小樓房,教室、辦公室以及各類活動室分布期間。樓前有個院子供孩子們玩耍和上體育課時使用,旁邊還有一片小菜園,郭老師帶著孩子們種上了青菜,綠油油的一片。

郭勝德老師和他所教的7個娃(圖 薛小琴 攝)

58歲的郭勝德老師正帶著4個一年級、3個二年級學生上音樂課,學唱歌曲《一對好朋友》。郭老師熟練地打開多媒體設備,從數字化資源庫里找出《一對好朋友》的教學視頻,然后帶著孩子們跟隨視頻的步驟學唱歌曲。“我根本就不會唱歌,原來也上不了音樂課。現在教學點的條件改善了,配備了和城里一樣的多媒體教學設備,碰到我不會教的科目,我就從資源庫里找出視頻,讓孩子們跟著視頻內容學就行了。別看我們這個教學點小,所有的科目都開齊了!”

郭老師從教四十年,一直輾轉于偏遠的教學點和村小之間。“剛開始,條件特別艱苦,不僅要上課,還要去很遠的地方挑水回來給孩子們做飯。山路不好走,有一次快到學校的時候摔了一跤,兩桶水全灑了,只好忍著身上的疼痛繼續去挑水,要不然孩子們就吃不上飯了啊!”郭老師說,最近幾年教學點的變化特別大,校舍進行了翻新,而且通了網絡,配備了多媒體教學設備和資源,感覺我們跟外面的學校的教學可以同步了。安康市石泉縣教體局在教育信息化推進中用力頗多,效果也十分顯著,2011年被教育部批準為全國教育信息化區域綜合試點,2016年通過省級驗收,2017年通過教育部核查。

后柳鎮金齊教學點郭勝德老師在上課(圖 薛小琴 攝)

“在‘教學點數字教育資源全覆蓋’項目中,中央電教館為我們的8個教學點配備了完善的數字教育資源接收和播放設備。但我們全縣目前有30多個教學點,在縣教體局的大力支持下,我們自掏腰包為剩余的20多個教學點也裝配了符合國標的數字化設備。”石泉縣電教中心主任董才峰自豪地說。

這個地地道道的石泉漢子,時刻心系教學點和村小的改造工程,這源于他幼年的一段特殊經歷。幼年的他在一所封閉、偏遠的村小就讀,有一次為了參加鎮上舉辦的少先隊活動,老師就帶著他們苦練了近一個月的少先隊歌。結果,比賽的當天,他才發現他們演唱的歌詞跟其他學校不一樣,曲調也完全不同。后來,他才知道是自己的老師教錯了。因為他們的老師既不會音樂,也不知道正規的少先隊歌是怎么唱的,所以就按照自己的理解教了個“山寨版”。“讓教學點和村小的孩子們也能享受到優質的教育資源”就成了他的一個夢想。

熨斗鎮麥坪小學涂賢斌老師在上課(圖 薛小琴 攝)

“教學點數字教育資源全覆蓋”項目的實施為他的夢想實現提供了一個契機。然而,新的問題也來了——教學點的老師怎樣使用這些資源?電教中心推出了一系列針對教學點教師的信息化培訓項目。在為期一個月的培訓中,董才峰親自擔任培訓班班主任,每天下午課程結束后,逐個拷問當天學過的內容。牢記并熟練操作的即可過關,不過關者就要留下來反復操練,直到熟練為止。一個月后,全部教師過關,成果也立即顯現了出來。2014年中央電教館舉辦的“教學點數字教育資源全覆蓋項目資源應用優秀案例征集活動”中 ,陜西省共有7件作品獲獎,其中安康獨占3件,而且全部是由石泉縣教體系統報送的,譚倩才的美術課《魚兒游游》獲二等獎,劉偉雁的音樂課《山谷回音真好聽》、涂賢斌的體育課《編花籃游戲》獲三等獎。當時,涂賢斌老師已經54歲的年齡。

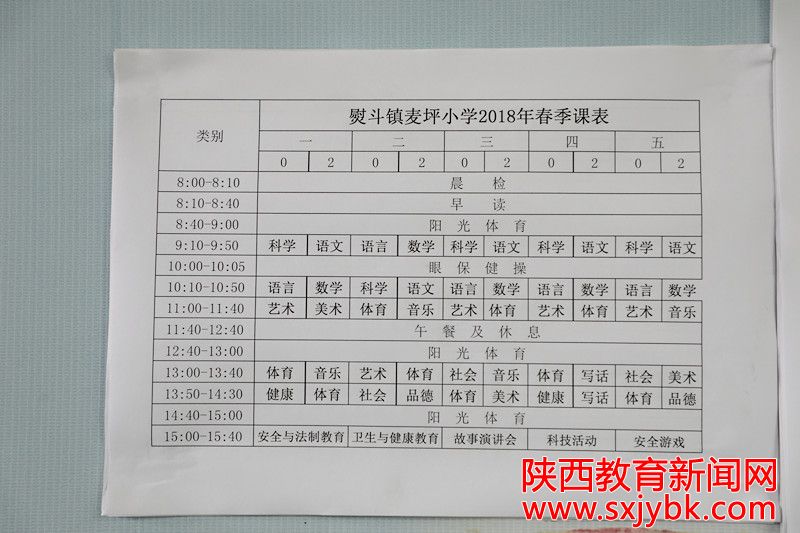

熨斗鎮麥坪小學課表(圖 薛小琴 攝)

這是變化的二十年,教學點從校舍、教學設備、課程開設以及教師和學生的精神面貌都有了天翻地覆的改變。但這二十年也有一些東西從未改變過,依然是一個教師加三五個娃,依然有堅守在教學點里的教師們對教育教學的一腔赤城和孩子們對知識的強烈渴望。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載