基于工作過程系統(tǒng)化的西方經(jīng)濟學課程設計研究

發(fā)布時間:2018-04-11 15:02:25

【摘 要】基于工作過程系統(tǒng)化的課程結構改革是當前我國職業(yè)院校進行課程開發(fā)的主要趨勢。本文從作者一線教學實踐經(jīng)驗和改革出發(fā),立足工作過程系統(tǒng)化,闡述工作過程系統(tǒng)化的含義,介紹西方經(jīng)濟學課程的基本信息,最后提出課程設計的思路,基于工作過程的課程開發(fā)與實踐教學的嘗試,在可行性方面較強,對其他課程的設計具有參考作用。

【關鍵詞】基于工作過程 西方經(jīng)濟學 教改

基金項目:本文屬于2017年度西安培華學院校級教育教學改革項目階段性成果,課題名稱:基于MOOC的專業(yè)基礎課混合式教學模式創(chuàng)新研究——以西方經(jīng)濟學為例(項目編號:PHY1707)。

西方經(jīng)濟學是高等院校經(jīng)管類專業(yè)的專業(yè)基礎課,開課目的是讓學生了解經(jīng)濟學基礎知識,從而在今后的工作和學習中能夠得到運用。從目前教學效果來看,該課程教學現(xiàn)狀很不樂觀,探其原因,西方經(jīng)濟學的理論性較強,內(nèi)容上對學生邏輯思維有一定的要求,學生學習的時候覺得比較抽象。因此,在該課程的教學中,要體現(xiàn)實用性和適中性,讓學生能夠?qū)ξ鞣浇?jīng)濟學產(chǎn)生興趣,并且養(yǎng)成長期學習經(jīng)濟學的好習慣,這對高校任教的經(jīng)濟學老師而言,任重而道遠。

工作過程系統(tǒng)化課程

工作過程導向即“基于工作過程”。德國在職業(yè)教育方面走在世界的前列,這種先進的思想是由德國教育專家首先提出來的。它的“雙元制”教育理念在全球被廣泛應用并推廣,產(chǎn)生了深遠影響。該教育模式在一些職業(yè)學校應用時,要求有企業(yè)和學校的共同參與,所以加大了推廣難度,從而被擱置下來。隨后,“基于工作過程導向”的職業(yè)教育思想應運而生,這是德國的一些職業(yè)教育專家提出的。

“基于工作過程系統(tǒng)化”職業(yè)教育思想最早是由我國的中等職業(yè)學校引入,后來由我國著名的職業(yè)教育學者姜大源教授在高等職業(yè)教育廣泛推廣運用,帶動了我國職業(yè)教育的飛躍式發(fā)展。所謂工作過程的概念,是指個體為完成一件工作任務并獲得工作成果而進行的一個完整的工作程序[1]。姜大源教授指出,工作過程系統(tǒng)化的目標是實現(xiàn)學生的全面發(fā)展,以學生的就業(yè)為中心,在課程設計時以職業(yè)為任務載體,將原有的知識體系打亂,按照工作過程的步驟重新組合知識,形成合理的體系。

姜大源教授具體指出“基于工作過程系統(tǒng)化”中的工作步驟,即資訊、決策、計劃、實施、檢查、評價主要六個步驟。“系統(tǒng)化”要求將每一門課程設計成三個或三個以上的學習情境,這幾個情境的關系可以是平行排列的,或者逐步遞進的或者包含的。針對每一個具體的學習情境內(nèi)容,要包含資訊、決策、計劃、實施、檢查、評價六個步驟,形成一個完整的工作過程,在接下來的學習情境中設計不同的教學內(nèi)容,重構知識體系,不斷重復這六個步驟,這樣就可以達到提高授課效果的目的。

課程的基本信息

西方經(jīng)濟學是西安培華學院商學院一門重要的專業(yè)基礎課,在人才培養(yǎng)方案中,專科56課時,本科64課時,3個學分,開課時間一般在大一上學期,微觀經(jīng)濟學和宏觀經(jīng)濟學是其兩大主要內(nèi)容。經(jīng)濟學的開課要求是讓學生通過學習經(jīng)濟學基本理論,了解不同時期不同流派的主要觀點,掌握經(jīng)濟學的基本原理,在以后的生活、工作以及學業(yè)的深造中,能夠運用經(jīng)濟學分析問題的思維去處理問題,對現(xiàn)實生活中遇到有關經(jīng)濟學常識要學會分析,奠定深厚的理論功底。

該門課程的教學目的是,重點掌握微觀經(jīng)濟學中的價格理論,以及宏觀經(jīng)濟學中的國民收入決定理論,這是西方經(jīng)濟學的中心理論。另外,還涉及微觀經(jīng)濟學中的邊際效用論、生產(chǎn)要素最適組合論,生產(chǎn)成本中的利潤最大化理論、廠商均衡論、規(guī)模效應理論、分配理論等。同時,還有宏觀經(jīng)濟學中的國民核算理論、失業(yè)與通貨膨脹理論、經(jīng)濟增長和經(jīng)濟周期理論、宏觀經(jīng)濟政策理論、總供給與總需求理論等。

基于工作過程系統(tǒng)化的課程設計

1.課程內(nèi)容重構

針對工作過程系統(tǒng)化的“工作過程”六個步驟,遵循三個及三個以上學習情境的原則。對于《西方經(jīng)濟學》課程來說,將原有的知識結構體系打亂,重新構建知識體系,可設計六個學習情境。在第一個學習情境中,主要讓學生認識了解西方經(jīng)濟學,提出大炮與黃油的矛盾,以及兩位經(jīng)濟學家的爭論,引出作為經(jīng)濟學家是怎樣思考的,然后舉例介紹在經(jīng)濟學歷史上較有影響的十位榮獲諾貝爾獎的經(jīng)濟學家。

在第二個學習情境中,將從房價和股價、二手車市場的逆向選擇、保險市場上的道德風險、社會主義蛋糕的做大與分好等問題出發(fā),分析當今社會經(jīng)濟熱點問題。

在第三個學習情境中,消費經(jīng)濟學從消費者角度出發(fā),關注效用問題,即用最少的錢獲取最大效用的產(chǎn)品。首先要介紹基數(shù)效用論和序數(shù)效用論,分別使用邊際效用法和無差異曲線分析法得出效用最大化理論。在收入方面,結合生產(chǎn)要素的概念,讓學生在賺錢時有正確的價值觀,一定要有合理合法的收入來源,舉例說明非法收入的違法性。在消費方面,學會做個理性的消費者,合理規(guī)劃,拒絕大學生高消費誤區(qū)現(xiàn)象,適當結合分配論,將效用論和分配論相融合,做到內(nèi)容上的相互滲透。

在第四個學習情境中,讓學生轉換成生產(chǎn)者的角色,將全班分成幾組,每組成立一家企業(yè),對該企業(yè)確定名稱和經(jīng)營目標等,每個同學承擔相應的管理者角色。通過設定這樣的情境,有利于我們課程設計的開展。然后結合案例《和邁克爾一起創(chuàng)業(yè)》,明確企業(yè)一定要講信譽,有“言利必有義”這樣的經(jīng)營目標,接著引導學生思考企業(yè)的最適生產(chǎn)階段,也就是投入和產(chǎn)出之間的關系,最后講解利潤最大化理論,結合圖形和公式,讓學生鍛煉邏輯思維。企業(yè)運行一段時間,介紹企業(yè)的適度規(guī)模,讓學生進一步掌握管理經(jīng)濟學。

在第五個學習情境中,營銷策略中的市場細分和定位,以及目標市場的確定成為現(xiàn)代營銷的重中之重。然而在經(jīng)濟學中,不同的市場在產(chǎn)品差異、替代性,以及進入或退出市場的難易程度有差別,導致每個行業(yè)的需求曲線不同,這個也恰好是營銷和經(jīng)濟學的結合點。所以,在學習中也應有不同的市場分類和消費者定位。在市場競爭中,制造產(chǎn)品的“差異性”, 從缺乏彈性的需求中獲取競爭優(yōu)勢,不同目標定位的企業(yè)可以開展非價格的競爭。

在第六個學習情境中,民生經(jīng)濟學站在GDP角度。首先解釋其含義和核算,舉例民生CPI解讀、大學生畢業(yè)即失業(yè),然后介紹宏觀經(jīng)濟政策以及目標。政策中包含財政政策和貨幣政策,再結合當今國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢下,政府實施不同的經(jīng)濟政策及宏觀調(diào)控,讓學生接觸經(jīng)濟學的新聞,闡述經(jīng)濟學現(xiàn)象,運用經(jīng)濟學思維思考一些經(jīng)濟現(xiàn)象。

2.實訓項目

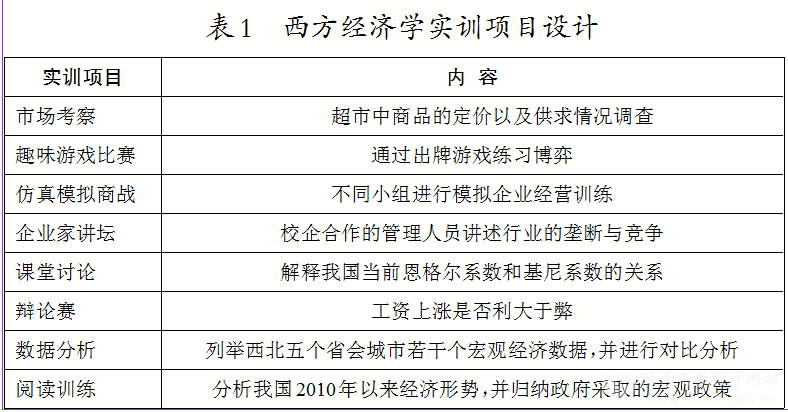

實訓項目的設計也是工作過程系統(tǒng)化的重要組成部分,更有利于完善課程改革中的課程評價部分。傳統(tǒng)的評價都是使用期末考試來檢驗學生對知識的掌握情況,這是相當片面和狹隘的。在經(jīng)濟學中增加以下幾個實訓項目,見表1,將考核的目標定位于學生在學習課程過程中表現(xiàn)出來的職業(yè)能力素養(yǎng),以此來評價學生學習的效果。

3.改革課程考核評價方式

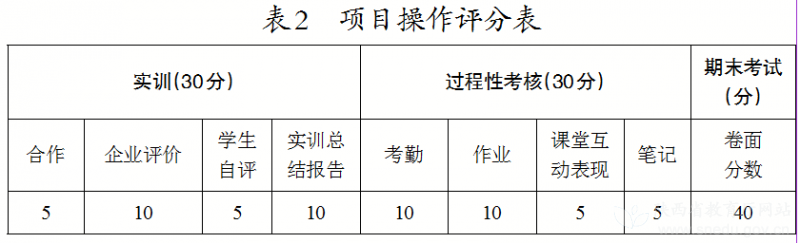

該課程考核的主體共有三個,即教師、第三方(企業(yè))以及學生,從內(nèi)容上看,由三個部分構成,見表2。第一部分是上述的實訓項目,比例為30%,也是貫穿六個學習情境中的,教師在這部分不僅是傳授者,更是引導者,考核學生之間的合作;企業(yè)負責實際操作部分,并對學生進行打分;學生自評;最后教師根據(jù)提交的實訓總結報告進行評分。第二部分是過程性考核,比例為30%,這部分是近些年來西安培華學院一直在施行的考核方式,主要有四個模塊,考勤、作業(yè)、課堂互動表現(xiàn)以及筆記,主要是由教師來考核。第三部分是期末考試,考查對理論知識的掌握程度,占考核評分的40%。

參考文獻:

[1]劉希:《基于工作過程系統(tǒng)化的高職經(jīng)濟學課程設計》,《當代教育實踐與教學研究》2016年第6期。

[2]敬然:《高校轉型背景下民辦高校西方經(jīng)濟學教學改革路徑探究》,《赤峰學院學報》2016年第1期。

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載