形勢所迫,也是機遇所在:走班體制下班級管理的思考

作者:西安市第八十六中學 龐冬青 張曉玉

發布時間:2017-12-11 16:11:23 來源:陜西教育報刊社

2014年9月,國務院出臺了《關于深化考試招生制度改革的實施意見》,意見重新規定了高考成績組成的科目,即“3+3”。“走班制”的概念也是在這一大背景下再次進入到了人們的視野。數年前,也曾有學者研究過走班制,但無非也就是作為“舶來品”,新奇卻不深入,也少有實踐。如今,隨著高考改革的進一步深入,走班制幾乎成為了雪中送炭,變則通,不變則壅。何為走班制?說白了就是區別于傳統的學生不走而老師走的模式,實現學生走,班不走,任課老師也不走的新體制。學生從選科目到選班級完全自主,根據自己的興趣愿望和實際情況自主選班就讀。然而,走班制的實踐卻意味著學校、班級、學生的重新歸位,打破了我國傳統教育堅持了幾十年的傳統班級授課制的管理模式,為學校追求特色發展,實現素質教育的進一步推廣有著重要的現實意義。

一、誰來管——拓寬教育主體,多角度參與管理

傳統的班級管理,往往是班主任直接參與、班干部輔助管理。走班體制下的班級管理,大幅削弱了班主任的職責,更要求科任教師參與管理。由于被管理者的復雜性,盡可能地縮小管理的范圍更便于對學生學習及生活情況的把握。隨著管理對象范圍的縮小,所需的管理者必然增多。西方開展走班制教學時間較早,借鑒國外經驗,設計出符合我國國情的班級管理模式就成為當務之急。

美國中學在走班制中普遍實行任課教師包班制,即一位或兩位教師負責一個教室,教室中所有的一切都歸這個教師管,也就是“誰的課堂誰負責”,“誰的班級誰管理”。這種管理模式更利于班級共同體的管理,教師對學生學情整體情況的把握也更準確,然而對一位或者兩位教師來說,這種管理方式只考慮到了一段時間內固定科目的學生發展情況,難以顧及到學生發展的全面性和持續性,只能是一種過渡的管理模式而不長久。

導師制也是近來新興的一種學生管理模式。導師制就是導師對學生的學習、品德及生活等方面進行個別指導的一種教導制度。在走班制的實踐中,不妨將班主任和科任教師均列為導師的任命對象,這樣大大地增加了管理者的數量,生師比也相應地縮小,保證了走班制的管理質量。從長遠看,這種小范圍的學生指導更有利于德育的滲透和學習情況的持續性觀察和調整。除此之外,在“3+3”科目確定后,原先的班主任所兼任的學科教師無法滿足班級全部學生的學科指導,聘用其他科目教師作為導師也可更有針對性地為學生提供學業指導,促進學生專業選擇后的繼續教育。但是這一種管理制度的實踐需要學校有更堅定的改革決心,同時輔助以教師全員培訓等方式提高全體教師的管理意識和管理技巧。

與此同時,課代表作為學生干部的重要性也大幅提升。班級的流動性和松散性意味著班級的管理不能再依賴于傳統行政班的班長。走班制實施以后,在以課程為單位的教學班中,班長的作用將會被課代表所取代。在實踐中,課代表除了要兼具考勤和收交作業的工作,還應及時做到上傳下達,可謂肩負重任。

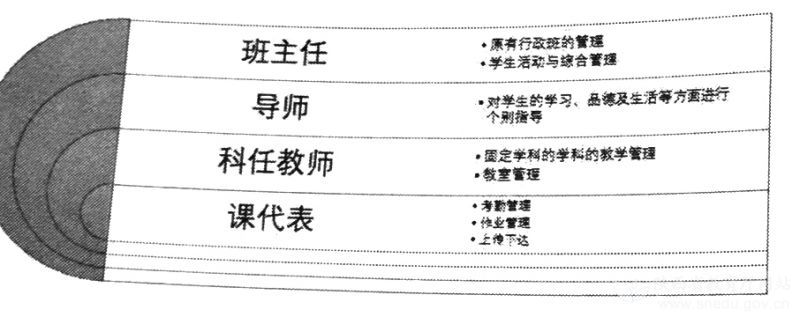

由此,在保留行政班班主任的基礎上,提升導師、科任教師參與班級管理的力度,并積極利用課代表作為學生干部的作用,拓寬管理視角,讓管理更全面也更有針對性,也是最利于走班制改革成效的。具體權責劃分如下:

班級管理權責劃分

二、怎么管——改變管理模式,促進改革落實

走班制的核心在于“走”,學生們“學無定所”,原來處于不同班級的、選修了適合自己學習基礎和興趣特長并可以滿足自己以后發展需要的同一課程的學生臨時組成一個班集體,由一位教師對這些學生實施授課,并組織大家學習,這種臨時組織的班級被稱為“教學班”,而與之形成對比的,原來的班級現在被稱為“行政班”。新的班級體制給“怎么管”帶來了一系列的難題。基于走班制的特殊性,班級管理更應注意以下幾個重點:

加強協調工作。傳統管理模式、任課教師包班制、導師制,這三種方式的管理者所能直接參與了解學生的表現都是片面的,而獲取學生發展的全面真實的信息就需要加強授課教師與管理者之間的協調工作。管理者應不厭其煩,與每一位參與教學的教師詳細溝通,可以采用成長記錄袋的形式,詳細記錄學生的學習與德育發展情況。對反映出的問題及時和學生進行溝通、調整,在必要的時候,也可聯合任課教師共同教育,真正管理好、教育好學生。

強化制度管理。學生是流動的,制度卻是固定的。“好的制度可以讓壞人做好事,壞的制度可以讓好人做壞事”,擬定合理科學的制度的重要性不言而喻。考慮到走班制班級管理的復雜性和特殊性,制度的擬定更應因時而異,強化在學生考勤管理、秩序維護以及作業管理方面的規定,引導學生形成正確的價值觀,保障課堂教學質量。

“徒善不足以為政,徒法不能以自行”,增強學生的自律意識也同樣重要。在管理中可以嘗試讓盡可能多的學生體驗自主管理。有學者提出可以構建以服務學生為宗旨的學生自治委員會。自治委員會的主要功能與職責是負責走班過程中各個班級的正常學習活動,如上課、考試、實驗等的考勤與監督,并將來自同一行政班的同學組成小組,選出一名同學擔任管理組長的角色,負責該小組成員走班上課時的考勤、作業發放、課堂紀律等事情。這種管理模式的好處有三:一是通過管理,增強學生的自我監督意識,由人及己,讓學生知規守規;二是更利于民主氛圍的構建,避免學生在管理中產生逆反、自卑等負面心理;三是走班不走組,更利于學生學習和品行方面的持久性監督、教育。

三、管什么——保障德育地位,落實教育分工

德育是教育之首,走班體制下的德育也是如此。傳統的德育活動大多以班會或班集體活動為主,新的體制下,傳統的德育陣地或許不復存在,班主任的作用也將被弱化,甚至連班集體的概念都將會被淡化。與此同時,班主任、學生導師、任課教師以及學生又都有可能會成為德育實施和評價的主體。因此,保障德育工作的合理分工,讓德育工作有序地繼續指導學生的學習生活成為了重點。在權責劃分上:導師體制下,每個導師設計的學生范圍較小,更有利于直接管理學生,因此導師主要負責學生素質的發展,包括人生規劃、心理健康發展等;任課教師通過學科教學滲透德育;班主任在原有行政班的基礎上繼續負責德育活動的組織與規劃;學生本人負責品德行為的自我教育、自我監督和自我規劃。這樣就會形成一個“人人搞德育,處處有德育”的氛圍。除此之外,德育內容在社團活動、社區活動中的滲透也應受到重視。因此,走班體制下的德育環節不僅沒有減少,反而開發了多種形式的德育陣地,通過在情境中體驗德育,讓德育目標有更多的機會以更靈活的形式內化到學生的品行中。

投稿

投稿 APP下載

APP下載