在格物致知的道路上迎難而行 ——訪物理教學名師馬駿

作者:唐李佩

發布時間:2017-12-05 15:15:22 來源:陜西教育新聞網

輔導青年教師

記者:據調查學生認為最難學的中學學科是物理,教師也感到物理“難教”,成為困擾廣大學生和物理教師的“老大難”問題。在您看來物理難學和難教,“難”在哪里?

馬駿:物理難學 、難教確實是無法回避的教學難題。我將物理之“難”歸因于以下五點。第一,物理的學科特點。物理是一門與生產、生活、科技有緊密聯系,需要從實際問題提煉出物理模型,進行分析和推理的學科,對學生抽象思維能力要求較高。同時又是一門以實驗為基礎的學科,對學生實驗能力要求較高。

第二,初高中教學銜接不暢 。現行的初高中物理教材無論從內容還是能力方面的臺階跨度都很大,而很多物理教師對初高中教材銜接、學生學習能力銜接的意識不足,更缺少進行有效銜接的教學策略。

第三,學法指導不足,導致學生學習物理不得法。很多學生能聽懂老師的講解卻不會自己獨立分析問題。這其實是學生思維能力欠缺或學習方法的不當所導致。這一現狀也暴露出我們的教師在教學中更多的側重于知識的講解和解題思路的分析而忽略學法指導,或者指導效果不明顯、措施不得力。

第四,教師教學策略、教學側重點存在一定偏差:中學物理教學中有幾種現狀值得思考:現狀1. 很緊張地趕新課,擠出時間進行聯系強化訓練。我是不欣賞這種做法的 ,因為物理的物理概念和物理規律比較多。如果學生對物理概念和物理規律的來龍來龍去脈沒有正確和深入的理解,往往就會在判斷推理上產生邏輯性錯誤。現狀2.教師習慣 “一次到位”——將高考、自主招生考試中的難題“下放”,讓高一、高二的學生完成。這對學有余地的學優生是可以的,但對大多數學生而言,學習任務的設定已超出了他們目前的接受能力,當然在分析這類題時只有一種感覺“物理真難!” 現狀3.習題課,快節奏地講解很多道題。這種看似容量大的課堂,分析問題大多是蜻蜓點水,一帶而過。這樣“大容量”淺層次習題課教學導致很多學生在解決物理問題時遇到較長的文字題或是情景新穎的題便覺得難了,究其原因是想不出物體的運動情況,不善于將題目中的物理過程轉化為簡單的物理模型。 現狀4.實驗教學被忽略,特別是在一些學校,物理實驗變成“電腦動畫模擬”、“紙上實驗探究”。學生缺少實際動手操作的機會,導致只要考察實驗,學生總是覺得難。

第五,數學知識與物理教學的不同步和學生運算能力缺失。物理解題離不開數學,可是由于學科教材獨立編寫,各學科教學也相對獨立性,往往物理需要的知識數學還沒講或者不講,這對分析解決物理題是一大障礙。初中生過度依賴計算器,運算能力嚴重缺失,也使學生因為計算不出結果而覺得物理難。

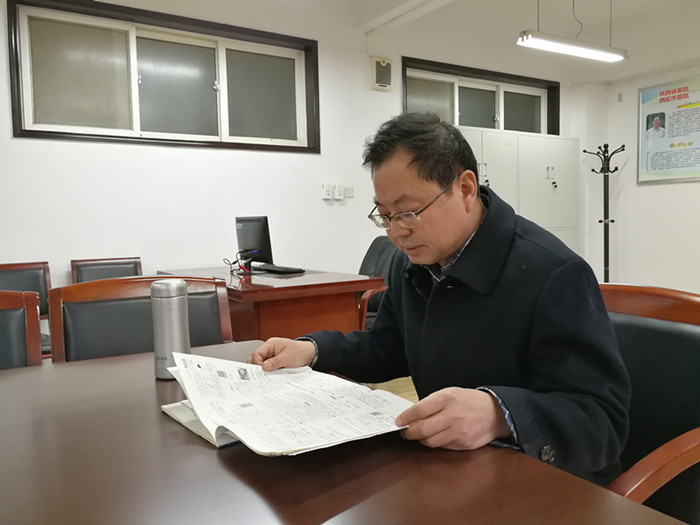

堅持閱讀

堅持閱讀

記者:您認為對學生物理學科核心素養的培養,如何從物理知識的傳授落實到科學思維的建設中,在日常教學中我們物理老師該注意哪些問題?

馬駿:核心素養是指學生應具備的,能夠適應終身發展和社會發展需要的必備品格和關鍵能力,是總的育人目標。核心素養連接宏觀教育理念、培養目標與具體教育教學實踐的中間環節。物理教師需要鉆研的是如何將物理學科素養的提升細化并落實到日常點滴的教學實踐活動中。如:講運動學時,引導學生通過真實數據分析超載、超速、酒駕的危險性,進行交通安全的自我教育即關注社會、珍愛生命;學習天體運動時,以讓學生時事播報的形式展示我國航天事業所取得的成就,既呈現真實的物理問題背景又引導學生關注科技,同時培養國家認同感;在進行實驗教學時,讓學生經歷實驗方案的設計、數據處理、誤差分析等探究過程就是在培養學生的創新精神和實踐能力……這樣才能做到在扎扎實實的教學中逐步培養學生的物理學科素養。

高考講座

高考講座

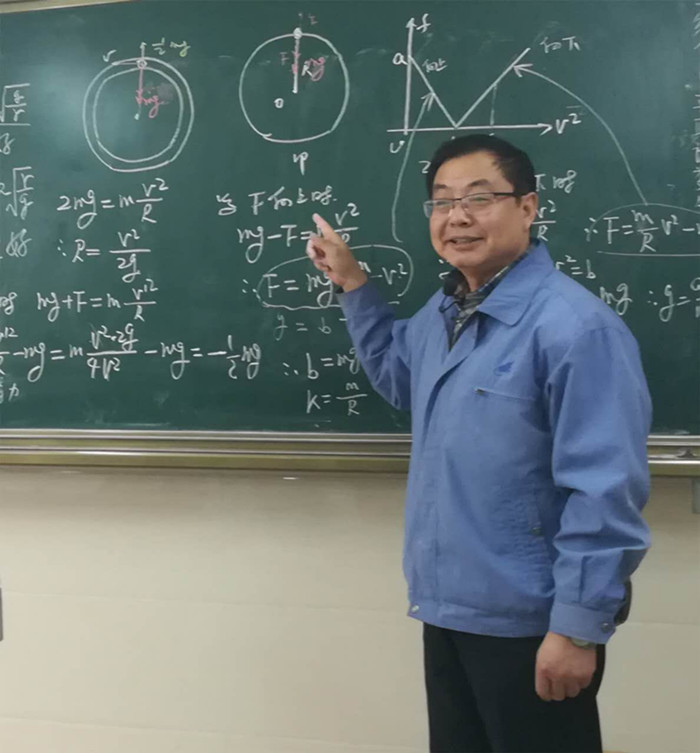

課堂教學

課堂教學

記者:由于新高考采取選考制度,高中不再分文理科,使得較難的物理科目“遇冷”:2017年浙江全省29.13萬高考考生,選考物理的只有8萬人,僅占27%;上海的考生中,選考物理的比例也僅占30%。這一趨勢蔓延到了今年開始試點新高考改革的北京。有報道說,北京高中的高考規則說明會剛一結束,就有不少家長在討論“要不要選物理”。有人擔憂,這趨勢會對中國年輕人的科學素養產生重大影響。對這一現象,您怎么看?

馬駿:物理學科的基礎性和重要性是毋庸置疑的,每一次科技的騰飛、社會的重大變革都離不開物理學的貢獻。如:物理的量子化理論使人類在極小空間儲存海量數據成為現實,從而開創大數據時代;引力波的發現使人們捕捉到宇宙的聲音,它將成為未來幾十年人類探索宇宙的強有力的工具。

新高考的選考制度使物理受到“冷遇”的原因是很多的,最主要的是兩點:一是因“難”而回避:物理比起化學、生物歷史等學科,難度明顯大。以前文理分科,學生只有兩種選擇,選了理科就必須學物理。高考選考制度使一部分對物理學習存在畏難情緒的孩子在選擇時回避了物理;二是因“強”而回避:目前,選考科目采用賦分制,即根據卷面分數在所有考生成績中的排名而給出相應分數。而選考物理學科的學生多為優等生,很多中等考生害怕競爭對手過強,考試排名不理想而放棄。當然,放棄物理也意味著失去了報考頂級理工科專業的機會。

面對物理“遭受的冷遇”,我覺得要正確對待。現代社會對人才的需求是多元化的,我們不能唯物理尊大,高考制度變革就是賦予學生自主選擇選考科目的權利,老師們需要做的是幫助孩子分析自身特點,盡量用自己的優勢學科與別人競爭。國家正在有序地推進高考改革,上海和浙江僅完成一輪的試驗,產生一些質疑的聲音和結果不盡人意是正常的。要知道,不可能存在能使所有人滿意高考方案。相信隨著高考改革的逐步深入,考試政策會在充分論證的基礎上日趨完善,更加公平合理的。

名師工作室團隊

名師工作室團隊

記者:現行高考制度改革和互聯網+下的教學模式改變,給老師們帶來很多挑戰,您認為要做好新時代的教師應提高哪些技能和素養?

馬駿:高考制度改革和互聯網+下的教學模式改變,確實對教師提出全方位的挑戰,我覺得教師的抱有“一輩子學做教師”的信念,不斷學習并掌握教學技能,養成自主學習的習慣,唯有提升自己的綜合素養才能順應時代的發展。

高考制度改革要我們不光關注政策與變革方向,更要研究上海、浙江兩地學校的具體教學措施:如何走班?如何分層教學?如何有效進行教學管理等。并結合自己所在學校的實際提前做好預案,等我省啟動高考改革時,我們才能從容應對。

互聯網+下新的教學模式不斷出現,如“雙師課堂”、“遠程課堂”、“翻轉課堂”等。教師必須及時了解,主動研究,將新的教學模式和新的教學技術與學科教學有機融合。如2017年元月霧霾肆虐期間,我主持的名師工作室與教育電視臺合作進行全市范圍內的直播教學,就取得了很好的育人效果。

當然還需辯證看:我們學教育技術和教學模式,目的是用服務于教學,我在擔任各類賽教評委期間就經常看到一些課堂,運用了傳感器實驗、模擬動畫等繁多的技術,但因過多追求技術的新奇和教學手段的多樣而忽略了教師在課堂教學中引領和組織作用。使得一節課更像是多種技術的“展示秀”。其實傳統教學還是根本,清晰的思維、清晰的語言、適當的點撥、科學的教學組織、學生深入的探究、有效的學習永遠是課堂最亮麗的風景。

專家簡介:馬駿,全國優秀教師,國家級骨干教師,陜西省特級教師、首批正高級教師、首屆中小學教學名師,西安市有突出貢獻專家,西安市學術技術帶頭人,西安市首批名師工作室主持人,西安市督學。2017年入選國家萬人計劃。現任西安市黃河中學教研室主任。

投稿

投稿 APP下載

APP下載