基于PDS模式下我國師范院校教育實習的改革與發(fā)展

發(fā)布時間:2017-11-16 09:38:48

【摘 要】美國專業(yè)發(fā)展學校(簡稱PDS)具有合作精神、促進教師專業(yè)化發(fā)展、多元文化背景及督導紐帶作用的特征。通過將這一模式與我國師范院校教育實習比較后發(fā)現(xiàn):集大學、中小學與實習教師為一體的PDS模式在教育實習中具有獨特的實踐理念,它對改善我國基礎教育師資水平提供了有價值的借鑒與啟示。

【關鍵詞】PDS模式 教育實習 實習教師 改革

【中圖分類號】G40 【文獻標識碼】A

基金項目:本文系2016年度陜西省教育科學“十三五”規(guī)劃“PDS模式下西部地區(qū)高師教育實習模式的構建”(SGH16H125)與陜西學前師范學院教改項目“PDS模式下漢語言文學專業(yè)教育實習發(fā)展研究”(16JG003Y)階段性研究成果。

上世紀80年代初,美國國家高質量教育委員會發(fā)表了一份名為《國家處于危急之中:教育改革勢在必行》的報告,這份報告指出了美國教育的薄弱環(huán)節(jié),與此同時,它醞釀了一場席卷美國學校的教育改革浪潮。隨后,霍姆斯小組發(fā)表了題為《明日的教師》報告,該報告指出,“明日的教師應該具備反思自己實踐的能力、善于合作并提高自己實踐水平的能力,具有好奇心和對教學實踐進行持續(xù)調查研究的能力。”[1]教師的專業(yè)化發(fā)展要求改變教師的培養(yǎng)模式,在教育實習基地的建立上,要將中小學與大學密切聯(lián)系起來,建立起“教師專業(yè)發(fā)展學校”(Professional Development School)簡稱“PDS模式”——集大學教師、實習生與中小學教師為一體的學習與實踐共同體。

我國的地方師范院校在培養(yǎng)新任教師時,越來越重視教育見習和實習的比重與體系。然而,在真實的教學情境中,職前教師的培養(yǎng)還是過多注重理論知識的學習,這些知識如何與實際的教學場景、環(huán)境發(fā)生關聯(lián)成為當前教育實習的一個難點,師范生的研究性學習也成為需要突破的瓶頸。美國PDS模式有以下四個方面的達成目標:最大幅度地拓展學生學習的領域、有助于教師職前的實踐學習、增強教師專業(yè)化發(fā)展的力度,培養(yǎng)出有經驗的教師并鼓勵科研、獲取相關的教育實踐知識。[2]美國PDS模式致力于大學與中小學教育的平等與合作關系,這無疑給我國改善師范生教育實習工作提供有價值的參考。

美國PDS模式的目標與特征

1.PDS模式的目標

以加州大學河濱分校(UC Riverside)為例,對于實習教師而言,教師專業(yè)發(fā)展計劃包括了一年的田野實踐、每個教學點安排一位大學學區(qū)長監(jiān)管、多元文化的感知等方面。實習教師進入教學點履行教師的責任與義務,他們在學校一學期的常規(guī)教學中,享有教學、大學教師的授課學習、集體備課以及小組之間合作的機會。在學期末,實習教師的教學效果會以教學日志、教學光碟以及教案等多種形式進行評估。教師一方面可以參加與大學合作的課程,另一方面,他們收集學生會議的材料并對會議進行提前規(guī)劃與準備,這一系列活動讓中小學的教師對工作有了自發(fā)的熱情,實習自始至終都充滿著主人翁的意識。

2.PDS模式的特征

PDS模式的概念較為寬泛,它可以是小學、初中乃至于高中與大學之間的合作,教師參與其中,彼此分享教學信息,那么,合作精神首當其沖地成為教師專業(yè)發(fā)展的一個重要特征。

第一,合作精神。幾乎所有的研究者都認為,“中小學與大學教師在分享各自的教學計劃、進行教學設計與作出教育決策時,合作的方式能夠成為彼此間學習、教學與管理的基礎”。[3]這種伙伴關系直接的受益者是實習學生,與傳統(tǒng)實習模式傾向于理論上的高談闊論相比,PDS模式給予實習生更多的實際操作與自主選擇權。

第二,教師專業(yè)化發(fā)展。PDS模式作為教師專業(yè)化發(fā)展的試點性學校,在教學理念、獲取知識的渠道、教學反思、教學改革、教師培養(yǎng)等諸多領域,將大學與中小學密切聯(lián)系起來。實習教師將實習的進程看作自身職業(yè)生涯不可或缺的一部分,他們與在職教師一樣,不斷思考并實踐著教學中出現(xiàn)的各種問題。對于大學教師而言,他們在PDS模式中更需要一種原生態(tài)的課堂實錄,包含描述性的教學語言以及個案研究,這些促使其理論的建構更有說服力。

第三,多元文化背景。對于新入職的教師來說,多元文化目標有以下幾個方面的要求:教師通過考察民族優(yōu)越感的價值觀、種族偏見與固定思維模式來審視自身的思維與知識體系;教師的知識體系與思維方式要對不同文化、社區(qū)、種族、經濟、語言和能力的學生(具體到他們的需求和經歷)及時作出反饋與回應;教師要充分意識到所有學生都擁有學習與自我成長的潛力,針對學生個體的差異,創(chuàng)設出一種和諧、相互尊重的氛圍;在學校,教師一方面將多元文化的內容融入課程,另一方面開發(fā)出有助于家校合作的課程體系與氛圍。

第四,大學督導的紐帶作用。與傳統(tǒng)的教育實習相比,PDS模式首先重新定義了大學督導的角色。在整個學年中,督導將大學、中小學的工作與管理者、實習教師緊密聯(lián)系在一起,他們在與實習教師密切接觸的過程中加深了對校園文化的理解,提高了處理實習學生具體問題的能力;其次,在傳統(tǒng)的實習模式中,每個實習點只有一位指導者與兩名左右的實習教師,而在每一所教師專業(yè)發(fā)展學校里,實習教師的數量有從6到12位不等,他們分布于不同的學科里。實習教師擁有更多深入反思教學理論的機會,他們彼此將交流與合作常態(tài)化,使大學督導在教學中可以及時得到有關實習教師的教學風格、特色與技能等第一手資料,從而為日后的深入研究奠定基礎;再次,督導的紐帶作用進一步強化。PDS模式強化了督導的學科專業(yè)性,讓他們能夠集中于一個實習點進行某一具體學科教學論的研究與學習,這使得督導在指導專業(yè)知識體系中居于主導位置。

美國PDS模式與中國師范院校傳統(tǒng)教育實習的比較

1.兩種實習模式的比較

第一,實習周期長短不同。我國師范院校教育實習的時間周期一般是6到10周,但最長也不超過一個學期,而PDS模式往往會安排一個學年的實習周期,兩種模式時間周期的不同也直接導致了職前教師參加實習的內容安排差別較大;第二,大學督導角色的不同。我國教育實習中大學分配到中小學的教師指導者往往需要負責不止一個實習點的教學工作,他們平日主要在大學授課,周期性奔赴實習點指導教學工作,在實習點往往沒有自己固定的辦公場所,主要按照大學實習工作的要求來指導實習生。在PDS模式中,每一個實習點都會委派一名大學督導教師擔任聯(lián)絡員,他們沒有教學工作,嚴格按照中小學的校歷開展自己的教學指導工作,這種指導往往會持續(xù)一個學年的時間,因此在中小學他們有自己的固定辦公場所,實習的具體內容是由中小學根據常態(tài)教學統(tǒng)籌安排;第三,對于中小學教師而言,傳統(tǒng)的實習模式對于指導教師的選派往往是組織安排或是個人爭取,大學督導在指導教師的安排上也擁有話語權。在我國,指導教師往往安排的實習內容是常規(guī)教學與班主任工作,學科間并不存在跨學科交流,實習教師也不會參與到學校日常教職工例會中。在PDS的實習學校里,擁有豐富經驗的一線教師才可以擔任指導教師,他們與實習教師一道開展合作式教學和跨學科交流,實習教師與學校教職工一樣需參加教學例會、教學計劃部署等多種形式的會議,他們是中小學教師中的一分子。

2.兩種實習實施效果的比較

中國師范院校傳統(tǒng)的教育實習因實習時間較短,實習時間主要用于常規(guī)授課、觀摩聽課與班主任工作方面,“院系的指導教師對師范生的實習滿意度及相應的實習效果影響不顯著”。[4]師范生對于教育實習與教師專業(yè)發(fā)展的關系認識是較為模糊的,在實習的中小學里,實習生自身往往以邊緣人、陌生人來定位自己,對校園文化的認同感較缺失,大學、中小學與師范生之間的互動交流流于形式。美國教師教育認可委員會(NCATE)公布了PDS模式構建的五個標準,它們分別是學習共同體的發(fā)展、PDS學校質量與數量的保證、合作、平等與多樣性以及結構、資源與角色的發(fā)展。作為一種新的教育實習改革嘗試,PDS在教師的專業(yè)化發(fā)展、在職教師培養(yǎng)的質量以及大學與中小學研究性教學的開展等領域,取得了較為顯著的成績,以至于美國在2002年PDS的學校數量一度超過了1250余所,各項實驗數據也證實了PDS學校在職前教師的準備、教師職業(yè)的滿意度、教學診斷、教師個體教學效率、職后教師工作的選擇等方面都顯現(xiàn)出了自身的優(yōu)越性。[5]

借鑒與啟示

1.高等師范院校與中小學合作建立教育實習的學習共同體

PDS模式將大學與中小學密切地聯(lián)系起來,填補了過去兩者之間真空的地帶,給合作雙方之間架起了一座溝通的橋梁。大學與中小學彼此進行研究與學術的探討,給實習生提供一個有力而廣闊的平臺,建立這種一體式的學習共同體能夠使資源得以最大化,并最終實現(xiàn)雙贏的局面。

對于中小學教師而言,PDS模式無疑為他們提供了一個繼續(xù)進修學習的機會。學校鼓勵一線教師盡可能多反思教學實踐背后的理論體系,與大學教師共同工作的新型合作關系使他們充分認識大學科研項目的真正內核,對教育實習的價值也有了全新的理解。對于大學教師而言,學習共同體的建立使他們的學術得到了更多的社會推廣空間。對于新入職的大學職員來說,PDS模式在真實的一線教學中提供給他們更多的學習機會與技巧,畢竟,教學技能的獲得是基礎。“長期進行中小學教育教學實踐,大學教師能不斷從中得到新的教育研究資源,當他們把這些來自教學實踐的新問題反饋給大學時,將為大學里的研究人員提供新的研究課題。”[1]

2.使實習教師職前與職后教育的一體化成為現(xiàn)實

PDS模式有效銜接了職前與職后兩個階段的教師培養(yǎng),緩解了師范生進入職場的緊張感,同時保障了職后教育的高水準。實習教師通過在中小學為期一學年的學習與研究,與同事相處得更為融洽,他們與多數老師都建立了長期合作與研究的關系。除了習得常規(guī)教學,實習教師還定期參加學校組織的各項會議與社會活動,從兒童本位出發(fā)研究課程的設置與教學技巧,相比傳統(tǒng)職后教育在開始階段的盲目性,PDS的實習教師呈現(xiàn)出對本學科的知識體系清晰與自信,他們因材施教,針對學生的不同特點采用不同的教學方式,最大限度地平等對待每一位學生,并尊重他們的差異性。學者Paul C.Paese在PDS職后教育的研究中,用實證研究將48位實習教師分成兩組:24位全PDS培養(yǎng)模式與24位半PDS培養(yǎng)模式。通過一學期的跟蹤研究發(fā)現(xiàn),經過PDS教育實習的學生全部選擇了教師職業(yè)(100%),而半PDS模式下的學生有19位選擇繼續(xù)教師這一職業(yè)(79%)。[5]

3.完善教育實習評價反饋機制

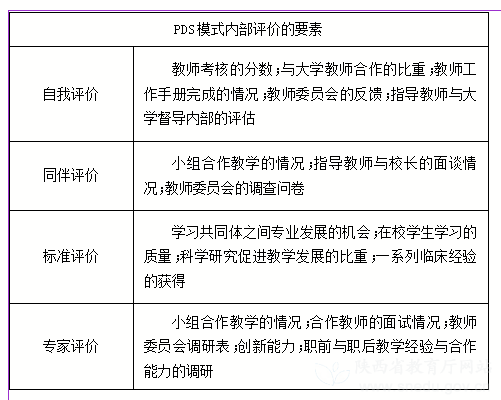

PDS模式的內部評價往往包括了自我評價、同伴評價、標準評價與專家評價四個方面:(如下表)

師范生在中小學實習的過程中,通過教師專業(yè)知識的考核、教學計劃的設計、教學視頻前后對比來進行常規(guī)教學內容的學習,美國PDS模式重視實習教師的教學反思,每一位實習者在反思中都要撰寫教學設計與實際課堂教學之間的出入,探討每一個教學環(huán)節(jié)可能的創(chuàng)新與教學期望。我國師范院校教育實習體系中對實習效果的反饋與評價關注較少,尤其是學生實習的評價往往是書面總結與教案羅列,成績認定中經常以“優(yōu)秀實習生”稱號作為最終評判的標準,這一評價體系重結果而忽略了寶貴的實習經驗與過程。PDS模式注重實習中遇到的教學問題與對實習生的心理輔導幫助,深入研究其反饋評價機制,對我國的實習工作無疑是大有裨益的。

結 語

如前所述,教師專業(yè)發(fā)展學校(PDS)構建的這一學習共同體,對教師專業(yè)化發(fā)展與教師實踐性教學都給予了較好的詮釋。中小學教育、大學與實習教師三位一體的合作促進了卓越教師的培養(yǎng),提升了教科研的水平,并為實現(xiàn)教育公平作出了努力。盡管這一模式并不完美,在后續(xù)研究中出現(xiàn)了一些問題,如政府財政的短缺、中小學與大學、學區(qū)領導間日益緊張的關系等,在一定程度上制約了PDS進一步發(fā)展,然而其中積極的因素應為我國師范教育改革去借鑒與學習。

參考文獻:

[1]代蕊華:《教師專業(yè)發(fā)展與校本培訓》,教育科學出版社,2011。

[2]By Judith Haymore Sandholtz&Shannon Husted Dadlez:“Professional Development School Trade-Offs in Teacher Preparation and Renewal”,Teacher Education Quarterly,Winter 2000,7.

[3]Judith Mcgee:“Enhancing School-University Partnerships”,Waikato Journal of Education,2001,7:p132-133.

[4]Paul C.Paese:“Impact of Professional Development Schools

Pre-Service Through Induction”,Action in Teacher Education,Spring 2003,Vol.25 Issue 1:p83-88,86.

[5]Patricia J.Norman:“When a PDS Isn’t Working: Confronting the Question of Pulling Out”,Action in Teacher Education,Vol.27,No.4::p36.

熱點新聞

熱點新聞

深度報道

深度報道

新聞視頻

新聞視頻

投稿

投稿 APP下載

APP下載